10年連続革新的企業トップ100入りのパナソニックと日立、知財戦略も未来志向で:知財ニュース(2/3 ページ)

10年連続Top 100受賞企業と他の企業は何が違うのか

Top 100 グローバル・イノベーターの発表が10回目ということで、10年連続受賞企業についても取り上げた。グローバルの10年連続受賞企業は29社あり、このうち日本企業からは、富士通、日立製作所、ホンダ、NEC、NTT(日本電信電話)、パナソニック、信越化学工業、ソニー、東芝、トヨタ自動車の10社が入った。

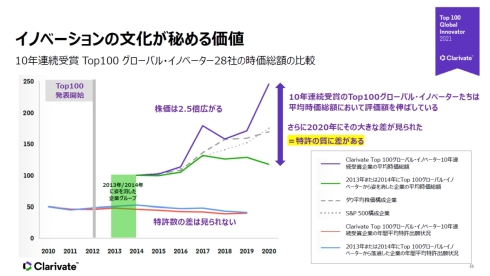

小島氏は「10年連続受賞企業と、第1回の2012年に受賞した後、2013〜2014年にTop 100から姿を消した企業グループを比較すると、特許の出願数では差が見られない。一方、株式市場の平均時価総額については大きな差が見られ、2020年には株価が2.5倍に広がっている。これは、特許の量ではなく質に差があったからではないか」と考察する。

パナソニックと日立の知財戦略

会見では、日本の10年連続受賞企業からパナソニックと日立の知財部門担当者が登壇し知財戦略についての講演を行った。

パナソニックの知財部門は「Struggle with」で事業部門と一緒に汗をかく

パナソニックの知財活動では、1990年代までの技術開発成果の権利化による事業防衛から、1990〜2000年代のグローバル紛争、技術標準化争いの激化への対応、2010年代に入ってからの知的財産の積極活用、そして2020年以降のオープンイノベーションによる競争と共創への貢献などさまざまな業務が加わるようになっている。

特許ポートフォリオについても、白物家電やAV家電の事業拡大に合わせて日本出願特許を増やしつつ、1990年代以降は海外競合他社との戦いに備えるため海外出願特許を増やしていった。特許の保有件数でも、2000年代には日本保有と海外保有が逆転するようになっている。パナソニックIPマネジメント 社長の足立和泰氏は「近年は量よりも質を高める時代に入っている」と語る。

今後の知財部門のあるべき姿としては「これまで求められてきた専門性だけでなく、事業の変化に対応できる戦略性、変化スピードに追い付くための機動性が必要になる」(足立氏)という。専門性に関わる特許関連の調査・分析業務だけでなく、今後協業が増えていく中での他社との連携や契約への落とし込みを促進するエコシステムや特許ポートフォリオの適切な構築などを進めていき、これらを総合して社内の事業部門への貢献を検討し行かなければならない。

足立氏は、知財部門の位置付けについて「当初の『Support for』から『Propose to』を経て、現在は『Struggle with』になっている。事業部門と一緒に、どうやったら新しい事業を生み出せるのか、どうやったら勝っていけるのか、誰と組めばいいのか、どうしたら顧客に価値を提供できるのか、汗をかいていく必要がある」と述べている。

日立の知財部門は未来社会をデザインする「IP for society」を掲げる

日立製作所は、主力事業だった量産系エレクトロニクス製品を分社化し、現在は社会イノベーション事業に注力している。1910年創業の同社の歴史でターニングポイントとなったのは7873億円という巨額の赤字を計上した2008年になる。社会イノベーション事業への注力も、この2008年を起点として進めてきた事業構造変革の中で進めてきたものだ。

知財活動も大きな転換を迫られた。日立製作所 知的財産本部 知財戦略部の比嘉正人氏は「事業構造変革では、モノづくりからコトづくりへ、デジタル技術を活用した社会イノベーション事業の拡大、オープンイノベーションの進展という方針があり、知財活動もそれに合わせてシフトしなければならなかった。従来は、半導体やディスプレイ、HDDに代表されるデバイスの自社開発技術の成果を特許で守っていくことが重視されていたが、社会イノベーション事業では顧客に提供するビジネスモデルをどのように保護するのか、オープンイノベーションで知財がどのような振る舞いをすべきかを検討するなど、役割が大きく変わっている」と説明する。

また、同社の知財部門としては、2002年のストレージ関連の訴訟で「総力戦」(比嘉氏)ともいえる経験をしたことで、お金でライセンスのやりとりをするというレベルを超えた事業への知財活用を進められるようになったという。

現在の知財戦略としては、従来のプロダクト中心の時代が競争戦略だけだったのに対して、これに加えてデータを含めた知財に着目した協創戦略を進めている。実際に、社会イノベーション事業をけん引しているデジタルソリューション群「Lumada」については、ソリューション創出を知財でけん引している。比嘉氏は「ソリューション創生と発明創生のプロセスは似ている。社会価値、環境価値、経済価値という3つの価値を意識して、ニーズ起点、シーズ起点の双方向でこのプロセスを促進していく」と強調する。

今後の知財部門として目指す姿としては、従来の守りの知財戦略である「IP for Hitachi」と現在の攻め知財戦略である「IP for customer/partner」に加えて、SDGsなどに対応した未来社会をデザインし社会に貢献する「IP for society」を進めていくとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク

パナソニックIPマネジメントの足立和泰氏

パナソニックIPマネジメントの足立和泰氏 日立製作所の比嘉正人氏

日立製作所の比嘉正人氏