制御盤内に後付けで予兆保全、高調波センサーとAIを使った設備診断:スマートファクトリー(2/2 ページ)

「後付け」「設備を限定しない」を条件に

パナソニックが「AI設備診断サービス」で対象としているのは、モーター駆動による設備内の機械要素部品である。ボールねじ、ベアリング、ギアなどを含む機械要素部品が直接的な診断対象となる。機械としては、これらの機械要素部品が採用されている搬送コンベヤー、搬送ロボット、ファン、ポンプなどだ。「電流の変化を見るため、これらの機械におけるモーターに近い領域での異常であれば検出可能だ。ベルトなどをつなぎモーターから離れると検出は難しいが、ある程度の領域はカバーできる」(パナソニック インダストリアルソリューションズ社 メカトロニクス事業部 営業統括部 課長の粟野正和氏)。

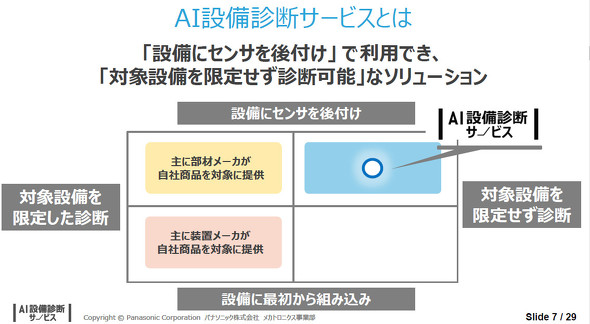

また、顧客ターゲットとしているのは「設備にセンサーを後付け」でき「対象設備を限定せずに診断可能」などちらかといえばライトな異常予兆監視を行いたいニーズを求めるユーザーである。「設備に後付けできる設備診断は、ニーズはあるものの、まだそれほど多くのサービスがあるわけではないため、そこを狙いたい」と近藤氏は述べている。現状では、工場などのエンドユーザーを中心と位置付けているが「機械メーカーが自社の保全サービスに組み合わせるニーズなども聞いており検討は進めていく」(近藤氏)

2024年に予兆診断市場でシェア10%を獲得へ

商品構成は、高調波センサーとエッジ子機と親機、Webアプリとなっている。機器の購入とともに、12軸までで月額9万8000円のサービス利用料が必要となる。評価用のサービスパッケージも用意しており、こちらは3カ月で機器やサービスを組み合わせ、12軸までで100万円だとしている。導入決定から稼働までの期間については「200〜300データほどを用意できれば開始できる。1カ月でデータを取得し2カ月目から稼働させるというパターンが多いが、短ければ1週間で使用することも可能だ」(粟野氏)としている。

当面は国内市場中心の展開を行う予定で、今後の目標としては「2024年には予兆診断市場が200億円規模になると見ているが、その内10%くらいのシェアを取りたい」と近藤氏は話している。

■hhttps://monoist.atmarkit.co.jp/mn/series/2211/□≫「スマートファクトリー」のバックナンバー■

関連記事

小さなことからコツコツと、現場発想のIoTを訴求するパナソニック

小さなことからコツコツと、現場発想のIoTを訴求するパナソニック

パナソニックは「第22回 機械要素技術展」(以下、M-Tech2018、2018年6月20〜22日、東京ビッグサイト)に出展し、現場発の簡単で手軽に効果の出るIoTソリューションを紹介した。 第4次産業革命を支える「簡単でシンプルなIoT」の意義

第4次産業革命を支える「簡単でシンプルなIoT」の意義

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて、話題になったトピックなどに応じて解説していきます。第15回となる今回は最近注目される「簡単でシンプルなIoT」についてまとめます。 スマート工場は“分断”が課題、カギは「データ取得」を前提としたツールの充実

スマート工場は“分断”が課題、カギは「データ取得」を前提としたツールの充実

工場のスマート化への取り組みは2020年も広がりを見せているが、成果を生み出せているところはまだまだ少ない状況だ。その中で、先行企業と停滞企業の“分断”が進んでいる。新型コロナウイルス感染症(COVID−19)対応なども含めて2021年もスマート工場化への取り組みは加速する見込みだが、この“分断”を解消するような動きが広がる見込みだ。 スマートファクトリー化がなぜこれほど難しいのか、その整理の第一歩

スマートファクトリー化がなぜこれほど難しいのか、その整理の第一歩

インダストリー4.0やスマートファクトリー化が注目されてから既に5年以上が経過しています。積極的な取り組みを進める製造業がさまざまな実績を残していっているのにかかわらず、取り組みの意欲がすっかり下がってしまった企業も多く存在し2極化が進んでいるように感じています。そこであらためてスマートファクトリーについての考え方を整理し、分かりやすく紹介する。 エッジは強く上位は緩く結ぶ、“真につながる”スマート工場への道筋が明確に

エッジは強く上位は緩く結ぶ、“真につながる”スマート工場への道筋が明確に

IoTやAIを活用したスマートファクトリー化への取り組みは広がりを見せている。ただ、スマート工場化の最初の一歩である「見える化」や、製造ラインの部分的な効率化に貢献する「部分最適」にとどまっており、「自律的に最適化した工場」などの実現はまだまだ遠い状況である。特にその前提となる「工場全体のつながる化」へのハードルは高く「道筋が見えない」と懸念する声も多い。そうした中で、2020年はようやく方向性が見えてきそうだ。キーワードは「下は強く、上は緩く結ぶ」である。 工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

労働力不足が加速する中、人手がかかる作業を低減し省力化を目的とした「自動化」への関心が高まっている。製造現場では以前から「自動化」が進んでいるが、2019年は従来の空白地域の自動化が大きく加速する見込みだ。具体的には「搬送」と「検査」の自動化が広がる。 見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて、話題になったトピックなどに応じて解説します。第28回となる今回は、スマート工場化において見えてきた正解例について前提となる話を少しだけまとめてみます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- ハノーバーメッセ2026はAIを横串に産業変革を示す、新たに防衛生産エリア登場

- 既存生産設備の消費電力計測、三菱電機が目を付けた“ブレーカの端子カバー”

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 横形マシニングに大型傾斜ロータリーテーブル搭載、ブラザー工業が新モデル

コーナーリンク