熱電材料と磁性材料の組み合わせで新しい熱電効果、世界最高の熱電能を観測:組み込み開発ニュース

物質・材料研究機構は、熱電材料と磁性材料を組み合わせた新原理「横型熱電効果」を発案し、世界最高の熱電能を観測した。汎用性の高い環境発電技術や高感度な熱流センサーへの応用が期待される。

物質・材料研究機構(NIMS)は2021年1月19日、新原理の「横型熱電効果」を発案し、世界最高の熱電能を観測したと発表した。熱電材料と磁性材料を最適に組み合わせることで大きな熱起電力を生成できることから、汎用性の高い環境発電技術や高感度な熱流センサーへの応用が期待される。

熱電材料から電気を取り出す「ゼーベック効果」は、温度勾配と平行な方向に起電力が生じる「縦型」の熱電効果だ。そのため、発電力を高めるには材料の構成や構造が複雑になり、コストや耐久性、フレキシビリティーに課題があった。

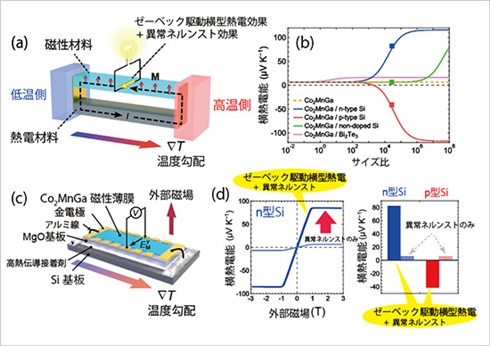

研究チームは、熱電材料のゼーベック効果によって発生する縦方向の電子の流れを、磁性材料の異常ホール効果によって横方向の起電力に変換させる「ゼーベック駆動横型熱電効果」を考案し、理論と実験から性能を確認した。

大きなゼーベック効果を示す半導体Si(ケイ素)と、大きな異常ホール効果を示す磁性体Co2MnGa(コバルト・マンガン・ガリウム)を組み合わせて複合構造とすることで、熱電能が+82μV/Kまたは−41μV/Kと、横型熱電効果としては世界最高値を観測した。

この値は、これまで磁性材料特有の熱電現象として知られる横型の「異常ネルンスト効果」による熱電能を一桁上回る。理論モデルからの予測値とも定量的に一致しており、構造を最適化することで、さらなる性能向上が期待できる。

NIMSは今後も、磁性材料と熱電材料の探索および開発、それらの複合構造の最適設計に取り組むとしている。

関連記事

ありふれた元素で熱電発電、5℃の温度差でもIoT機器が動く

ありふれた元素で熱電発電、5℃の温度差でもIoT機器が動く

NEDO、物質・材料研究機構、アイシン精機と茨城大学は2019年8月21日、汎用元素のみで構成する熱電発電モジュールを世界で初めて開発したと発表した。 光とスピンを利用して磁性体の温度分布変化を自在に制御することに成功

光とスピンを利用して磁性体の温度分布変化を自在に制御することに成功

物質・材料研究機構は、磁性体に光を照射することで、電流に伴って生じる熱流の方向や分布を自在に制御することに成功した。電子デバイスの効率向上や熱マネジメント技術への応用が期待される。 室温で利用可能な熱電変換材料を開発、IoT機器の自立電源や局所冷却が可能に

室温で利用可能な熱電変換材料を開発、IoT機器の自立電源や局所冷却が可能に

新エネルギー・産業技術総合開発機構らは、セレン化銀を使用して、室温で高い性能を示す熱電変換材料を開発した。熱電発電による自立電源や、熱電冷却による局所冷却など、IoT機器への利用が期待される。 低温熱源で動作する有機熱電モジュール、ヒートシンクは不要

低温熱源で動作する有機熱電モジュール、ヒートシンクは不要

産業技術総合研究所は、低温熱源に設置するだけで動作する「自然冷却型有機熱電モジュール」を開発した。強制冷却をしなくても測定データの無線通信に必要な電力を得られるため、コストとエネルギーを削減する。 熱流センサーを用いて相変化中の物質の熱流出入量を計測する技術を開発

熱流センサーを用いて相変化中の物質の熱流出入量を計測する技術を開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構らは、熱流センサーを用いて相変化中の物質の熱流出入量を計測する技術を開発した。保冷剤の保冷能力がなくなる前に交換できるようになるなど、品質や利便性の向上への貢献が期待される。 木材の“暖かみ”や金属の“冷たさ”が分かる、デンソーの熱流センサー

木材の“暖かみ”や金属の“冷たさ”が分かる、デンソーの熱流センサー

デンソーは、「MEDTEC Japan 2016」において、熱流センサー「ラフェスパ」を展示した。他社の熱流センサーと比較して4倍以上の感度で熱流を測定でき、同社の多層プリント基板技術「PALAP」により柔軟性も有している。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 独創的なロジック記憶手法で違いを見せつけたActelはいかにして誕生したのか

- 汎用のER電池とサイズ互換がある全固体電池モジュール、出力電圧も3.6Vに変換

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- IoT機器の認証と通信で耐量子計算機暗号へ対応

- パーソナルAIスパコン向け組み込みコントローラー用カスタムソフトを開発

- AIとワイヤレスで進化するエッジのエンジニアリング、2026年に注目すべきトレンド

コーナーリンク

横型熱電効果の概念図と熱電能 出典:NIMS

横型熱電効果の概念図と熱電能 出典:NIMS