スマートファクトリー化がなぜこれほど難しいのか、その整理の第一歩:いまさら聞けないスマートファクトリー(1)(4/4 ページ)

考えるべき4つの観点での「スマートファクトリー」

ただ、詳細の取り組みを進めるにはこれらの粒度、もしくはもっと細かい粒度で考えていくことが必要になりますが、ここまでを一から全て考えて取り組むのは多くの企業にとって、大変かもしれません。そこで、最低限考えるべき粒度として、4つの観点があると考えます。

印出さん、ここまでがっちり組むのは大変ですよ。専務も理解できないんじゃないかな。

いろいろあるけれど、絞り込むと最低限4つの切り口でスマートファクトリーを見ていくことは求められるかしら。

4つまで絞り込めるんですね。

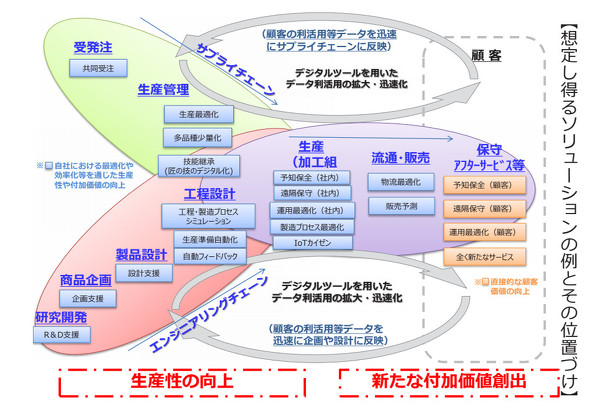

そうね。1つ目は矢面さんが取り組んでいる「製造現場プロセス」の観点ね。2つ目がモノの流れを示す「サプライチェーン」の観点、3つ目が設計などの「エンジニアリングチェーン」の観点、そして最後はこれらの企業価値を示す「ビジネス&経営」の観点ね。

こう見るとありきたりに思えるんですけど……。

確かに、当たり前のことよね。でも、スマートファクトリーを実現するには4つをうまく連携しながら無理なく進めていかなければできないわ。全てがそろってはじめて実現できるのよ。

それはそうですが……。

あとはこれらを同時進行で考えなければならなくなるから、どうしてもスマートファクトリーの話をするときに、それぞれが混ざり合ってしまうのね。そういうのを避けるためにアーキテクチャなどもあるわけだけど、少なくともそれぞれの切り口でどの順番でどのような関係性を持って話を進めるかという考え方は重要だと思うの。

なるほど。専務は「経営&ビジネス」の観点で話をしていて、私が「製造現場プロセス」の視点で話をしていたからかみ合わなかったんですね。「製造現場プロセス」の変革を今後どう他のプロセスと連携させ、経営価値につなげていくのかというロードマップなどを示せばよかったのかな。印出さん、とりあえずは理解できました。もう1度専務と話してみます。ありがとうございます。

頑張ってね。

スマートファクトリーは、関連する部門や範囲が幅広い一方で、それぞれの部門でも変革を進めなければ実現できるものではありません。そのため、どうしても自部門だけで実現可能な矮小化されたPoC(概念実証)ばかりが進められ、その成果が思ったほどは得られないことになっていると見ています。「部分最適で全体最適につながらない」というような指摘もよく耳にします。

全体像の中でどういう意味があるかをイメージすることができれば「今は成果は小さくても今後のデジタル化のためにもここは進めなければならない」というような踏み込んだ実証などにもつながると考えます。少なくとも全体像の中でどういう意味合いがあるのかを意識できれば、全体最適化にもつなげやすいのは間違いありません。

そのためにはまず「誰がどこで何をするスマートファクトリーなのか」を意識し、それぞれの切り口を理解しながら進めていくことが求められていると考えます。

製造業の工程のイメージ。上段がサプライチェーンの流れ、下段がエンジニアリングチェーンの流れ、中央が製造現場から販売・流通へと進む流れ。スマートファクトリー化を進めるには少なくともこれらの3つのプロセスと、これらの変革によって得られるビジネス効果を考える必要がある(クリックで拡大)出典:2020年版ものづくり白書

製造業の工程のイメージ。上段がサプライチェーンの流れ、下段がエンジニアリングチェーンの流れ、中央が製造現場から販売・流通へと進む流れ。スマートファクトリー化を進めるには少なくともこれらの3つのプロセスと、これらの変革によって得られるビジネス効果を考える必要がある(クリックで拡大)出典:2020年版ものづくり白書次回は「4つの観点」の中身についてもう少し詳しく紹介しようと思います。

関連記事

見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて、話題になったトピックなどに応じて解説します。第28回となる今回は、スマート工場化において見えてきた正解例について前提となる話を少しだけまとめてみます。 “不確実”な世の中で、企業変革力強化とDX推進こそが製造業の生きる道

“不確実”な世の中で、企業変革力強化とDX推進こそが製造業の生きる道

日本のモノづくりの現状を示す「2020年版ものづくり白書」が2020年5月に公開された。本連載では3回にわたって「2020年版ものづくり白書」の内容を掘り下げる。第2回では、“不確実性”の高まる世界で日本の製造業が取るべき方策について紹介する。 エッジは強く上位は緩く結ぶ、“真につながる”スマート工場への道筋が明確に

エッジは強く上位は緩く結ぶ、“真につながる”スマート工場への道筋が明確に

IoTやAIを活用したスマートファクトリー化への取り組みは広がりを見せている。ただ、スマート工場化の最初の一歩である「見える化」や、製造ラインの部分的な効率化に貢献する「部分最適」にとどまっており、「自律的に最適化した工場」などの実現はまだまだ遠い状況である。特にその前提となる「工場全体のつながる化」へのハードルは高く「道筋が見えない」と懸念する声も多い。そうした中で、2020年はようやく方向性が見えてきそうだ。キーワードは「下は強く、上は緩く結ぶ」である。 工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

労働力不足が加速する中、人手がかかる作業を低減し省力化を目的とした「自動化」への関心が高まっている。製造現場では以前から「自動化」が進んでいるが、2019年は従来の空白地域の自動化が大きく加速する見込みだ。具体的には「搬送」と「検査」の自動化が広がる。 自律するスマート工場実現に向け、IoTプラットフォーム連携が加速へ

自律するスマート工場実現に向け、IoTプラットフォーム連携が加速へ

製造業のIoT活用はスマート工場実現に向けた取り組みが活発化している。多くの企業が「見える化」には取り組むが、その先に進むために必要なIoT基盤などではさまざまなサービスが乱立しており、迷うケースも多い。ただ、これらのプラットフォームは今後、連携が進む見込みだ。 見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて、話題になったトピックなどに応じて解説します。第28回となる今回は、スマート工場化において見えてきた正解例について前提となる話を少しだけまとめてみます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

コーナーリンク