エッジリッチを描く東芝、OTとITを統合する新製品やSCiB小型モデルを披露:IIFES2019(3/3 ページ)

SCiB SIPシリーズの小型モデルを参考出展

東芝インフラシステムズは、産業用リチウムイオン電池「SCiB」を展示。中でも、鉛蓄電池と同等の扱いやすさを実現したBMU内蔵製品「SIPシリーズ」の小型モデルを参考出展したとともに、BMUを別途必要とするSCiBの実装を容易とする新製品「SSGB(Self-starter Gateway for BMU)」を披露した。

SCiBは負極に安全性の高いチタン酸リチウムを採用した、高い安全性や長寿命、急速充電が特徴の二次電池だ。SIPシリーズはBMUを内蔵しており、AGV(無人搬送車)の駆動用鉛蓄電池の置き換えも簡単に行える。マツダが製造ラインで稼働する16台のAGV用鉛電池をSCiB SIPシリーズに置き換えるなど、実績も増えつつある。

現在の製品ラインアップは、単独もしくは2並列(24V出力)、2直列(48V出力)のモジュール構成となる。定格容量は単独構成で556Wh(22Ah)、2並列構成で1112Wh(44Ah)、2直列構成で1112Wh(22Ah)だ。単独モジュールで247×188×165mmの寸法で、2並列・2直列構成では単独モジュールを2個使用する。

一方で、AGVでは低背化の波が進んでおり、駆動用電池にも小型化が求められるようになった。そこで、同社はSCiB SIPシリーズの使い勝手の良さはそのままに、従来品より小型とした「SIP-SLIMシリーズ」の製品化の検討を始めた。SIP-SLIMシリーズでは、24V出力の大容量タイプと、さらなる小型電池を求める顧客向けに24V小型小容量タイプが製品化される可能性があるという。

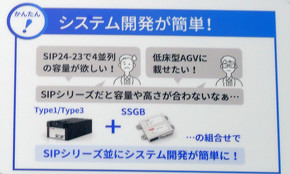

また、複数のSCiBセルを組み合わせた産業用SCiBモジュール「Type1シリーズ」「Type3シリーズ」を容易に扱えるSSGBが2019年10月から発売されている。Type1・Type3シリーズはSIPシリーズよりも大容量かつ低背なメリットがあるが、顧客側でBMUなど複雑な電池制御システムを構築する必要がある。顧客からは「Type1・Type3シリーズを使いたいが、CAN通信を使ったプログラム開発などBMUを構築するプロセスが大変だという声があった」(同社担当者)という。

SSGBは、Type1・Type3シリーズの電池制御システムの開発を簡略化する製品だ。Type1・Type3シリーズの製品組み込みがSIPシリーズ並みに簡単になるとし、「起動スイッチ1つで運転、停止が行える」(同)など日々の運用も簡略化できる。また、BMUの起動には直流12V電源が必要となり、従来はBMU用補助電源を別途用意する必要があった。SSGBはBMUを自律起動する機能を持つため、「AGVなど移動体にBMU用補助電源を載せる必要がない」こともメリットとしている。

関連記事

東芝の工場IoTは13社で実稼働レベルへ、デンソーでも4社競合を勝ち抜く

東芝の工場IoTは13社で実稼働レベルへ、デンソーでも4社競合を勝ち抜く

東芝デジタルソリューションズ(TDSL)は、プライベートイベント「TOSHIBA OPEN INNOVATION FAIR 2019」の開催に先駆け記者会見を開催。同社 社長の錦織弘信氏は「IoTやAIに加えて、さまざまなドメインで展開する東芝グループの事業を足掛かりに、2030年を目標とする世界有数のCPSテクノロジー企業への道筋を切り開く」と意気込んだ。 マツダの「SCiB」採用は「Mazda3」だけじゃない!? AGVの鉛電池も置き換え

マツダの「SCiB」採用は「Mazda3」だけじゃない!? AGVの鉛電池も置き換え

東芝インフラシステムズは「TOSHIBA OPEN INNOVATION FAIR 2019」に出展し、リチウムイオン電池「SCiB」の産業機器向けモデル「SCiB SIPシリーズ」のAGVへの採用事例について紹介した。 東芝が組織改編、サイバーフィジカルシステム推進部にデザインセンターを統合

東芝が組織改編、サイバーフィジカルシステム推進部にデザインセンターを統合

東芝は2019年1月31日、本社コーポレートスタッフ部門の組織運営体制の見直しを実施すると発表した。2019〜2023年度の中期経営計画「東芝Nextプラン」で示した、「サイバーフィジカルシステム(CPS)テクノロジー企業への変革」を促進することを目的としている。 躍進する東芝パワー半導体、生産能力向上のカギは増床とIoT活用

躍進する東芝パワー半導体、生産能力向上のカギは増床とIoT活用

東芝デバイス&ストレージのディスクリート半導体の販売が好調だ。生産能力の増強を進めており、2021年度には売上高2000億円、営業利益率10%の実現を目指している。増床や生産性改善などを進めるディスクリート半導体の拠点「加賀東芝エレクトロニクス」(石川県能美市)の取り組みを紹介する。 日本発世界へ、IVIと東芝がハノーバーメッセ会場で日本の成果を披露

日本発世界へ、IVIと東芝がハノーバーメッセ会場で日本の成果を披露

ハノーバーメッセ2019(2019年4月1〜5日、ドイツ・ハノーバーメッセ)で開催されたインダストリー4.0への取り組みを有識者が語るフォーラム「Forum Industrie 4.0」において、IVIと東芝がそれぞれのIoTへの取り組みを紹介し、注目を集めた。 新生東芝はなぜ「CPSテクノロジー企業」を目指すのか、その勝ち筋

新生東芝はなぜ「CPSテクノロジー企業」を目指すのか、その勝ち筋

経営危機から脱し新たな道を歩もうとする東芝が新たな成長エンジンと位置付けているのが「CPS」である。東芝はなぜこのCPSを基軸としたCPSテクノロジー企業を目指すのか。キーマンに狙いと勝算について聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

- サイバー攻撃を“つながり”で守る

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

コーナーリンク