オートファゴソームに脂質を供給する仕組みを解明:医療技術ニュース

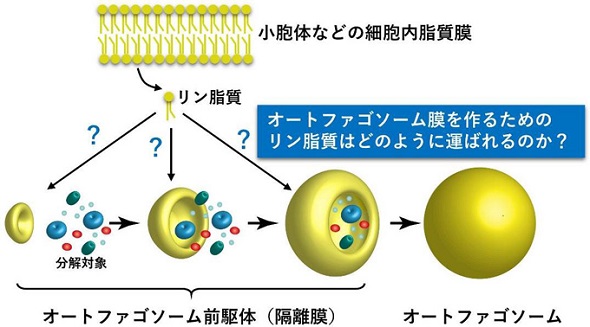

微生物化学研究所は、オートファジーを担うたんぱく質「Atg2」が2つの脂質膜の間で脂質を直接輸送する活性があることを発見し、その活性が「オートファゴソーム」を作るための脂質供給を行うことを明らかにした。

微生物化学研究所は2019年3月26日、東京工業大学、東京大学と共同で、オートファジーを担うたんぱく質「Atg2」が、2つの脂質膜の間で脂質を直接輸送する活性があることを発見したと発表した。その活性が、分解対象を包む袋状の膜「オートファゴソーム」を作るための脂質供給を行うことを明らかにした。

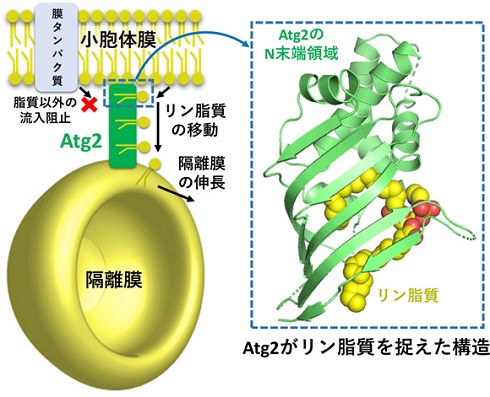

研究チームでは、Atgたんぱく質のうち、伸長中のオートファゴソーム前駆体と小胞体の接点に局在するAtg2に着目。X線結晶構造解析法を用いて、Atg2の一部分の立体構造を高分解能で決定することに成功した。その結果、Atg2に大きな疎水性のポケットがあり、そのポケットを使ってリン脂質を脂質膜から引き抜き、収容できることを発見した。

また、Atg2がリポソーム同士をつなぎ止め、つなぎ止めたリポソーム間でリン脂質の受け渡しをするという新奇活性を持つことが分かった。このAtg2の脂質輸送活性は、実際のオートファジーにおけるオートファゴソームの形成に働いていることが分かった。Atg2は小胞体と隔離膜の接点に局在するため、小胞体からリン脂質を引き抜き、隔離膜へ直接輸送することで、オートファゴソーム形成のための材料を提供していると示唆される。

オートファゴソームの膜は、通常のオルガネラ(細胞内小器官)に見られる膜たんぱく質がほとんど含まれない。Atg2は、リン脂質のみの移動を許可し、隔離膜へ他のたんぱく質などが流入するのを防ぐ役割も担っていると考えられる。

今回の脂質供給機構の解明により、オートファゴソーム形成の分子機構が明らかとなた。今後、オートファジーを制御する特異的制御剤の開発が期待される。

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

- 浴室ぬめりや生乾き臭を1時間で撃退、負イオンがオゾンの酸化作用に作用

- 連邦政府封鎖明けからAI駆動型デジタルヘルス活用が急加速する米国の医療DX

- ゼブラフィッシュ胚でノロウイルスの人工合成に成功

関連記事

ナノワイヤで微生物を簡単に破砕、家庭でも病原性微生物の判定が可能に

ナノワイヤで微生物を簡単に破砕、家庭でも病原性微生物の判定が可能に

名古屋大学は、微生物を簡単に破砕して、微生物の種類を特定する新技術を開発した。同技術を活用することで、今後、O-157のような菌の有無を家庭などで容易に検査できるようになり、感染症の予防につながることが期待される。 高速で細胞を選抜する基盤技術を開発、細胞画像の深層学習を活用

高速で細胞を選抜する基盤技術を開発、細胞画像の深層学習を活用

東京大学は、細胞の高速イメージングと深層学習を用いた画像解析により、細胞を個別に高速で識別し、必要な細胞を分取する基盤技術「Intelligent Image-Activated Cell Sorter」を開発した。 レンサ球菌の劇症型感染を防ぐ、免疫反応抑制メカニズムを解明

レンサ球菌の劇症型感染を防ぐ、免疫反応抑制メカニズムを解明

大阪大学は、劇症型溶血性レンサ球菌が免疫反応を抑制するメカニズムを明らかにした。レンサ球菌による免疫回避機構を無効化することで劇症型感染を防ぐという、新たな治療法につながることが期待される。 人工細胞で糖からイソプレンを合成する技術「自然界では不可能な驚異的レベル」

人工細胞で糖からイソプレンを合成する技術「自然界では不可能な驚異的レベル」

横浜ゴムは、理化学研究所、日本ゼオンとの共同研究により、バイオマス(生物資源)から効率的にイソプレンを生成できる「世界初」(横浜ゴム)の新技術を開発した。 屋外でも細菌やウイルスを検出可能な電流計測センサー

屋外でも細菌やウイルスを検出可能な電流計測センサー

名古屋大学は、持ち運び可能な微生物センサーを開発した。ブリッジ回路を用いたバックグラウンド電流抑制技術を使用しており、屋外での微生物計測を可能にする。 マイクロ閉空間でミドリムシの3次元運動を制御

マイクロ閉空間でミドリムシの3次元運動を制御

理化学研究所は、フェムト秒レーザーを用いてマイクロ流体素子内部へ自在に金属配線を施すレーザー加工技術を開発した。この技術を用いて、ミドリムシの運動方向を3次元に制御することに成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク

Atg2による小胞体から隔離膜へのリン脂質の供給モデル 出典:微生物化学研究所

Atg2による小胞体から隔離膜へのリン脂質の供給モデル 出典:微生物化学研究所