PCだけじゃない、VAIOが目指すロボット製造での勝算:モノづくり最前線レポート(2/2 ページ)

EMS事業はロボティクス分野を強化

EMS事業については、特にロボティクスビジネスを抜き出して強化を進めていく方針である。ロボティクス事業はEMS事業の中でも比率を高めており、2017年度に出荷台数を大幅に伸ばすことができた原動力となっている。コミュニケーションロボットを含むサービスロボット市場は今後もさらに拡大する見込みとなっており、この領域はさらに成長が見込めるという。

吉田氏は「モノづくりにおいて、試作レベルであれば今は誰でもできる環境になりつつある。しかし、量産化はまだまだ難しい。そういう企業や人たちを支援する形で、EMS事業は成長してきた。この量産そのものと、量産化に至るための量産化設計の領域が、VAIOのEMS事業における強みとなっている」と述べている。

さらに、ロボティクス領域の新展開として、ドローン(無人航空機)にも新たに取り組む方針である。アグリテックを展開するナイルワークスの自動飛行型農薬散布マルチコプター「Nile-T18」後継機の量産製造などを現在進行中だとしている。

EMS事業について、吉田氏は「拡大のポイントになるのが自社内のリソースである。受注のパターンとしては主に3つある。1つ目は、量産技術を求めるケースだ。2つ目が設計開発技術を求めるパターン。そして、3つ目がソリューション事業として入った顧客からそのまま量産を求められるパターンである。それぞれリソースは限られているので、これらのバランスを見ながら事業を成長させる」と述べている。

ロボット開発エコシステムの構築へ

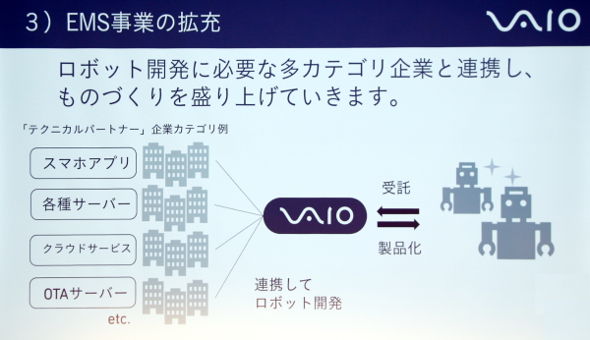

将来的には、ロボットの受託製造を1対1で請け負うのではなく、関連する技術やシステムなどをまとめて請け負えるようなパートナーエコシステムの構築なども想定しているという。

吉田氏は「ロボットは外形だけを製造しても意味がなく、関連する技術なども幅広い。これらを一貫して請け負える体制を作りたい。ただ、1社では難しいのでテクニカルパートナーとして、パートナーシップを構築する。スマホアプリや各種サーバ、クラウドサービス、OTAサーバなどのパートナーと協力し、連携してロボット開発ができる体制構築を目指す」と将来的なEMS事業の発展性を描いている。

関連記事

第3の矢を放つVAIO、新事業の勝算はVRだけではない

第3の矢を放つVAIO、新事業の勝算はVRだけではない

VAIOは都内で経営方針発表会を開催し、2017年6月に就任した新社長吉田秀俊氏が今後の方針を説明した。従来のPC、EMSに加え、3本目の柱としてVRソリューション事業を立ち上げる他、PCの中国展開を復活させることを発表した。 新生VAIOはモノづくりで何を変えたのか

新生VAIOはモノづくりで何を変えたのか

ソニーから独立したVAIOは、独立後初めてゼロから開発した製品群を発表した。従業員規模がグローバルで全社員合わせて14万人規模の企業体から、240人規模の会社になる中で、モノづくりの手法も大きく変化した。「全社員がみんなで作り上げた製品だ」(VAIO 代表取締役の関取高行氏)とする取り組みの中で、どういうモノづくりのアプローチで新製品を実現したのかについて紹介する。 PCだけでなく「アイデア具現化企業」になるVAIO、フェーズは“筋トレ”に

PCだけでなく「アイデア具現化企業」になるVAIO、フェーズは“筋トレ”に

2014年7月にソニーから独立したPCメーカーの「VAIO」。4期目を迎える同社は「フェーズチェンジ」を掲げて、新たに3本目の柱として「ソリューション事業」を打ち出している。2017年6月に新たに就任したVAIO 代表取締役社長 吉田秀俊氏に話を聞いた。 進撃の国産EMS、沖電気が描く日本型モノづくりの逆襲

進撃の国産EMS、沖電気が描く日本型モノづくりの逆襲

国内工場が逆境に立つ中で“製造現場の強さ”そのものを武器とし、国産EMSとして業績を伸ばしているのが、沖電気工業 EMS事業本部だ。最後発の国産EMSとして成功した秘密はどこにあるのか。また日本型モノづくりの勝ち残る道はどこにあるのか。沖電気工業 常務執行役員 EMS事業本部長の清水光一郎氏に話を聞いた。 「ロボットはPCと同じ道をたどる」PFNが描くロボットの将来像

「ロボットはPCと同じ道をたどる」PFNが描くロボットの将来像

「CEATEC JAPAN 2018」(2018年10月16〜19日、千葉県・幕張メッセ)の基調講演にPreferred Networks(以下PFN)代表取締役社長兼最高経営責任者の西川徹氏が登壇。「全ての人にロボットを〜Robots for Everyone」をテーマに講演した。 ロボットが人の生活に入るためには何が必要か、ロボット掃除機とaiboが夢の共演

ロボットが人の生活に入るためには何が必要か、ロボット掃除機とaiboが夢の共演

日立アプライアンスは、「CEATEC JAPAN 2018」において、同社のロボット掃除機「minimaru」とソニーの家庭向けロボット「aibo」とのコラボレーションにより、人の住まいの中でのロボット同士のコミュニケーションの在り方を示す参考展示を行った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク