「社内にいても刺激的」、スマートモビリティ社会に向けたトヨタの布石:CEATEC 2018(2/2 ページ)

トヨタのクルマは全車「つながるクルマ」になる

今井氏は、携帯電話通信網を活用することでクルマが通信できる範囲や相手はもっと広がると説明する。クルマに車載通信機(DCM:データ・コミュニケーション・モジュール)を搭載すると、クルマの利用者とサービスセンターを電話回線で接続できる。これによって、車両がどこにいようともセンターを介して、安心安全、快適なカーライフを支援するさまざまなサービスを提供可能になる。また、車両から各種のデータを吸い上げて蓄積、分析することで、より高度なモビリティ社会を実現できる。

現時点でも、先進事故自動通報システム(AACN)を搭載した車両では、事故時のデータをセンターに飛ばして分析することで乗員の傷害の程度を推定し、必要に応じてドクターヘリの出動要請まで行う。また、アラーム通知機能を搭載した車両では、不審者による車内侵入や窃盗、ドアのこじ開け行為などを検知し、センターを介してオーナーに通知できる。この他、リモートイモビライザー機能では、車両盗難時にエンジンの再起動を遠隔操作で禁止することも可能だ。

車両に搭載された各種のセンサーが収集した膨大なデータを活用すると、新しいサービスの創造や提供以外にも、その可能性は多岐に広がるという。各車両から集めたビッグデータは、「その自動車メーカーの重要な経営資源と考えても差し支えない」(今井氏)というほど重要な役割を持つ。

例えば、車載カメラの情報をセンターに蓄積して他の情報と組み合わせて分析すると、車線ごとの混雑状況や障害物の有無が見えてくる。また、常に最新の情報を提供するためのダイナミックマップの生成も可能になる。車速やABS(アンチブレーキロックシステム)の稼働状況と外気温などを組み合わせると、道路の凍結状況も把握できるようになるという。さらにタイヤの状態やサスペンションなどの稼働状況を分析すれば、道路表面の凹凸まで分かる。これは、改修が必要な道路の場所をピックアップするのに役立つ。

トヨタ自動車は、このように各種の車両データをセンターに送信するのに必要な通信機器であるDCMを日米で販売する車両へ標準搭載することを決め、すでにトヨタの車両は「つながるクルマ」化への第一歩を踏み出したことになる。今井氏は、「2020年までに日米で販売するほぼ全ての乗用車にDCMを搭載したい」とし、各地域の通信事業者との接続を統合管理するグローバル通信プラットフォームをKDDIと構築していることを紹介した。

膨大なデータを短時間で処理する秘策

トヨタ自動車の「つながるクルマ」では、グローバル通信プラットフォームの上に構築したMSPF(モビリティサービス・プラットフォーム)によってさまざまなサービスを提供する。今井氏は「このMSPFによってあらゆる企業やサービスとオープンな連携が可能になる。アライアンスを組んで、協業しながら新しいモビリティ社会の創造に貢献したい」と語る。

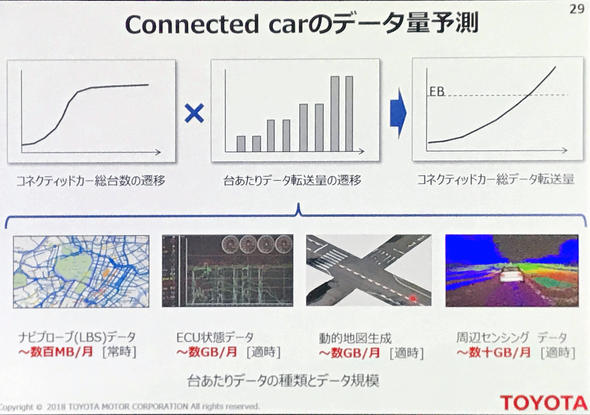

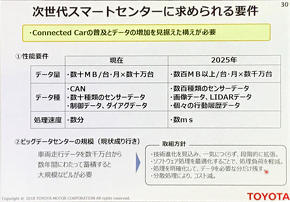

ただ、そのためには膨大なデータを短時間で効率的に処理するデータセンターが必要になる。車両が集めるデータが今後さらに増加するだけでなく、扱うデータの種類が増え、さらに個々のデータサイズも大きくなることが予想される。今井氏は、現時点の試算でも1カ月に数十GBのデータを送受信することが要求されており、それに対応する新しいシステムが必要であることを説明した。

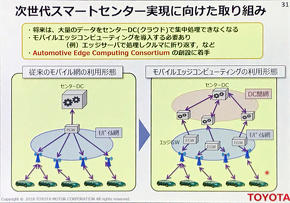

走行する自動車が集めるビッグデータは、サイズが大きいにもかかわらず短時間で分析や処理などを行う必要がある。そのため、データセンター側の負荷は大きくなる。今井氏は「将来は大量のデータをクラウドでさえも集中管理できなくなる」と、データが爆発的な速度で増加することを懸念している。

トヨタ自動車では、このような状況に対応するためモバイルエッジコンピューティングを導入し、データの扱いをエッジサーバとクラウドサーバに分散する手法をとるという。同社は、このデータ処理の課題を解決するために、先ごろインテルやデンソー、エリクソン、NTTなどとともに「Automotive Edge Computing Consortium」という団体を設立した。今井氏は、この動きを「膨大なクルマのデータを活用できるようにしていくためのインフラを、1社単独ではなくて協力して作らないといけないということ」と説明する。

関連記事

トヨタ、インテル、NTTなど7社が自動車エッジコンピューティングの団体を創設

トヨタ、インテル、NTTなど7社が自動車エッジコンピューティングの団体を創設

インテル、エリクソン、デンソー、トヨタ自動車、トヨタIT開発センター、NTT、NTTドコモの7社は、自動車ビッグデータ向けネットワーク基盤とコンピューティング基盤の構築を目的とする「Automotive Edge Computing Consortium(AECC)」の創設に向けた活動を開始する。 国境が阻むITSの変革、欧州は「クロスボーダー」で主導権を握れるか

国境が阻むITSの変革、欧州は「クロスボーダー」で主導権を握れるか

アジア太平洋地域、北米、欧州で持ち回りで開催されるITS世界会議。2017年はカナダで行われる。ITS世界会議が欧州以外で開催される年には、欧州委員会が「ITS EU会議」を開く。会場で見えてきた、トラックの隊列走行や自動運転シャトルサービスなど欧州が注力する分野の現状と、曖昧な今後の方向性を紹介する。 トヨタはモビリティサービスでどう稼ぐか、何を競争力にするか

トヨタはモビリティサービスでどう稼ぐか、何を競争力にするか

人々の移動を助ける会社「モビリティカンパニー」を目指すトヨタ自動車。「モビリティサービス・プラットフォーム」の整備や、車載通信機の本格的な普及など、モビリティサービスの展開に向けた施策の狙いを聞いた。 2020年に10万人不足するトラックドライバー、自動運転は物流を救えるか

2020年に10万人不足するトラックドライバー、自動運転は物流を救えるか

DeNAと共同で新しい物流サービスの開発に取り組むなど、自動運転技術の活用に積極的なヤマト運輸。ヤマトグループ総合研究所の荒木勉氏が、自動運転技術がもたらす物流サービスの可能性や物流業界の将来の課題について説明した。 5Gは自動車に何をもたらす? 変わる車載カメラ映像の利活用

5Gは自動車に何をもたらす? 変わる車載カメラ映像の利活用

総務省が開催した「5G国際シンポジウム2018」において、通信キャリア各社が自動車での5G活用に向けた実証実験の結果を発表した。 760MHz帯の車車間・路車間通信が始まる、トヨタが新型車への搭載を発表

760MHz帯の車車間・路車間通信が始まる、トヨタが新型車への搭載を発表

トヨタ自動車は、日本国内のITS(高度道路情報システム)向けに利用可能な760MHz帯の専用周波数を使った車車間・路車間通信を用いる運転支援システム「ITS Connect」を近日中に国内で発売する車種に搭載する。2015年内をめどに、ITS Connectを搭載可能な車両を3車種まで増やす計画だ。 トヨタの自動運転は法人リース車両で実現する!? ドラレコ映像がビッグデータに

トヨタの自動運転は法人リース車両で実現する!? ドラレコ映像がビッグデータに

トヨタ自動車は、「第7回国際自動車通信技術展」において、法人向けのリース車両に展開するテレマティクスサービス「TransLog(トランスログ)」を展示した。同サービスはドライブレコーダーとGPSアンテナ、通信ユニットなどを車両に搭載する。記録した危険運転の映像は、ユーザーの法人から許可を得てビッグデータとして活用していく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか

- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大

- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート

- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績

- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕

- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」

- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ

- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大

- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ

- ホンダが着脱式バッテリーを搭載した原付一種の電動二輪車を発売

コーナーリンク