第4次産業革命で日本の製造業が勝つために必要な「リアルなデジタル」とは:製造業IoT(2/2 ページ)

「リアルなデジタル」を実現するもう1つのERP

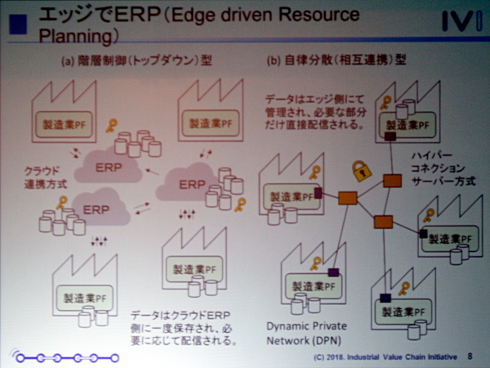

これらの動きを工場で示すと、全ての生産情報を直接クラウドに送るのではなく、生産現場の中で完結する動きを作るという形となる。西岡氏は「セキュリティを考えてもエッジ(現場)領域で情報を動かさないということが、安全性を保つことになる。ただデータ活用は必要になるため、生産現場内で分析などデータサイクルが回るような形が理想だ」と目指すべき姿を語り、Enterprise Resources Planning(ERP)ではなく、「Edge driven Resource Plannning(ERP)」の重要性を訴えた。

「リアルなデジタル」だからこそ必要になる“翻訳”

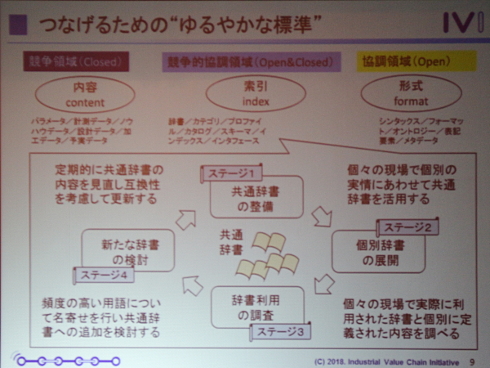

これらの現場環境の中でのデータ連携を実現するうえで大きな負担となっているのが、個々でバラバラの「言語」の翻訳である。現実世界においてモノやリアルな世界でも現場ごとに使う異なる場合が存在する。同一のモノを指し示す言葉が異なることもあり得る。さらにこれらに関連するデータのフォーマットや通信プロトコルなども異なり、これらを共通化して、比較できる形にしていかなければならない。

西岡氏は「“リアルなデジタル”を実現するうえで大変なのがこの言葉を合わせる部分だ。IVIでは発足当初から“緩やかな標準”を掲げ、製造現場の課題を複数企業で解決するためのシナリオ構築を進めてきたが、この中で生まれた共通言語を登録し、共通辞書を作っていく。この辞書を広く利用できる仕組みを作っていく」と具体的な取り組みについて語っている。

IVIの2018年度の取り組み

IVIではこれらの共通辞書作りを業務シナリオ策定の中で進めていく他、2018年度は、従来11の委員会で構成されていたのを、「総合企画委員会」「ビジネス連携委員会」「プラットフォーム委員会」「教育普及委員会」の4つの委員会に集約し、意思決定の迅速化を図る。さらに従来通りの「業務シナリオWG」に加え、参照モデルの技術を掘り下げる「IVRA技術WG」、先進技術を研究する「先進研究分科会」、未来プロジェクトの実証を行う「未来テストベッドプロジェクト※)」などを用意し、活動を進めていく。

※)関連記事:今ここにない製造業の将来像、「IVI未来プロジェクト」が目指す4つの革新

関連記事

製造業革新に必要な“リアルなデジタル”の生かし方

製造業革新に必要な“リアルなデジタル”の生かし方

IVIは、2017年度の取り組みの進捗状況と2018年度の方向性について紹介する「IVI公開シンポジウム2018-Spring-」を開催。新たに発表したモノづくり実践戦略「IVRA-Next」や、未来プロジェクトの状況などを紹介した。 「ものづくり白書」に見る、日本の製造業の強みと弱み

「ものづくり白書」に見る、日本の製造業の強みと弱み

高い技術力を武器に世界市場をけん引してきた日本の製造業。しかし、周囲を取り巻く環境は目まぐるしく変化し、置かれている状況は決して楽観視できるものではない。日本のモノづくりの現状を示す「ものづくり白書」では、日本の製造業独自の強みを示すとともに、固有の弱みがあることを明らかにしている。日本の製造業の持つ、強みと弱みとは何だろうか。 「第4次産業革命」に抵抗感? 調査で分かった日本の製造業の本音

「第4次産業革命」に抵抗感? 調査で分かった日本の製造業の本音

IoTやAIなどを活用する「第4次産業革命」の動きが活発化している。しかし、国内外の企業を調査したアンケートでは、日本の製造業はこの革命に積極的な姿勢を見せているとは言い難い。いわば、第4次産業革命に対してやや及び腰になっているといえる。 スマートファクトリーはエッジリッチが鮮明化、カギは「意味あるデータ」

スマートファクトリーはエッジリッチが鮮明化、カギは「意味あるデータ」

2017年はスマートファクトリー化への取り組みが大きく加速し、実導入レベルでの動きが大きく広がった1年となった。現実的な運用と成果を考えた際にあらためて注目されたのが「エッジリッチ」「エッジヘビー」の重要性である。2018年はAIを含めたエッジ領域の強化がさらに進む見込みだ。 スマートファクトリーがいよいよ現実解へ、期待される「見える化」の先

スマートファクトリーがいよいよ現実解へ、期待される「見える化」の先

ドイツのインダストリー4.0がきっかけとなり関心が高まった、IoTを活用したスマートファクトリー化への動きだが、2017年は現実的成果が期待される1年となりそうだ。既に多くの実証成果が発表されているが、2017年は、実導入ベースでの成功事例が生まれることが期待される。 モノづくり“だけ”ではダメ、日本政府が推進する「ものづくり“+”」の意味

モノづくり“だけ”ではダメ、日本政府が推進する「ものづくり“+”」の意味

「つながる工場」実現に向け、製造業、製造機械メーカー、ITベンダーなどが参加する「Industrial Value Chain Initiative(IVI)」が取り組みの進捗状況を紹介するIVI公開シンポジウムを開催。本連載では、同シンポジウムの内容を紹介する。第3回は日本政府における製造業の第4次産業革命への取り組み支援について、経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室長の徳増伸二氏の講演内容をお伝えする。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

- 200nm以下の深紫外域を直接撮像する独自のUVセンサー搭載カメラ

コーナーリンク