レスキューロボットで「優しく安全に素早い災害救助活動」の実現を目指す:第16回レスキューロボットコンテスト(4/4 ページ)

複数のロボットが連携し、ガレキの中から要救助者を救出する

大会で一番名誉のある「レスキュー工学大賞(レスキューロボットコンテスト計測自動制御学会特別賞)」は、「メヒャ!(岡山県立大学 ロボット研究サークル)」が受賞した。

同チームは、「優しい救助」をコンセプトの中心に添え、要救助者に優しいのはもちろん、ロボットオペレーターの負担軽減も考えてレスキューシステムを構築していた。「ダミヤンの気持ちになったら、ロボットで救助されるのは怖いと思った」そうだ。

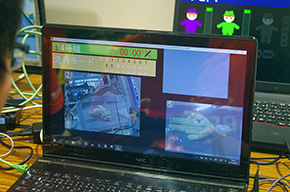

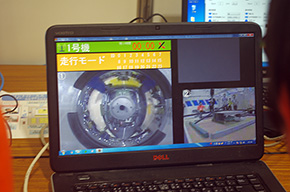

安全な救助を行うためには、死角を減らし、周囲の状況をオペレーターが把握する必要がある。そこで、各機体に前方カメラだけではなく、俯瞰カメラを搭載。ロボットの周囲360度の映像をオペレーターに送った。救助活動は必ず、ガレキ除去および安全確保のロボットと、ダミヤン救助のロボットがパディとなり2台1組で行う。

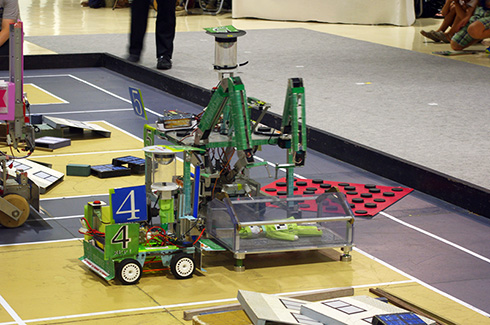

それぞれ専門性の高い作業を2台のロボットにて分担することで、オペレーターの負担を軽減したのだ。家ガレキの中にいるダミヤンを救助する場合、補助機が倒壊しかかっている家屋を4号機が上下のアーム機構で固定し、安全を確保。5号機が、家の傾きに合わせて救助ベッドを差し込み、ダミヤンを救出していた。

レスキュー工学大賞の選定は、応募時に提出したレスキューシステムをどのように実現したかがポイントになる。メヒャ!は、複数のカメラによる画像共有システムでスムーズな救助活動を目指した。予選、本選を通じて見事な救助活動を展開し、合計ポイントでも最高得点をあげた。コンセプト、技術力、組織力を総合的に判断されてレスキューロボット工学大賞を受賞した。

レスコンはチームでロボットを複数台製作するため、個人での参加は難しい。そこで、1人でも出場できるように派生したのが「OECU杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト 2016」だ。こちらは、二足歩行ロボットが段差を乗り越え、ガレキを除去して救助活動を行う。2016年は11月6日に大阪電気通信大学で開催される。参加費・観覧料は無料だ。

関連記事

国際ロボット展が開幕、災害救助ロボやパワードスーツにも視線集まる

国際ロボット展が開幕、災害救助ロボやパワードスーツにも視線集まる

サービスロボットや装着型ロボットなど各種ロボットの展示される「国際ロボット展」が開幕した。産業用ロボットの展示が過半数を占めるが、災害救助ロボやパワードスーツにも注目されている。 災害対策ロボットの課題と求められるブレークスルー

災害対策ロボットの課題と求められるブレークスルー

災害時に人が立ち入ることができない現場へロボットを投入し、人に替わって作業を行う、そんな災害対策ロボットへの期待はますます高まっています。ではその実現に必要な技術や要素とは? レスキューロボコン、優勝チームは競技の枠を超え「もし、現場だったら」を考えた

レスキューロボコン、優勝チームは競技の枠を超え「もし、現場だったら」を考えた

レスキュー活動開始!指令を受けたロボットが路上のガレキを押しのけ、要救助者の下へと急行する――。今回で15回目を迎えた「レスキューロボットコンテスト」の様子を、過去15年を振り返りながらお届けする。 出場チームに聞く「DARPA Robotics Challenge」決勝戦の舞台裏(後編)、「世界との差は開いた」が2020年には“現場”へ

出場チームに聞く「DARPA Robotics Challenge」決勝戦の舞台裏(後編)、「世界との差は開いた」が2020年には“現場”へ

世界から23チームが集まった、災害対応ロボット競技会「DARPA Robotics Challenge」決勝大会。日本からの参加は最高10位と決して振るわず、世界との差を痛感することになったが、産総研チームでは得られた課題から2020年の“現場入り”を目指す。 災害にロボット技術で立ち向かう、レスキューロボットの現在と未来

災害にロボット技術で立ち向かう、レスキューロボットの現在と未来

阪神・淡路大震災から20年。この大震災は日本国内だけでなく、世界のレスキュー活動にも影響を与えた。自ら震災を経験し、レスキューロボット開発などレスキュー工学の立ち上げに携わってきた研究者の声とは。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- ROSを使う手順、パッケージとシミュレータの活用

- 驚異的な演算/運動性能を兼ね備えた次世代犬型ロボ「PUDU D5」シリーズが誕生

- 油圧ならトン単位の力も出せる、ブリヂストンのゴム人工筋肉

- ロボット開発で注目される「ROS」(Robot Operating System)とは何か

- 指型ロボットに自己修復可能な培養皮膚を形成、義手や義足にも応用可能

- 保険適用が拡大する手術支援ロボット「da Vinci」、デジタル活用でアプリも投入

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- ロボットに使われる分散処理、なぜ「ROS」が好まれるのか

- 優しくハグする力持ちのクマ型ロボット

コーナーリンク