産総研ベンチャーが双腕ロボで「ピペット奴隷」根絶を狙う(2/2 ページ)

» 2016年07月21日 10時30分 公開

[渡邊宏,MONOist]

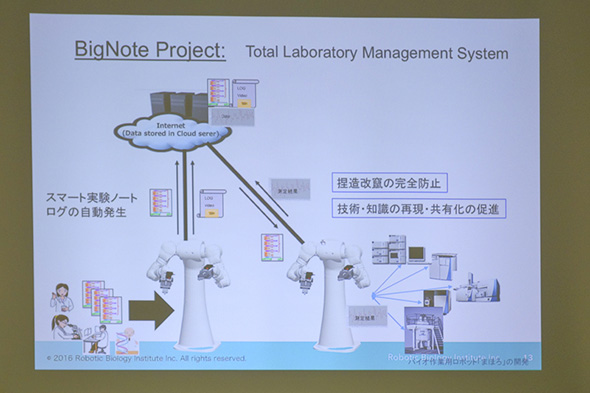

実験作業をヒト型ロボットにて代行することで、RBIでは在宅研究やラボレスを推進することが可能となり、研究者の減少に対応できるとその効果を期待する。また、共有された知見はクラウドを介することで研究所単位ではなく、より広範囲な共有も行えるため、再現性の向上や捏造の防止といった効果も得られるとする。

RBIではロボット「まほろ」および操作システム(インタフェース)の開発販売を行う他、ロボットによる創薬実験と解析を請け負う「ロボットバイオロジーセンター(RBC)」の設営運営などを事業とし、2018年をめどに欧米での展開も予定する。

欧米でもまほろの販売とRBC設置による受諾サービスを提供する予定としており、「2020年頃には(海外も)大きなマーケットになるだろう」(代表取締役社長 高木英二氏)と成長を見込む。

関連記事

ロボット技術を創薬分野へ適用するベンチャーに資本参加

ロボット技術を創薬分野へ適用するベンチャーに資本参加

安川電機は、産業技術総合研究所の技術移転ベンチャーであるロボティック・バイオロジー・インスティテュートに資本参加した。創薬分野における研究・開発者とロボット技術者が手を組み、ロボット新市場の創出に取り組んでいく。 安川電機「ロボット村」オープン

安川電機「ロボット村」オープン

安川電機は北九州市の本社事業所全体を「ロボット村」として整備、2015年6月2日にオープンする。緑地帯「YASKAWAの森」や見学施設「安川電機みらい館」なども設ける。 BTO生産を完全自動化、安川電機の考える「インダストリー4.0」

BTO生産を完全自動化、安川電機の考える「インダストリー4.0」

安川電機は、ハノーバーメッセ2015において、「インダストリー4.0」コンセプトの生産ラインを披露した。BTO製品を注文から生産まで自動で行えることをイメージしている。 枝豆が真っ二つ! 安川電機の産業用ロボットが“居合斬り”を披露

枝豆が真っ二つ! 安川電機の産業用ロボットが“居合斬り”を披露

安川電機は創立100周年を迎える2015年、100周年記念プロジェクトとしてさまざまな取り組みを行っているが、その1つとして同社の産業用ロボットが居合術に挑んだ動画を公開した。 いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

日本は「ロボット大国」とも呼ばれていますが、その根幹を支えているのが「産業用ロボット」です。それは世界の産業用ロボット市場で圧倒的に日本企業がシェアを握っているからです。では、この産業用ロボットについてあなたはどれくらい知っていますか? 今やあらゆるモノの製造に欠かせない産業用ロボットの本質と基礎を解説します。 製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

日本政府が主催する「ロボット革命実現会議」は、ロボット活用の技術的および規制面でのロードマップを示した「ロボット新戦略」を発表した。本稿では、この新戦略の中で示されている「モノづくり」分野への取り組みにフォーカスし、その内容を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

ロボットの記事ランキング

- 優しくハグする力持ちのクマ型ロボット

- 油圧ならトン単位の力も出せる、ブリヂストンのゴム人工筋肉

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- 保険適用が拡大する手術支援ロボット「da Vinci」、デジタル活用でアプリも投入

- 国産・災害対策ロボット、実用レベルに達した「櫻壱號」

- 電通が1-10Roboticsと提携、ロボットAIや会話エンジン開発を推進

- 驚異的な演算/運動性能を兼ね備えた次世代犬型ロボ「PUDU D5」シリーズが誕生

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- ロボット開発で注目される「ROS」(Robot Operating System)とは何か

- 筆跡から筆圧まで再現できる書道ロボット

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR