マルチボディシミュレーションの雄「SIMPACK」、ダッソーはどう生かすのか:設計開発ツール(2/2 ページ)

200自由度以上のリアルタイムシミュレーションが可能

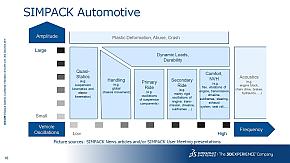

先述した通り、SIMPACKのユーザー数の半分以上は、自動車とエンジンで占められている。自動車業界向けのモジュール「SIMPACK Automotive」は、振動解析による乗り心地改善、操縦安定性解析、ドライブシャフトなどの疲労解析、ギヤボックス内のギヤから発生するギヤノイズなどNVHの確認などにも用いられている。

主要ユーザーは、Daimler(ダイムラー)、BMW、Jaguar Land Rover(ジャガーランドローバー)、MAN、Robert Bosch(ボッシュ)など海外勢が中心だが、日本でもホンダなどが採用している。

SIMPACK Automotiveによるマルチボディシミュレーションの用途は、車両に加わる振動の周波数と強度によって大まかに分けられる。操縦安定性であれば5〜10Hz、乗り心地であれば10Hz以上、NVHなどであれば数百Hzの領域になり、kHz単位になる音響解析も対象になる。松井氏は、「SIMPACKの最大の特徴は、独自アルゴリズムによる高速の計算速度であり、振動の周波数が高くなるほど力を発揮できる」と強調する。

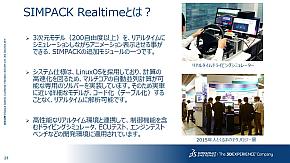

この高速演算性能を生かしたモジュールが「SIMPACK Realtime」だ。SIMPACK Realtimeは、SIMPACKを使って車両の3次元モデル挙動をリアルタイムにシミュレーションしながらアニメーション表示させることができるモジュールだ。3次元グラフィックスの“ガワ”さえ用意すれば、ドライビングシミュレータとして活用できる。

一般的なドライビングシミュレータは、車両の3次元モデルの自由度が20〜30程度にすぎない。しかしSIMPACK Realtimeは、自由度が200以上の車両の3次元モデルをリアルタイムでシミュレーション/アニメーションさせられる。また車両に加わる振動の周波数についても、ドライビングシミュレータは10Hz以下の操縦安定性までしか確認できないのに対し、SIMPACK Realtimeであれば乗り心地の確認に必要な数十Hzも可能だ。

実際にBMWの事例では、設計した車両の乗り心地について20〜30Hzまでの振動をSIMPACK Realtimeで確認しており、車両開発の早期の段階で仕様を絞り込む用途で効果があったとしている。

会見では、8コアCPU(Intelの「Xeon」)を搭載するLinuxサーバ上でSIMPACK Realtimeによる車両の3次元モデルのリアルタイムシミュレーションを実行しながら、「rFactor Pro」をドライビングシミュレータの3次元グラフィックスとして使用したドライビングシミュレータのデモンストレーションを披露した。ステアリングやペダルは、車両開発用のフィードバック機構付きのものを使用している。

「SIMPACK Realtime」のデモンストレーション。左側のディスプレイのドライビングシミュレータの車両の挙動は、右側のディスプレイに表示されている「SIMPACK Realtime」のリアルタイムシミュレーションの計算結果に基づいている(クリックで拡大)

「SIMPACK Realtime」のデモンストレーション。左側のディスプレイのドライビングシミュレータの車両の挙動は、右側のディスプレイに表示されている「SIMPACK Realtime」のリアルタイムシミュレーションの計算結果に基づいている(クリックで拡大)他のSIMULIA製品との連携は

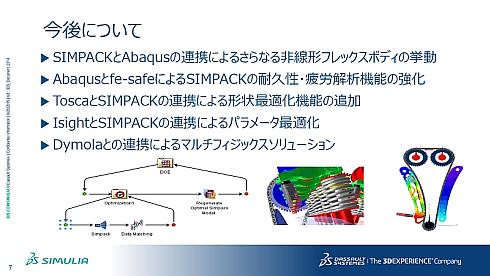

ここまで紹介してきたSIMPACKが買収によってSIMULIAの一員になったわけだが、他のSIMULIA製品との連携はどのように深めていくのだろうか。

ダッソー・システムズのSIMULIA事業部 ディレクターを務める岩本康栄氏は「かつてのマルチボディシミュレーションは、剛体+線形変化というものが中心だったが、製品に利用される素材の移り変わりによって、弾性体+非線形という需要も高まっている。SIMULIAの主力製品である構造解析ツール『Abaqus』とSIMPACKを連携させれば、弾性体を使った非線形フレックスボディの挙動解析を従来よりも拡張できるようになる」と説明する。

他にも、Abaqusと疲労解析ツール「fe-safe」によるSIMPACKの耐久性/疲労解析機能の強化、ノンパラメトリック最適化ツール「Tosca」による形状最適化機能の追加、プロセス統合・設計最適化ツール「Isight」によるパラメータ最適化などが考えられるという。

また、SIMULIA製品ではないものの、モデルベース開発ツール「Dymola」と連携させれば、制御システム設計と大規模解析を連携させる「1D-3Dシミュレーション」への展開も容易だとしている。

なおダッソー・システムズは、2015年9月11日に東京都内で「SIMPACK Automotiveセミナー」を開催する予定だ。

関連記事

スバルはどのようにして衝突安全の最高評価を獲得したか

スバルはどのようにして衝突安全の最高評価を獲得したか

富士重工業の衝突安全や運動性能、快適性などの機能を実現するためにCAE技術が役に立っている。 デンソーのCAE活用方針は「広めよう・高めよう・組み込もう」

デンソーのCAE活用方針は「広めよう・高めよう・組み込もう」

アンシス・ジャパンの自動車分野とエレクトロニクス分野向けのユーザーカンファレンスで、デンソーの技術開発センターでデジタル・エンジニアリング室長を務める赤池茂氏が基調講演を行った。赤池氏によれば、デンソーにおけるCAE活用の方針は、「広めよう・高めよう・組み込もう」という3つの言葉が基礎になっているという。 「エクストレイル ハイブリッド」のモーターシャフトに成形シミュレーションを活用

「エクストレイル ハイブリッド」のモーターシャフトに成形シミュレーションを活用

日産自動車ではフローフォーミングで成形されたハイブリッド車のローターシャフトに対して、開発の効率化のため、成形シミュレーションの適用を検討した。ベンチマークテストで解析と実際の加工物との一致を確認できたという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク

ダッソー・システムズの岩本康栄氏

ダッソー・システムズの岩本康栄氏