室温で動作する高感度・高分解能の小型心磁計を開発:医療機器ニュース

東北大学は、高感度・高分解能の小型心磁計を開発したと発表した。従来の心磁計とは異なり、液体ヘリウムフリーの室温で動作するトンネル磁気抵抗(TMR)素子を磁場センサーとして用いている。

東北大学は2015年7月23日、室温で動作する高感度・高分解能の小型心磁計を開発したと発表した。同大大学院、コニカミノルタらとの研究グループによるもので、新材料を用いた素子開発、回路の低ノイズ化を達成した。トンネル磁気抵抗素子によって心臓磁場検出に成功したのは、世界で初めてだという。

心疾患部位を高精度に特定するには、空間的精度の低い心電図よりも、空間分解能が高い磁場を計測する心磁計が必要とされる。現在、超伝導量子干渉素子(SQUID)を用いた心磁計が商品化されているが、SQUID本体や冷却用の液体ヘリウムが高価であること、患者の身体の個人差に対応できないなどの理由から、一部の大病院や大学などの研究目的の施設にしか導入されていなかった。

今回開発された心磁計は、液体ヘリウムフリーの室温で動作する多数のトンネル磁気抵抗(TMR)素子を磁場センサーとして用いている。同研究グループでは、従来のTMR素子の約1000倍という高感度TMR素子を開発。さらに、TMR素子のアレイ構造化によってノイズを低減し、TMR素子の配置と信号処理回路を最適化したセンサーモジュールから、実際にヒトの胸部で心磁図特有のピークを観測することに成功した。

磁場信号は、これまでシールドルーム内の特殊な環境下でしか測定できなかったが、簡易、安価、高分解能、非侵襲に加え、室温で測定することが可能になった。今後、心磁場を用いた心疾患治療が広がれば、心電図と同様にいつでもどの病院でも診断できるようになるという。また、将来的に心疾患の予兆信号を捉えられるようになれば予防医療にもつながり、スポーツ、ヘルスケアなど、さまざまな用途への応用が期待できるとしている。

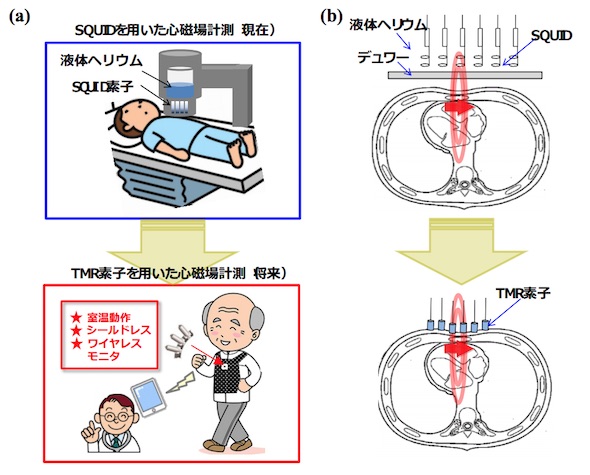

心磁場計測がSQUID(現行)からTMR素子(将来)へと変化することによる、(a)計測スタイルの概念図。将来はモバイル化技術が進み、普段の生活の中で意識することなく健康管理が可能となる。(b)センシング方法の概念図。TMR素子は体表に密着することが可能となり、検出感度、空間分解能が向上する。

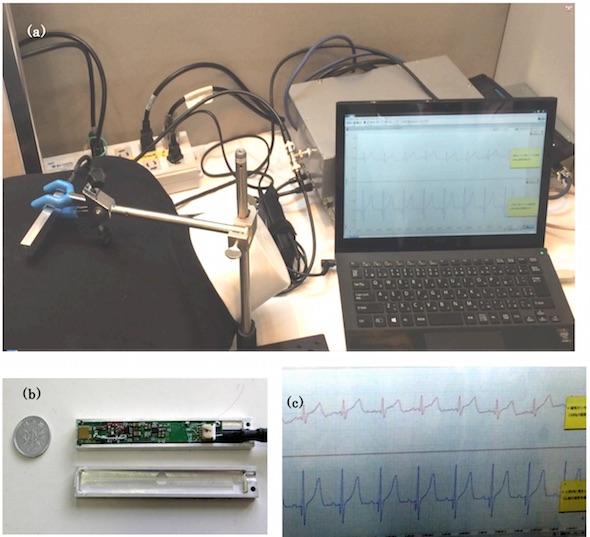

心磁場計測がSQUID(現行)からTMR素子(将来)へと変化することによる、(a)計測スタイルの概念図。将来はモバイル化技術が進み、普段の生活の中で意識することなく健康管理が可能となる。(b)センシング方法の概念図。TMR素子は体表に密着することが可能となり、検出感度、空間分解能が向上する。 製作した高感度磁場センサーモジュール。(a)モジュール、計測系の全体図。マネキン上にセンサーモジュールを配置し、モニターに電気信号(心電図)と磁場信号(心磁図)をリアルタイムで描かせる。(b)センサーモジュールの内部回路。(c)モニター画面の拡大。上段(赤)が心磁信号、下段(青)が心電信号。

製作した高感度磁場センサーモジュール。(a)モジュール、計測系の全体図。マネキン上にセンサーモジュールを配置し、モニターに電気信号(心電図)と磁場信号(心磁図)をリアルタイムで描かせる。(b)センサーモジュールの内部回路。(c)モニター画面の拡大。上段(赤)が心磁信号、下段(青)が心電信号。- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 子どもの顎発育をサポートする拡大装置を開発、矯正中でも違和感なく

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- CT画像上で脳脊髄液腔を抽出する診断支援AI技術を開発

- ロレアルが光技術を応用した赤外線ヘアアイロンとLEDマスクを発表

- のみ込む音をセンサーとAIで検知、高齢者の窒息防止へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

- パーキンソン病などの集束超音波治療がMRIと併用可能に

関連記事

東北大IFSが教える風洞活用の基礎知識

東北大IFSが教える風洞活用の基礎知識

流体に関わるあらゆる現象を調べるために使われる風洞。これが一般向けにも安価に貸し出されていることをご存じだろうか。風洞と最新の関連計測機器などをそろえる東北大学に、風洞の基本や利用時に見落としがちなこと、使用事例などについて話を聞いた。 東北大学とドコモ、妊婦の疾患予防・早期発見に向けた共同研究を開始

東北大学とドコモ、妊婦の疾患予防・早期発見に向けた共同研究を開始

東北大学が保有するゲノム解析・体内物質解析の技術力と、ドコモのモバイル・ヘルスケア技術を融合することで、妊婦特有の疾患予防・早期発見方法を確立するとともに、発症原因の特定を目指す。 MRJはいかにして設計されたのか

MRJはいかにして設計されたのか

三菱航空機の小型旅客機「MRJ(Mitsubishi Regional Jet)」の機体設計には、多目的最適化手法や、最適化の結果を可視化するデータマイニング手法が採用されている。MRJの事例を中心に、航空機設計におけるコンピュータ・シミュレーションの活用手法を探る。 「超小型衛星を日本のお家芸に」〜月面レースに挑む研究者、東北大・吉田教授(前編)

「超小型衛星を日本のお家芸に」〜月面レースに挑む研究者、東北大・吉田教授(前編)

「超小型衛星」の分野で活躍中の東北大学・吉田和哉教授に、宇宙ロボットの最新状況を聞いた。 「日本はレスキューロボットを開発しても配備される状況にない!!」〜東北大・田所教授が福島原発での活動を報告

「日本はレスキューロボットを開発しても配備される状況にない!!」〜東北大・田所教授が福島原発での活動を報告

IEEE(米国電気電子学会)は「日本のロボット利用に関する現状と課題 〜福島第一原発における災害用ロボット活用事例から読み解く〜」と題したセミナーを開催。国産ロボット「Quince(クインス)」の福島第一原発における活動状況について、その詳細が語られた。そして、なぜ、国産ロボットが真っ先に投入されなかったのか、その理由が明らかに!?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク

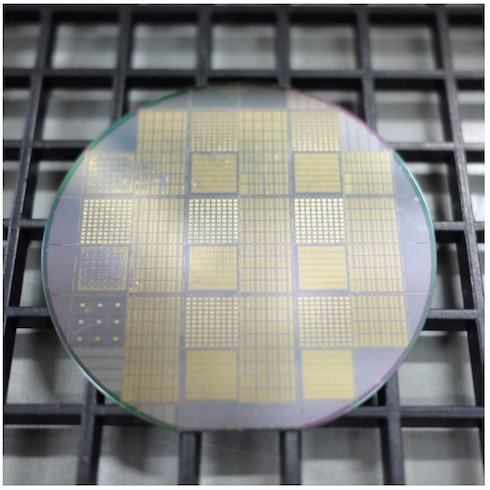

センサー素子が多数刻まれた3インチ基板

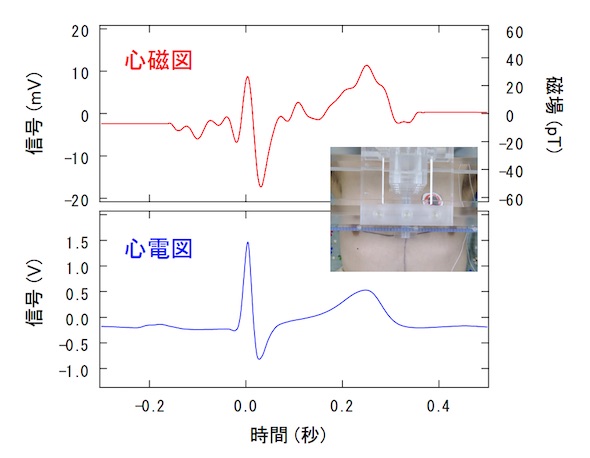

センサー素子が多数刻まれた3インチ基板 上記のモジュールを用いて、実際にヒトの胸部で心磁図を測定した結果。市販の心電計を装着し、心電図を同時に測定している。

上記のモジュールを用いて、実際にヒトの胸部で心磁図を測定した結果。市販の心電計を装着し、心電図を同時に測定している。