「IoT」の“カタチ”が見えた・分かった!? ――産業や社会を革新する技術たち:組み込みイベントリポート【ESEC2014】(1/4 ページ)

組み込み業界のビッグイベント「第17回 組込みシステム開発技術展(ESEC2014)」。今回の展示会を象徴するキーワードは、「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」をおいて他にないだろう。各社の展示内容から、これまで以上に踏み込んだIoTの具体的な“カタチ”が見えてきた。

2014年5月14〜16日の3日間、東京ビッグサイト・西ホールにおいて、「第17回 組込みシステム開発技術展(以下、ESEC2014)」が開催された。ESECは、組み込みシステム開発に必要なハードウェア/ソフトウェア/コンポーネントから開発環境まで、一堂に集結する専門展示会。毎年秋に開催される「組込み総合技術展(Embedded Technology)」と並ぶ国内最大規模の業界イベントとして知られている。

ここ数年、組み込み関連のイベントでは、「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」や「インテリジェントシステム」といったキーワードがよく聞こえていたが、今回のESEC2014では、これらがIoTというキーワードにまとまってきたように感じた。また、これまでの「IoT(インテリジェントシステム)ならこういうことができるようになる」というコンセプト段階から、「IoTを使ったこういうソリューションがある/既に評価段階にある」というように、実際の製品展開/導入例を踏まえた展示がかなり増えてきたことも実感できた(関連記事:IoTはバズワードからビジネストレンドへ――インテルが米国最新事例を報告)。

それでは、注目ブースの展示デモの様子を紹介していこう。

製造ライン制御からホームゲートウェイまで、IoT活用を提案――インテル

ESEC2014の展示会場の中で、ひときわ大きなブースを構えていたインテル。複数のパートナー企業の製品/ソリューションと、同社製品を使ったさまざまなIoTソリューションを展示していた(関連記事:「いまさら聞けない モノのインターネット」――インテルがIoTを“超”分かりやすく解説)。

インテルのブースの中でも特に目立っていたのが、三菱電機とのコラボレーションによる工場の生産ライン向けシステムだ。製造装置の制御を行う「C言語コントローラ」(三菱電機製)を通じて、製造装置のセンサー情報などを解析サーバに集め、それを分析することによって障害予測などに活用する。

両社は、2013年秋に開催された「ET2013」でも同様のデモを披露していたが、当時は、それぞれの製造装置(ロボット)からデータを集めて、製造装置単位で解析を行うものだった(関連記事:「M2M」「IoT」「クラウド」――“つながる技術”が切り開く組み込みの未来)。今回のESEC2014では、製造ラインや工場全体といった“より広範なデータを集める”というソリューションに発展させていた。

今回のデモでは、各製造装置の障害予測だけでなく、ラインとして不良率が高いといったことを管理モニターから監視するとともに、原因の解析も行えるようになった。コントローラからのデータは、ゲートウェイを通じてサーバに集められるため、エッジからクラウドまで、エンドツーエンドでインテルのソリューションがカバーしている。取得した生データをそのまま送ると膨大な量になってしまうが、コントローラやゲートウェイが必要なデータだけを選別して送ることで、ネットワークやサーバ側の負担を抑える仕組みになっている。

インテル傘下のウインドリバーは、仮想化技術「Wind River Hypervisor」と「Wind River VxWorks(以下、VxWorks)」を使ったソリューションを別の場所で展示していた。

1つは、Wind River Hypervisorが稼働するCore i7プロセッサ搭載ハードウェアプラットフォーム上に、VxWorksと「Wind River Linux」のマルチOS環境を構築したワークロードコンソリデーションのデモだ。従来、複数の機器や機能で実現していたものを、1つのプラットフォームに集約することで、システムの複雑化を緩和し、運用コストの削減や物理的スペースの節約などを支援する。インテルは、これを産業システム向けに展開。「Intel Industrial Solutions System Consolidation(産業用ソリューション システム コンソリデーション)」シリーズとして、開発キットなどをOEM向けに提供する(関連記事:ADLINK、「Intel Intelligent Systems Alliance」のプレミアムメンバーに)。

ワークロードコンソリデーションのデモ。「Wind River VxWorks」で倒立振り子のモーターを制御しつつ、データを「Wind River Linux」に送って、リアルタイムにグラフィックス表示させるというもの

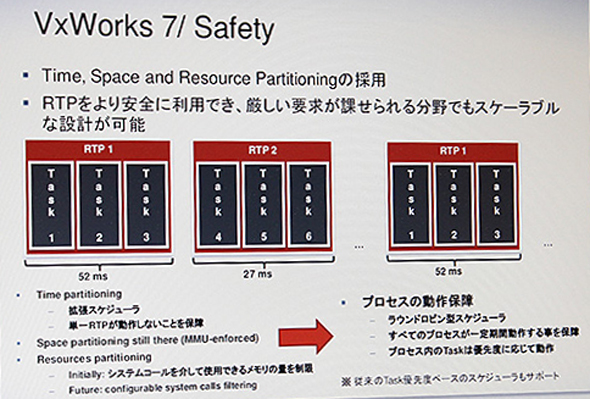

ワークロードコンソリデーションのデモ。「Wind River VxWorks」で倒立振り子のモーターを制御しつつ、データを「Wind River Linux」に送って、リアルタイムにグラフィックス表示させるというものもう1つは、VxWorksの新バージョン「Wind River VxWorks 7(以下、VxWorks 7)」の展示だ(関連記事:IoT時代のリアルタイムOS「VxWorks 7」誕生――モジュール性の高いアーキテクチャで再構築)。VxWorks 7からビルドシステムを刷新。LinuxのようにRPMを採用したことで、必要な機能をモジュール単位で入れられるようになった。「Wind River VxWorks 6」では600K〜1Mバイト程度のメモリサイズが必要であり、「『大きい』『大きい』と言われてきた」(説明員)が、VxWorks 7では必要に応じてパッケージをより小さくできる。さらに、セキュリティ面での強化も図られており、プログラム作成時に認証番号を入れておき、その番号があるものしか起動できないよう制御できるようになった。

また、大きく変更された点としては、「時間」「空間」「リソース」のパーティショニング機能が加わったことだ。従来、リアルタイムプロセスは平等に動かすだけだったが、VxWorks 7ではプロセスごとにプライオリティを付けることが可能で、例えば「1番のプロセスは落ちても構わないが、2番は落とさない」とった“切り分け”ができるようになったという。これにより、「Hypervisorのように仮想空間の上でVxWorksとLinuxが動くのではなく、VxWorksのユーザー空間の中でLinuxを動かすこともできる」と説明員。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク

常に混雑していたインテルのブース

常に混雑していたインテルのブース

「VxWorks 7」の特徴

「VxWorks 7」の特徴