デジタルデバッグにはなぜロジアナ? 仕組みと歴史:いまさら聞けないロジック・アナライザ入門(1)(1/2 ページ)

ロジック・アナライザの基礎解説講座がスタート。連載1回目は、ロジアナの基本的な仕組みを歴史とともに紹介する

実機の環境はシミュレーションのように理想的ではない。実機で発生しているイベントをリアルタイムに観測できるツールはロジック・アナライザ(ロジアナ)だけだ。本稿では、これからロジアナを使ってみようと考えている読者を対象に、ロジアナの測定原理から、実機デバッグで役に立つテクニックまで順に解説していく。(編集部)

はじめに

技術の進歩により、近年では高速で高機能なデジタル半導体が比較的容易に入手できるようになり、大規模で複雑なシステムが増えています。また、シミュレーション技術の発達により、ハードウェアおよびソフトウェアのバグの多くは設計段階で修正できるようになっています。

しかし、実機の環境はシミュレーションのように理想的ではありません。開発したハードウェアとソフトウェアを統合した際に、シミュレーションでは見つからなかった不具合が発生することもしばしばあります。多くの場合、まずはハードウェアとソフトウェアのどちらに問題があるのか見分ける必要があります。その際、CPUやFPGAの内部信号を観測するだけでなく、外付けのメモリや周辺回路の信号などとも相関を取って、システム全体の動作を検証する必要があります。

このような実機デバッグの必要性から、近年ロジック・アナライザが注目されています。実基板上の多数の信号をシステムに同期して取り込み、実機で発生しているイベントをリアルタイムに観測できるツールはロジック・アナライザだけだからです。

本連載では、これからロジック・アナライザを使ってみようとお考えの読者を対象に、ロジック・アナライザの測定原理から、実機デバッグで役に立つテクニックまで順番に解説していきたいと思います。連載1回目では、ロジック・アナライザの基本的な仕組みを歴史とともに解説します。

ロジック・アナライザとは

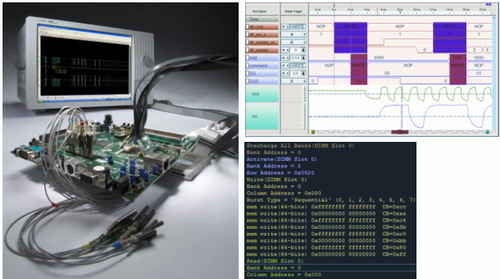

ロジック・アナライザ(図1)は、多数のロジック信号を同時に取り込み、解析/表示する測定器です。

ロジック信号は「0」または「1」の2つの値で表現されますが、これをそのまま人間が見て意味を理解するのは困難です。また16ビットや32ビットといった単位でデータを表現するため、信号線の数も16本や32本必要になります。システム全体の動作を確認するためには、数十〜数百の信号を同時に観測する必要があり、多数の入力チャネルを備えた測定器が必要になります。

ロジック・アナライザを使用することで、多数の信号線に同時にプロービングし、0と1のバイナリで表現されるデータを人間が理解しやすい形式に変換して表示することができます。これにより、システム上で発生しているさまざまなイベントを簡単に確認することができます(図2)。

ロジック・アナライザは、用途に応じて2種類の解析モードを切り替えて測定できます。1つはステート解析モード(同期クロックでのサンプリング機能)で、もう1つはタイミング解析モード(非同期クロックでのサンプリング機能)です。これら2つの機能を持っている理由は、ロジック・アナライザの歴史と大きく関係があります。まずはロジック・アナライザの歴史を振り返ってみましょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

- 1.5km離れた漁場をWi-Fi HaLowなどで可視化、海洋モニタリングの実証に成功

コーナーリンク

図1 ロジック・アナライザ

図1 ロジック・アナライザ 図2 ロジック・アナライザを使用したDDRメモリバスのデバッグイメージ

図2 ロジック・アナライザを使用したDDRメモリバスのデバッグイメージ