独創的なロジック記憶手法で違いを見せつけたActelはいかにして誕生したのか:プログラマブルロジック本紀(7)(2/3 ページ)

1988年後半に初の製品となるACT 1010/1020を発表

そのゲート数というか、ダイサイズあたりのゲート数というか、ゲート密度が2つ目の理由である。当時の製造技術ではあまり大規模な回路は実現できないから、実際Xilinxにしてもゲート数が増えたのは微細化したプロセスが利用できるようになってからである。そもそもロジックの記憶のためにLatchを多用している以上、1ビット分の記憶に最低でも6個ゲート密度が上がらないのはある意味宿命であった。対してAntifuseでは、1個のAntifuseで1ビット分の記憶ができるから、SRAMベースに比べればはるかにゲート密度を上げられることになる。このあたりが、ActelをAntifuseベースに走らせた最初の要因であろう。

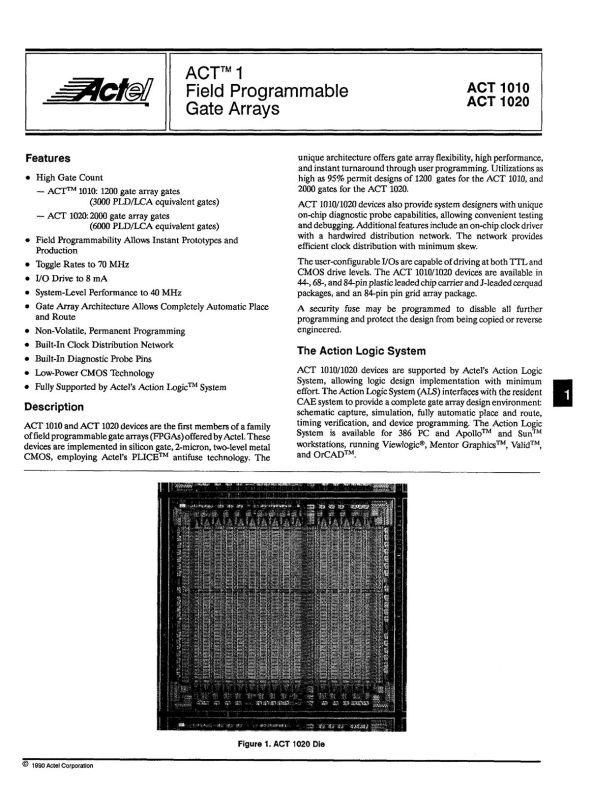

1988年後半、Actelは最初のアーキテクチャであるACT1に基づくACT 1010/1020を発表する(図1)。

図1 1990年4月版のACT Family Field Programmable Gate Array DATABOOKより。この世代はまだPLICEをベースに製造されていたことがDescriptionから確認できる[クリックで拡大]

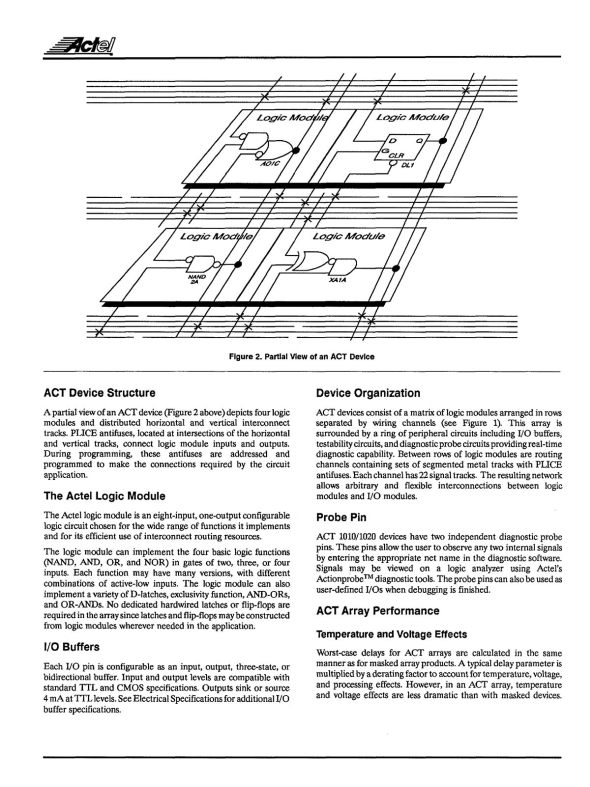

図1 1990年4月版のACT Family Field Programmable Gate Array DATABOOKより。この世代はまだPLICEをベースに製造されていたことがDescriptionから確認できる[クリックで拡大]2μmプロセスということで動作周波数はToggle Rateこそ70MHzながら実質的には40MHzと、そう高速とはいえない。ただ、1200ゲートのACT 1010でおおむねPLDの3000ゲート相当、2000ゲートのACT 1020で6000ゲート相当となっており、そこそこの規模になっているのが分かる。このACT1、基本的なアーキテクチャは“Sea-of-Gates”構成である。あまり一般的ではないし、Actel自身もこの用語は使っていないが、コンピュータアーキテクチャの研究ではちょくちょく出てくる用語である(例えばこの論文)。端的に言えばゲートを敷き詰めて、間を最小限の配線でつなぐ構造と思えばよい。実際にACT1の構造はこんな具合(図2)である。

個々のロジックモジュール同士が水平方向と垂直方向の配線で相互接続されるという構造であり、ロジックモジュールそのものも比較的シンプルであるというか、むしろシンプルさと実装密度を優先したという感じの実装である。

さてそんなACT 1010/1020を発売した1988年の売り上げは不明だが、発売初年度だから当然そう多くはなかったと思われる。ただ1989年に700万米ドルだった売り上げは、1990年には2100万米ドルに跳ね上がる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 急成長中の中国ヒューマノイド大手AgiBotの技術戦略

- 光通信入門事始め――古代の人々ののろしと同じように光で信号を送ってみよう

- 宇宙用途向け耐放射線FPGAが欧州の宇宙用部品規格の認定を取得

- AIスパコンやロボット活用で「稼げる農業」へ、農研機構と東京工科大が連携協定

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【前編】

- OKIエンジが北関東校正センターを設立「計測器校正は第三者校正が主流に」

- イチから全部作ってみよう(29)3つのノート整理法からたどるRDBMSの基礎知識

- IIJの法人モバイル契約数が350万回線に、マルチプロファイルSIM2.0の特許も取得

- IoTゲートウェイの課題はデータの欠損と変換、IIJ子会社が新コンセプトで解決へ

- デジタルツイン向けマルチLiDAR異常検知技術を開発

コーナーリンク