脱炭素社会実現のため化石燃料の価格を目指せ! コスモの合成燃料戦略:素材/化学インタビュー(3/3 ページ)

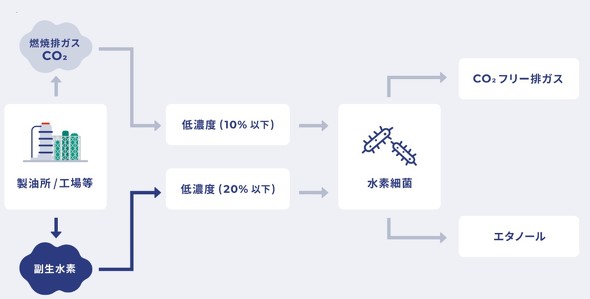

水素菌を用いたバイオエタノール生産法

CO2を再資源化した“e-エタノール”の製造技術は、CO2資源化研究所が開発した「UCDI 水素菌」を用いたバイオエタノール生産プロセスだ。UCDI 水素菌は、水素とCO2をエネルギー源に、1gが24時間後に16トン(t)に増殖するという特長を有す。この特長を生かして、UCDI 水素菌の天然株は非遺伝子組み換えの飼料やプロテインの原料に使える。

CO2資源化研究所では、増殖非依存型バイオプロセスに対応した遺伝子組み換え株のUCDI 水素菌も開発している。増殖非依存型バイオプロセスは、1gが24時間後に増殖する量を1tに抑制し、抑えられた分である約15tの増殖エネルギーで化学品(アミノ酸、有機酸、芳香族など)やバイオ燃料を生産する。

千代田氏は「当社では、遺伝子組み換え株のUCDI 水素菌を搭載したバイオリアクターを活用し、製油所で発生する低濃度CO2と低濃度水素を分離回収せずに不純物を含んだ状態で、バイオエタノールの原料とすることを検討している。これにより、バイオエタノール製造で必要な原料のコストを低減し、製品価格の低減を図る。このバイオリアクターの開発に当たって、CO2資源化研究所はエタノールと不純物への耐性を備えたUCDI 水素菌の開発を担当し、当社ではプロセスの検討を担っている」とコメントした。

さまざまな燃料製品が2030年に製品化

各技術の共通点に関して、松岡氏は製品価格を抑える取り組みに注力している点だという。その上で、「ガソリンスタンドでは一般的に、周囲のガソリンスタンドよりも少しでもガソリンの価格が高いと購入されない傾向にある。そういったシビアな業界にいるため、価格の大切さを認識している。顧客に手に入れやすい価格でエネルギーを安定供給するということを当社の使命としていることもあり、“高くても良い”とはいえない」と強調した。

COCR技術で生産した低コスト水素を用いて製造した合成燃料や、Cell Breakerを活用して食品加工残渣から抽出したバイオエタノールの製品化は2030年を予定している。遺伝子組み換え株のUCDI 水素菌を備えたバイオリアクターの技術開発も2030年に完了する見込みだ。

松岡氏は「同技術により得られたバイオエタノールの製品化は2030年代前半に行いたい。これらの技術により、合成燃料やバイオエタノールの事業を石油事業というコアビジネスを補助していくような存在とすることを目指す」と明かした。

関連記事

コスモの製油所デジタルプラント化 三現主義を解消する技術とは?

コスモの製油所デジタルプラント化 三現主義を解消する技術とは?

コスモエネルギーグループに、製油所のデジタルプラント化の背景や特徴、導入による大きな利点、今後の展開について聞いた。 大阪府のガソリンスタンドで市民から廃食用油を回収しSAF原料化

大阪府のガソリンスタンドで市民から廃食用油を回収しSAF原料化

コスモ石油は、日揮ホールディングス、レボインターナショナルなどと共同で、大阪府堺市に所在するコスモネットワークのサービスステーション(ガソリンスタンド)11拠点に、家庭から出る廃食用油を回収する専用ボックスを常設し、全国初となるSAF原料化を目的に市民回収の本格運用を2025年4月18日に開始すると発表した。 福島県で廃食用油を回収 国産SAFサプライチェーン構築の一環で

福島県で廃食用油を回収 国産SAFサプライチェーン構築の一環で

コスモ石油マーケティングは、北日本石油、ハジャイ、レボインターナショナルとともに、福島県会津地域において、商店街や地域の飲食店、キッチンカー事業者を中心に使用済み食用油(以下、廃食用油)の回収を2025年2月14日に開始した。 国産リン酸鉄リチウムイオン電池で安全な定置用電源を、新製品で攻勢

国産リン酸鉄リチウムイオン電池で安全な定置用電源を、新製品で攻勢

リン酸鉄リチウムイオン電池を開発、生産するエリーパワーは、マンションや工場、倉庫、事務所など大型施設に設置する産業用蓄電池の新製品「Power Storager GX」に関する説明会を開催した。 フィルム型ペロブスカイト太陽電池の垂直曲面設備への施工方法などを実証実験

フィルム型ペロブスカイト太陽電池の垂直曲面設備への施工方法などを実証実験

コスモ石油、積水化学工業、朝日エティックの3社は、フィルム型ペロブスカイト太陽電池をサービスステーションの屋根と事業所のタンク壁面に設置するための共同実証実験を、コスモ石油中央研究所(埼玉県幸手市)と朝日エティック東京工場(埼玉県加須市)で2024年7月18日から開始した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク

コスモエネルギーホールディングス 新エネルギー事業統括部 事業戦略グループ 担当グループ長の千代田範人氏

コスモエネルギーホールディングス 新エネルギー事業統括部 事業戦略グループ 担当グループ長の千代田範人氏