検証で見えた「AirShaper」の真価 CFDの民主化は信頼性と拡張性から:AirShaperとは? その実力を拝見(3)(2/4 ページ)

筆者の解析ケース:eVTOLの主翼に使用している翼のシミュレーション

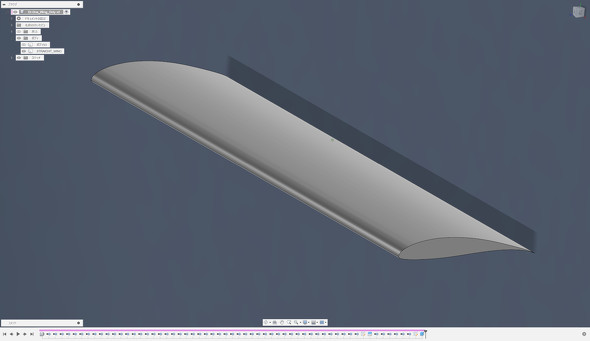

筆者もあらためて、翼のシミュレーションを行ってみました。対象としたのは、筆者が関わったeVTOLの主翼に使用している翼形です。使用した翼は「Fx67」という種類で、軽飛行機というよりもグライダーに用いられるタイプです。低速領域で高揚力が必要とされる場合によく使用されます。

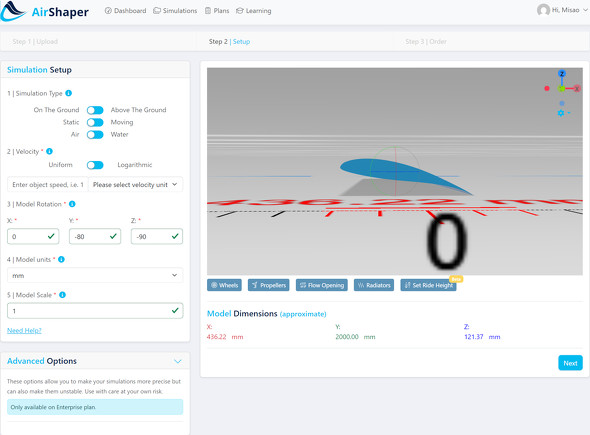

今回は、エンジンを備えた軽飛行機の速度を想定し、時速180km(約100ノット弱)でシミュレーションを実施しました。迎え角は10度と、比較的大きめの値を設定しています。

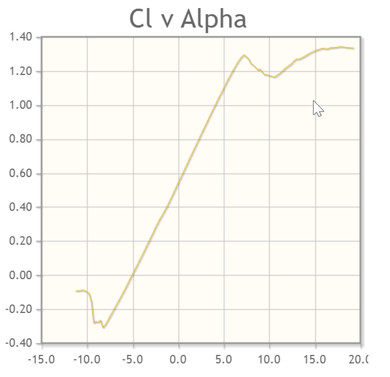

その結果、シミュレーションで求められたCL(揚力係数)は1.458でした。グラフと比較してみると、レイノルズ数1,000,000(100万)の場合のプロットでは既に失速領域に入り、ピークから値が落ちてきているようです。ただし、直線を延長した場合の値とはほぼ同様の傾向を示していると考えられます。迎え角をもう少し低く設定すれば、グラフともほぼ一致する値になる可能性があります。

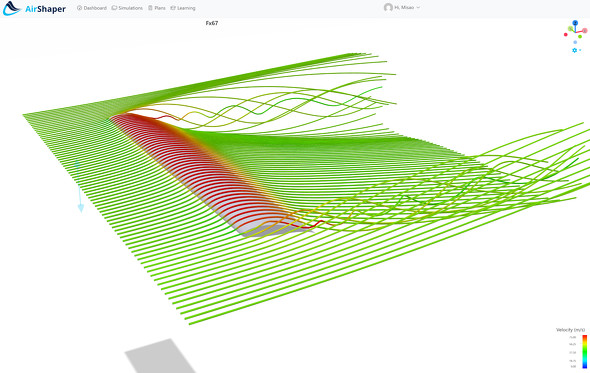

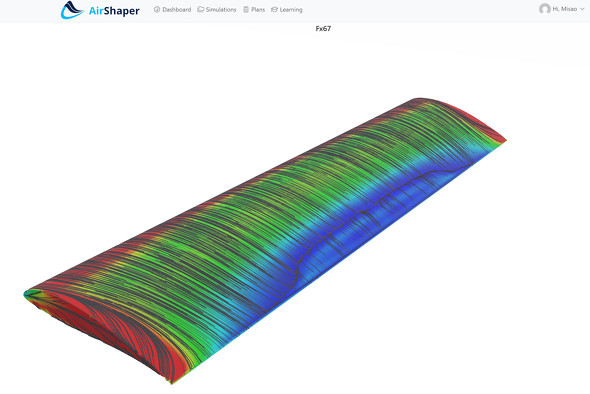

ちなみに、数値の話ではなくビジュアルの話になりますが、翼の両端から流れが渦のようになっているのが確認できます。これは「Wing Tip Vortex」と呼ばれ、翼端に発生することで知られています。非常に危険な渦であり、小型機が大型機の渦に巻き込まれるとひとたまりもありません。筆者も昔、旅客機が発着する空港で、大型旅客機の後ろからセスナ172型機などで着陸する際に、管制官から「注意してアプローチするように」と指示を受けたことを思い出しました。

これまでに何度も翼のシミュレーションを流してきましたが、これほど分かりやすく渦が表現されたことはなかったので興味深く感じます。図5に示すSurface Frictionのプロットでも、翼端で流れが外側に向かっている様子が確認できます。

今回の解析は極めてざっくりとした計算でしたが、その手順はシンプルで、CADモデルから翼のみを取り出して編集し、STL形式でエクスポートした上で、向きや角度を意図した状態に設定し、流速を与えて実行するだけです。とにかく手軽であり、この程度であれば片手間でも計算できそうだと感じました。

これは、第2回で触れた適応型メッシュ細分化(AMR)や自動収束検出といった自動化技術が、単に計算を回すためのものではなく、物理現象を正確に捉えるために機能していることを裏付けているといえるでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- Subaru of America、3Dプリンタ用高速ヘッド導入でツール開発時間を50%以上短縮

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう