鉄鋼材料の製造プロセス:鉄鋼材料の基礎知識(4)(3/3 ページ)

圧延(あつえん)

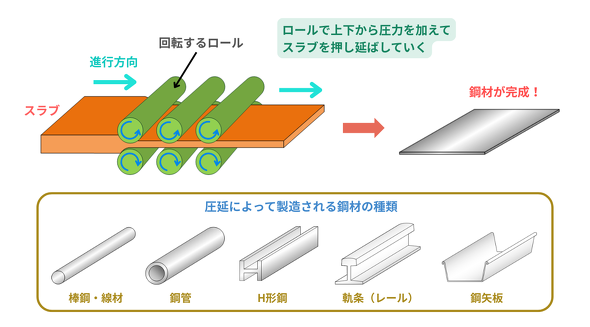

「圧延」は、圧延機を用いてスラブを最終形状に成形する工程です。連続鋳造によって作られたスラブを加熱炉で加熱し、圧延機に通していきます。スラブはロールによって上下から圧力が加えられ、塑性変形します。これを数回繰り返すと、スラブが薄く押し延ばされていき、板状の鋼材である「鋼板(こうはん)」ができます。鋼板を室温でさらに圧延していくと、1mm以下の厚さにまで薄くした「薄鋼板」ができます。圧延は鋼をただ成形するだけでなく、内部に歪を与えて結晶粒を微細化し、鋼を強化する役割もあります。

圧延で製造可能なものは、鋼板だけではありません。溝が付いたロールを用いることで、棒鋼、H形鋼、レールなどを製造できます。さらには継ぎ目なし鋼管(シームレスパイプ)も作ることが可能です。一般的なパイプは鋼板を曲げて作られますが、側面に継ぎ目が生じ、耐久性が落ちる原因となります。シームレスパイプは継ぎ目がないため耐久性が高く、高い信頼性が求められる場面で用いられています。

近年は、圧延と熱処理を組み合わせたプロセスが主流になっています。圧延機の延長線上に熱処理設備を配置し、熱間で圧延した鋼材を直ちに冷却して強化できるようになっています。加熱温度や冷却速度のわずかな違いが鋼材の強度/靭性に影響するため、これらは正確にコントロールされます。これによって鋼材の組織を作り込み、優れた材質の鋼板を作っていきます。高張力鋼板(ハイテン)と呼ばれる高級鋼板は、この技術を駆使して作られています。この分野でも、日本は世界に誇れる高い技術力を有しています。

電炉法について

冒頭でも述べたように、近年は電炉法による製鉄が注目されています。電炉法とは、「電気炉(でんきろ)」と呼ばれる設備を用いて鉄を作る方法のことです。原料には鉄鉱石ではなく、「鉄スクラップ」が用いられます。鉄スクラップとは、鉄建造物の解体現場や、金属加工工場などから発生した鉄の廃材のことです。日本では年間約4000万トンもの鉄スクラップが発生しているとされますが、電炉法はその鉄スクラップを資源として有効活用し、新しい鉄製品によみがえらせる製鉄法となります。鉄は何度でも溶かし直して再生できる金属であるため、このような製鉄法が可能となっています。

電炉法による製造プロセス

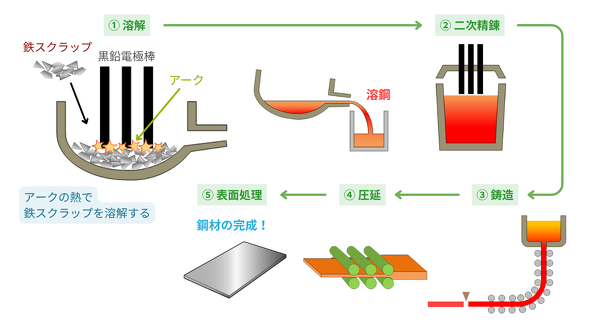

電炉法の主要設備である電気炉は、大きな鍋の形をしています。鍋の上部には、太い黒鉛の電極棒が付いています。電気炉内に鉄スクラップを入れ、鉄スクラップに電極棒を接触させて通電すると、鉄スクラップと電極棒の間でアークが発生します。このアークから発せられる強烈な熱によって鉄スクラップを溶かし、鉄を取り出していきます。電気炉では、大型のものでは1度に200トンもの鉄を生産できます。

鉄スクラップが完全に溶けると「溶鋼」ができますが、溶鋼には多くの炭素やリン、硫黄などの不純物が混ざっています。そのため、続けて電気炉内で溶鋼を精錬していきます。ここで行われる精錬は、溶鋼に酸素を吹き込んで炭素やリンなどを除去する「酸化精錬」と、還元剤を添加して硫黄や酸素などを除去する「還元精錬」です。

この精錬だけでは不純物の除去が不十分であるため、さらに「真空脱ガス処理」や「取鍋精錬」などの二次精錬を行っていきます。必要に応じ、合金元素を添加して成分を調整していきます。以上の工程が「製鋼」と呼ばれる工程であり、鉄鉱石の還元処理を伴う高炉法と比べるとプロセスは短縮されます。製鋼完了後は溶鋼を鋳造して冷やし固め、さらに圧延機で圧延して鋼材が完成します。

電炉法が注目されている理由

現在の日本では、鉄鋼生産量に占める高炉法生産の割合が約75%で、電炉法生産の割合が約25%となっています。電炉法生産の割合が圧倒的に低い状況ですが、地球環境に優しいという理由で、近年は電炉が注目されています。では、電炉法がどうして地球環境に優しいのかを説明します。

まず、電炉法は鉄のリサイクルを兼ねている点です。原料に鉄スクラップを使用することで、鉄の廃材を無駄にすることなく製品に変え、資源循環システムを成立させています。一方、高炉法で使用される原料(鉄鉱石)は、地球の地下から採掘されている天然資源です。しかも日本ではその資源が採れないため、エネルギーとコストをかけて海外から輸入しなければなりません。このことから、電炉法はとてもエコな製鉄法と言えます。

もう1つは、電炉法はCO2排出量が少ない点です。製鉄にコークスの燃焼を伴う高炉法では多くのCO2が排出されますが、電炉法では電気エネルギーだけで製鉄を行うため、あまりCO2が発生しません。電炉法におけるCO2排出量は、高炉法の約4分の1となっています。このように、地球環境に対する負荷は電炉法の方が圧倒的に低くなっています。そのようなことから、日本では高炉を廃止し、電炉を新設する動きが進んでいます。

電炉法のデメリット

電炉法は地球環境に優しいというメリットがありますが、一方でデメリットもあります。それは、電炉法で作られた鉄には不純物が多いことです。不純物は鉄スクラップに由来するものであり、一部の不純物元素(ニッケル[Ni]、モリブデン[Mo]、タングステン[W]、銅[Cu]、スズ[Sn]など)はトランプエレメントと呼ばれ、精錬しても取り除くことができません。

そしてこれらの元素は、鋼材を脆化(ぜいか)させる要因となってしまいます。そのため、電炉法で製造された鋼材は土木や建築用などの一般用途に限られています。自動車に用いられるような高級鋼板は、電炉法で製造することは困難とされています。しかし現在、電炉法で高級鋼板を製造する開発もなされており、今後の技術向上が期待されています。

以上、鉄鋼材料の製造プロセスについて説明しました。鋼材が作られる過程や、成分の調整方法などについてご理解いただけたなら幸いです。次回は、鋼の高純度化/高清浄化技術について説明します。(次回へ続く)

筆者紹介

ひろ/ものづくりの解説書

鉄鋼品メーカーに勤務するものづくりエンジニア。入社以来、大型鉄鋼品の技術開発、品質保証、生産管理等の業務に携わってきた。自身が運営するWebサイト「ものづくりの解説書」では、ものづくり業界の魅力を発信する記事や技術解説記事などを公開している。

参考文献:

[1]新日本製鉄、鉄と鉄鋼がわかる本、日本実業出版社、2004年

[2]PRパンフレット「鉄ができるまで」、日本鉄鋼連盟

関連記事

鉄鋼材料が使われる理由

鉄鋼材料が使われる理由

今なお工業材料の中心的な存在であり、幅広い用途で利用されている「鉄鋼材料」について一から解説する本連載。第1回は、鉄鋼材料が使われる理由について説明する。 そもそも鉄ってどんな金属?

そもそも鉄ってどんな金属?

今なお工業材料の中心的な存在であり、幅広い用途で利用されている「鉄鋼材料」について一から解説する本連載。第2回は、鉄の基本的な性質について説明する。 鉄鋼材料の種類と成分

鉄鋼材料の種類と成分

今なお工業材料の中心的な存在であり、幅広い用途で利用されている「鉄鋼材料」について一から解説する本連載。第3回は、鉄鋼材料の種類と成分について説明する。 LFP電池の正極材で使えるランクセスの酸化鉄とリン酸鉄の強みとは?

LFP電池の正極材で使えるランクセスの酸化鉄とリン酸鉄の強みとは?

ランクセスは、東京都内で「リン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーソリューションに関するメディアラウンドテーブル」を開催し、電池向けの酸化鉄「バイオキサイド」や開発中のリン酸鉄について紹介した。 伊藤忠が低炭素還元鉄の供給網構築に向けた協業の覚書を締結

伊藤忠が低炭素還元鉄の供給網構築に向けた協業の覚書を締結

伊藤忠商事は、JFEスチール、Emirates Steel Arkan、Abu Dhabi Ports Groupと、低炭素還元鉄の供給網構築に向けた協業に関する覚書を締結した。2025年10月から低炭素還元鉄の生産を開始し、アジア市場に供給する計画だ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- AGCが減収増益、化学品などが不調もモビリティー向け製品が国内で好調

コーナーリンク