EV向けワイヤレス給電の現在地と普及に向けた課題:和田憲一郎の電動化新時代!(57)(1/3 ページ)

2011年の東京モーターショーで多くの自動車メーカーが取り組みを発表したEV向けワイヤレス給電。それから約15年が経過したが、ニュースで取り上げられることはあっても実用化は進んでいない。このEV向けワイヤレス給電の現在地と普及に向けた課題について2人の専門家に聞いた。

EV(電気自動車)向けのワイヤレス給電や走行中ワイヤレス給電については、ニュースで取り上げられることが多いが、現時点で実用化はされていない。では、現在の開発状況はどうなのか、また普及に向けた課題はどのような点にあるのだろうか。そこで、ワイヤレス給電に関する2人の専門家にインタビューを行った。東京理科大学 創域理工学部 電気電子情報工学科 教授(EVワイヤレス給電協議会 会長)の堀洋一氏と、自動車技術会 ワイヤレス給電システム技術部門委員会 幹事の横井行雄氏である。

EV向けワイヤレス給電の現在地

和田憲一郎氏(以下、和田氏) 最初に、ワイヤレス給電と走行中ワイヤレス給電について、どちらか混乱する可能性があるので話を分けておきたい。専門家はそれぞれどのように分類しているのか。

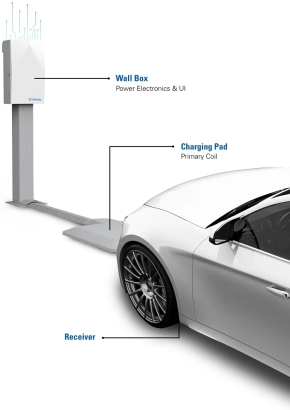

堀氏 われわれは、停車中のワイヤレス給電はSWPT(Static Wireless Power Transfer)、走行中ワイヤレス給電はDWPT(Dynamic Wireless Power Transfer)と表記して分類している。今回はこの表記に基づいて説明したい。

和田氏 では、SWPTとDWPTの現在地についてどのように見ているのか教えてほしい。

横井氏 現在地を考える前に、出発点はどこかということを確認しておきたい。2011年10月の東京モーターショーで、三菱自動車、トヨタ自動車、GM(General Motors)、ヤマハ発動機などがこぞって取り組みを発表した。しかしその後、2017年に総務省の省令改正が行われたものの、国内各社は国際標準化の未整備を理由に型式指定を1社も申請しなかった。

なぜ、SWPTやDWPTが伸展しなかったのかと言えば、主に2つの理由がある。

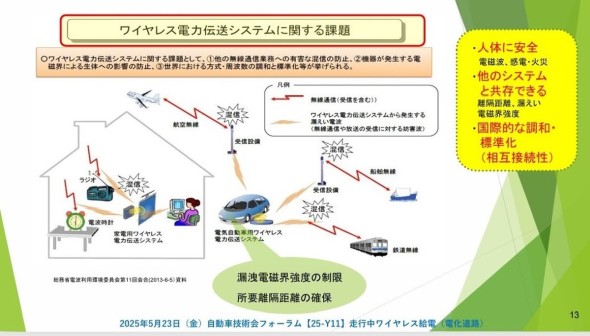

1つは、後ほども説明するが、SWPTの国際標準化が2011年から始まったが各国の合意の形成に手間取っていた。このため、多くの関係者が様子見していたのではないか。もう1つは、当時、米国のクアルコム(Qualcomm)と同じく米国のワイトリシティ(WiTricity)が規格争いで激しく対立していた事実を挙げておきたい。両社はコイル給電技術でも違いがあり、どちらが優勢となるのか多くの関係者は注目していた。その後、2019年2月にクアルコムが、保有技術、技術のライセンス権、1500件超の特許などをワイトリシティに移管することが公表され、ようやく2024年春になってSWPTのIEC 61980-1/-2/-3がIS(国際標準)として出そろい決着をみた。方向性がはっきりしたことで、SWPTの乗用(Light Duty)EV向けの国際標準化が一気に収束したのではないか。

堀氏 SWPT、DWPTとも、今後2〜3年で状況が大きく変わってくると考える。2024年に「EVワイヤレス給電協議会(WEV:Wireless EV Alliance)」を設立したが、現在は110の企業と自治体が参加している。2025年4月にはトヨタ自動車も参加を表明した。このように、多くの企業や自治体が参加してきたことで自動車業界全体のSWPTやDWPTに対する意識が再び高まっていることを感じている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク