なぜ紙やExcelの管理がなくならないのか その構造と克服へのステップ:設備保全DXの現状と課題(3)(1/2 ページ)

本連載では設備保全業務のデジタル化が生む効用と、現場で直面しがちな課題などを基礎から分かりやすく解説していきます。今回は、いまだに紙やExcelによる管理が行われている構造を深掘りし、それらを解消するための具体的なステップを紹介します。

第2回の記事「詳しい先輩はいなくなる デジタル技術伝承に向けたアプローチとは」では、技術伝承のためのデジタル化を下記の通り整理しました。

- 技術伝承のための技術的な明文化は不十分であり、それらを引き継ぐための十分な時間の確保も難しい状況

- デジタル活用によって、暗黙知の技術伝承問題の全てを直接解決できると考えるのではなく、技術伝承のための重要な時間を捻出する手段として活用するのも1つの選択肢である

- 日常業務のデジタル記録は、「標準化」を常に意識した運用が重要であり、あとで取り出すことができる構造が必要となる

また、第1回の記事「設備保全DXの“タイムリミット”が迫る 今こそ業務デジタル化推進を」の中で、現場業務の情報管理手法についても少し触れており、従来の紙やExcelのみでの管理が、今なお根強く利用されている現状が明らかになっています。これほど多くの企業で紙やExcelが使われ続ける背景には、いくつかの理由が考えられます。

・長年にわたる業務プロセスのルールや、従業員の習熟度が影響しているため、新たなやり方への変化に対する心理的な抵抗がある

・初期投資やシステム導入に伴うコストおよびITリテラシーの不足が中小企業を中心に影響し、従来のツールに固執する傾向が見られる

・紙やExcelはすぐに記録する媒体として手軽であり、エビデンスとしての信頼性があると捉える声も根強い

企業規模別に見るデジタルツールの導入進捗

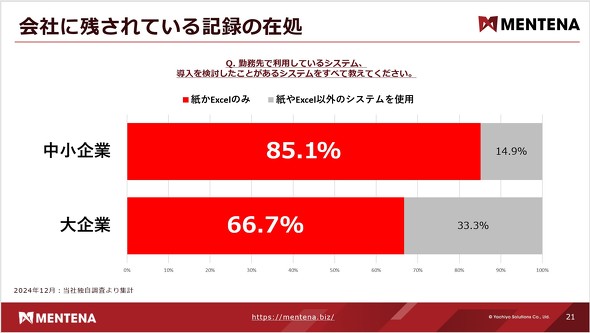

設備情報の記録と保管の手段について、もう少し深掘りしてみます。企業規模別に集計結果を分けたものが下記のグラフです。企業規模によって、デジタル化の進捗やデジタルツールの導入状況に差異があります。

大企業の場合

大企業では、専門の予算/IT人材/DX推進部門を有していることが多いため、デジタルツールの導入率は中小企業と比べると高い傾向があります。一部の企業では最新のクラウドサービスやIoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)を利用した業務改革が進んでいる事例も見受けられます。しかし製造業における大企業でさえも、その3分の2はいまだに紙やExcelでの管理をしているという事実が確認できます。

中小企業の場合

中小企業は大企業と比較して経営資源が限られるため、ITツールの導入は「必要性は感じているが、実際の投資や運用が難しい」という現状が見られます。現場の従業員は日々の業務で忙殺されており、従来使用してきた紙やExcelに頼る傾向が強いと解釈できます。

そもそもDXに取り組む「意思」が少ない現状

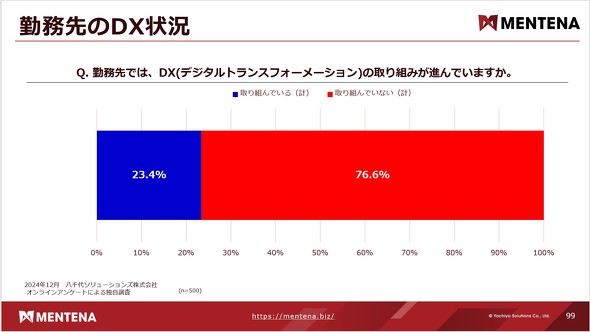

今日では、経営戦略やIR方針において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みを宣言する企業も散見されます。しかし、本当にDXに取り組むことができているのでしょうか。弊社の独自調査によると、DXの取り組みも少なく、成果も限定的である、と言わざるを得ない状況が見られます。

このグラフの「取り組んでいる」と回答した23.4%のうち、「一定の成果が出ている」と認識している回答者はさらに少なくなります。取り組んではいるがまだ成果が出ていない企業、取り組むために検討を続けている企業、計画をしたが見送った企業など、その実態は企業によってさまざまです。

少なくとも、何としてでもDXを完遂し、成功させるんだという強い意思を持つ企業は、まだ少ないと言わざるを得ません。そして、一元管理の難しい紙やExcelでの記録が多数を占めており、いざ取り組みを始めようとしても、基礎環境の構築から着手しなければならないように見受けられます。

紙やExcelから脱却できない、過去の遺産と現行業務

経済産業省が公開した「2025年の崖」に向けた対策のうち、廃棄すべき情報資産を決定し、廃棄することが重要であるとの指摘があります。しかし、実際の現場ではそれを簡単に受け入れることができず、従来のやり方を続けざるを得ないことがよくあります。

例えば、過去の記録が膨大すぎて、どこからどこまでをデータ化する必要があるのか、そのデータ構造をどのように設計したら良いのか、どんどん忙しくなっている現行業務のどこで時間を捻出できるのか、などです。

製造業の企業と設備管理や設備保全に関して商談をすると、その過去の膨大な記録の山に圧倒されることがたくさんあります。さらには大量の段ボールの山、読めない文字、シンプルすぎて意図が理解できない記録が入り交じることで事態をさらに複雑にしてしまっています。

その結果、DXへの理解と危機感を持つ貴重な人材がいても、実行に移すことができない状況もよく見られます。データの構造設計、過去の膨大な記録のデータ化、新たな業務プロセスのマニュアル作成と現場作業員への導入展開などを考えると、推進者一人の空き時間ではとても実現できません。

「もう少し時間に余裕ができたら検討します」と先送りにしつつも、管理する設備の数は増え続ける一方で、人手は減り続け、さらに余裕がなくなっていきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 1.1秒に1個のブレーカー、4万の品番 パナソニック電気の見張り番のモノづくり

- 「ロボットが主役になる必要はない」ヒト型ロボット国内パイオニアの哲学と挑戦

- 工場を“ひらく”イトーキの共創拠点始動、新ワークチェア「SHIGA」開発秘話

- ヤマ発は2026年の関税影響額が3倍に、コスト構造改革で米国事業立て直し急ぐ

- ドイツの生産拠点に訓練施設開設、DMG森精機が人材育成を強化

- “熟練作業者の目”を再現 中堅製造業向けの状況認識AI「メニナルAI」とは何か

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 「今後数年は伸びる」ソディックはデータセンター関連好調、発電関連で大型機も

- ベトナムに新たな金属加工拠点、単品から中ロットまで対応

コーナーリンク