MLCC強誘電体界面の電荷分布直接観察に成功 理解と性能向上を加速:研究開発の最前線(1/2 ページ)

東京大学の研究グループらは、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業「ERATO」において、強誘電体ドメイン界面における電荷分布の直接観察に成功した。

科学技術振興機構(JST)は2025年6月16日、戦略的創造研究推進事業「ERATO」において、東京大学 大学院工学系研究科 附属 総合研究機構 講師の関岳人氏、助教の遠山慧子氏、大学院生の高(正確にははしご高)本昌弥氏(現在は村田製作所に所属)、機構長/教授の柴田直哉氏、東京大学 特別教授の幾原雄一氏らの研究グループが、強誘電体ドメイン界面における電荷分布の直接観察に成功したと発表した。

ドメイン界面の電荷状態に関する研究の糸口はtDPC法

積層セラミックコンデンサー(MLCC)は、モバイル機器やIoT(モノのインターネット)機器において「一時的な電荷の蓄積と放出」「直流電流を通過させず交流電流は通す」「信号や電源に含まれるノイズの吸収」といった機能を持つ電子部品だ。

今後、電子機器の高度化や自動運転システム、医療機器、宇宙機器などの開発を進めていくためには、MLCCのさらなる小型化、大容量化、高信頼性化が必須の技術課題となっている。

MLCCは、多数の強誘電体層と内部電極が交互に積層した構造を持っており、その性能は強誘電体の誘電率と電極間の距離に強く依存する。強誘電体内部では原子の並び方により自然に電荷の偏りが生じることで正電荷と負電荷が対となる分極が形成される。加えて、ドメインと呼ばれる分極方向がそろった領域とその界面であるドメイン界面が無数に存在しており、電圧印加時のドメイン界面の移動現象や電気伝導がMLCCの安定性や信頼性に大きな影響を及ぼすと考えられている。

ドメイン界面は分極方向が異なるドメインの界面であるため、界面に余分な電荷がたまるとされている。この電荷は分極電荷と呼ばれ、界面上に存在する。しかし、この分極電荷はエネルギー的に不安定であるため、反対の符号の電荷(補償電荷)が集まることによって電気的に安定化すると考えられている。

このような界面での電荷状態(電荷のたまり方)は、外部から電圧を印加することによってドメイン界面がどう動くかを決めるため、実際のMLCCの動作とも密接に関連している。つまり、このドメイン界面に形成されたナノメートルスケールの電荷状態を解明することは、強誘電体デバイスの動作特性を理解するために重要だ。

しかしながら、ナノメートルスケールの局所界面における詳細な電荷状態を直接計測することは、技術的手法が確立しておらず困難で、ドメイン界面の電荷状態に関する研究は主に理論的なアプローチにとどまっていた。

一方、近年は走査透過電子顕微鏡(STEM:Scanning Transmission Electron Microscopy)を用いた微分位相コントラスト(DPC)法による電場/電荷観察手法が大きく発展した。今回の研究グループは、結晶界面の電場/電荷を定量的に観察する傾斜スキャン平均DPC(tDPC)法を開発し、半導体ヘテロ接合の2次元電子ガスや固体電解質粒界のスペースチャージ層を定量観察することが可能になってきた。

これを受け、同手法を用いた強誘電体ドメイン界面の電荷分布を定量的かつ高空間分解能で可視化する技術の開発が期待されていた。

界面と分極方向の関係に応じて分極電荷が存在

そこで今回の研究グループは、強誘電体結晶であるタンタル酸リチウムをモデル材料として、tDPC法を用いてドメイン界面の電荷分布の直接観察に挑戦した。

観察にはtDPC法を行うための独自システムと、超高速/高感度分割型検出器を搭載した原子分解能磁場フリー電子顕微鏡(MARS:Magnetic field-free Atomic Resolution STEM)を使用した。

さらに、超高感度原子構造観察手法である最適明視野法(OBF:Optimum Bright Field)を活用し、ドメイン界面近傍のピコ(1兆分の1)メートルオーダーの原子変位を計測し、界面近傍の分極量を決めた。

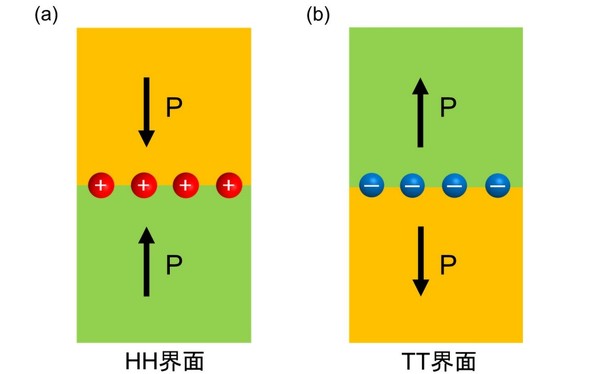

これらの結果を組み合わせることにより、ドメイン界面の詳細な電荷分布状態を解明した。図1に示す強誘電体ドメイン界面の模式図において、(a)は分極P方向が互いに向かい合う方向の界面であり、head-to-head(HH)界面と呼ばれる。(b)は分極P方向が互いに背中合わせの方向の界面であり、tail-tail(TT)界面と呼称される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

コーナーリンク