ADRAS-Jが切り開くデブリ除去への道、フルレンジ非協力RPO技術を実証:宇宙開発(1/3 ページ)

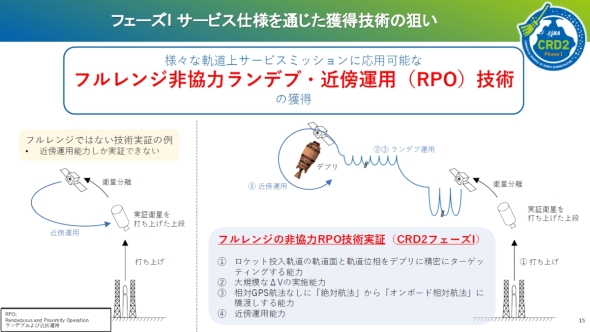

JAXAとアストロスケールが商業デブリ除去実証(CRD2)プロジェクトのフェーズI「ADRAS-Jミッション」の成果を発表。同ミッションの目標である「フルレンジ非協力RPO(ランデブー、近傍運用)技術の実証」を達成しており、今後は2027年度の衛星打ち上げを予定しているデブリ除去を行うフェーズIIの準備を進めていくという。

JAXA(宇宙航空研究開発機構)とアストロスケールは2025年2月26日、東京都内で会見を開き、商業デブリ除去実証(CRD2)プロジェクトのフェーズI「ADRAS-Jミッション」の成果を発表した。同ミッションの目標である「フルレンジ非協力RPO(ランデブー、近傍運用)技術の実証」を達成しており、今後は2027年度の衛星打ち上げを予定しているデブリ除去を行うフェーズIIの準備を進めていくという。

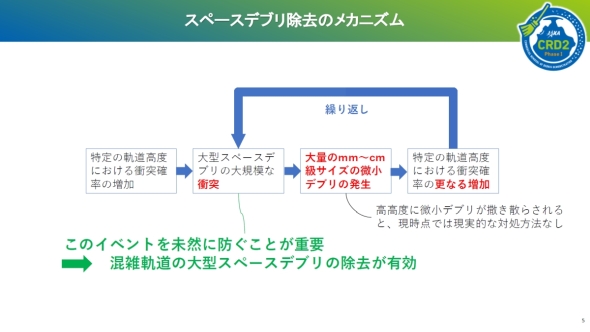

現在、宇宙軌道には大きさ1mm以上のデブリが推計で1億個以上あるといわれている。SpaceXの「Starlink」に代表される低軌道衛星通信サービスなどによって、今後は多数の小型衛星で構成されるメガコンステレーションが増えていくことから、デブリは加速度的に増加するとみられている。JAXA 研究開発部門 商業デブリ除去実証チーム長の山元透氏は「デブリの増加によって宇宙利用の持続性に問題が出ている。JAXAとしても、宇宙空間の状況把握や宇宙利用に関する国際標準作りへの貢献などで取り組みを進めてきたが、実際にデブリの脅威/リスクに対処するための研究開発も行っている。CRD2(Commercial Removal of Debris Demonstration)は、そのためのプロジェクトだ」と語る。

デブリのほとんどはmm〜cmサイズの微小デブリであり、これらを回収したり排除したりすることは現実的には難しい。これらの微小デブリは、宇宙軌道に残されたロケットの一部や寿命を終えた衛星などの大型デブリが大規模な衝突を起こして、破片がまき散らされることで発生している。「デブリの増加を抑制するには、混雑軌道にある大型デブリを排除することで、微小デブリの発生原因となる大規模な衝突を未然に防ぐことが重要だ」(山元氏)という。

CRD2が目指す積極的デブリ除去における課題となっているのが非協力的ターゲットにランデブーするための技術である。JAXAでは、1998年の「ETS-VII」や、2009年からISS(国際宇宙ステーション)に補給を行ってきた「HTV」などによって、協力的ターゲットへのランデブーやドッキングを行ってきた実績がある。これら協力的ターゲットは、姿勢制御機能、通信機能、GPS受信機、画像処理用マーカー、レーザー用リフレクター、ドッキングメカなどを全て備えている。一方、デブリ除去の対象となる非協力的ターゲットは、これらが全てないため「ランデブーすることさえも極めてハードルが高い」(山元氏)。

困難な技術課題への対応が求められるCRD2は、JAXA内の3つの潮流が合流することで成立した背景がある、1つ目の潮流は、ETS-VIIの次の技術開発テーマとして挙がった「非協力的ターゲットへのランデブー技術」の研究であり、これは2000年ごろに始まっている。2つ目は、2010年ごろから始まったスペースデブリ研究における「混雑軌道から大型デブリを除去する」ことによる積極的デブリ除去(ADR)の有効性についての議論だ。

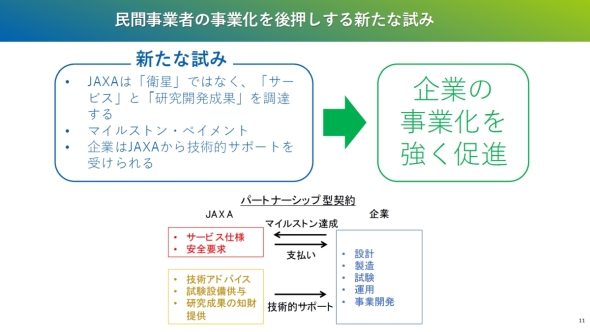

そして3つ目は、NASA(米国航空宇宙局)のCOTS(商業軌道輸送サービス)をモデルとする「事業者の事業化を後押しする制度設計」の議論だ。SpaceXの事業化を支援したCOTSは大きな成功を達成しており、JAXAでは2018年ごろから、ADRが「民間事業者の事業化を後押しする技術実証ミッション」を実行する新しい取り組みを行う初期の舞台として好適という評価がなされていた。山元氏は「このように技術、利用、進め方という3つが合流することでプロジェクトが立ち上がった」と述べる。

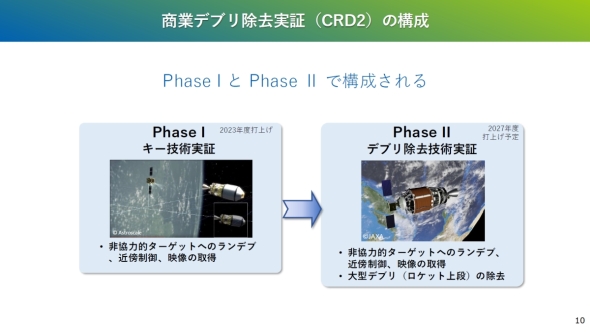

技術難易度の高いCRD2は2つのフェーズから構成されている。フェーズ1では、非協力的ターゲットへのランデブー、近傍制御、映像の取得によってキー技術を実証し、フェーズ2では、フェーズ1の成果に基づいて非協力的ターゲットへのランデブー、近傍制御、映像の取得を行ってから、実際に大型デブリ除去の技術実証を行う。

先述した通り、CRD2は民間事業者の事業化を後押しする技術実証ミッションであるため、JAXAは宇宙機の設計や開発、運用などは行わず、ミッションの目標となるサービス仕様や安全要求の策定と、ミッションの遂行を支援する技術的サポートの提供を担当した。ミッションを遂行する民間事業者として選ばれたのがアストロスケールである。

CRD2のターゲットとなるデブリとしては、2009年に「GOSAT」の打ち上げに使用されたH2Aロケットの上段(SSC:33500)が選ばれた。全長約11m、直径約4m、重量約3トンという大型デブリで、軌道高度は約600kmと技術実証の実施におけるさらなるデブリ発生リスクも考慮している。

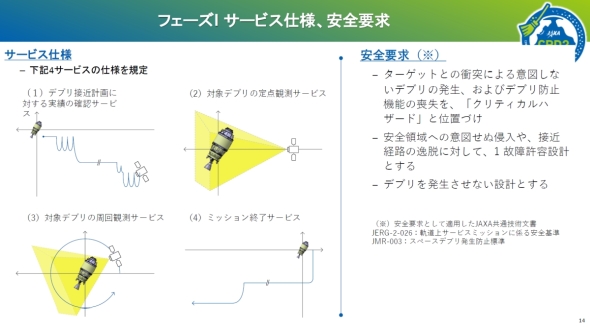

JAXAは「デブリ接近計画に対する実績の確認サービス」「対象デブリの定点観測サービス」「対象デブリの周回観測サービス」「ミッション終了サービス」という4つのサービス仕様を策定した。これらのサービス仕様を通じて獲得を目指したのが、冒頭に挙げたフルレンジ非協力RPO技術である。山元氏は「これまでの技術実証では近傍運用を行った事例はあるが、衛星打ち上げからランデブー運用、そして近傍運用までをカバーし、さまざまな軌道上サービスミッションに応用可能なフルレンジの技術実証はできていなかった」と説明する。

そして、フェーズ1に当たるADRAS-Jのミッションは、2024年2月18日に衛星打ち上げを行ってから、2024年12月には全てのミッションを終了してターゲットデブリのある特定軌道から離脱している。JAXAの策定した4つのサービス仕様を民間事業者でアストロスケールが達成することで目標は全て達成できたことになる。

デブリ除去の技術実証を行うフェーズ2についても、2024年4月に民間事業者としてアストロスケールを選定しており、2024年9月にはJAXAがプロジェクトチームを発足させている。デブリ除去を行う衛星である「ADRAS-J2」の打ち上げは2027年度内を予定している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

コーナーリンク