ADRAS-Jが切り開くデブリ除去への道、フルレンジ非協力RPO技術を実証:宇宙開発(2/3 ページ)

フルレンジのRPOミッションをやり切ったことが大きな経験に

アストロスケール ADRAS-Jプロジェクトマネージャーの新栄次朗氏は、CRD2フェーズIの衛星「ADRAS-J」のミッション詳細と成果を報告した。

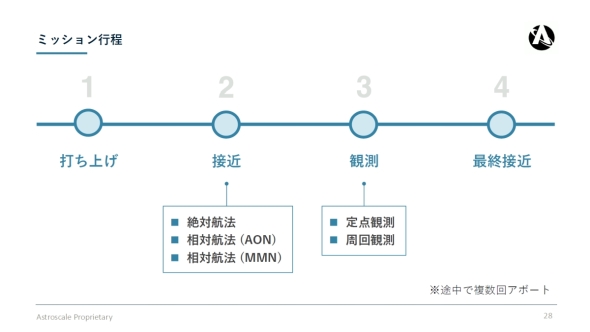

ADRAS-Jのミッション工程は、打ち上げから接近、観測、最終接近の4つに分かれる。当初、2023年11月に米国Rocket Lab(ロケット・ラボ)のロケット「Electron」で打ち上げる予定だったが、同年9月のElectronの打ち上げ失敗があり、その原因調査によって2024年2月18日に延期された。

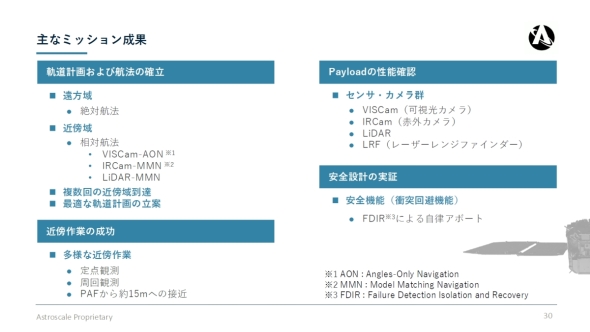

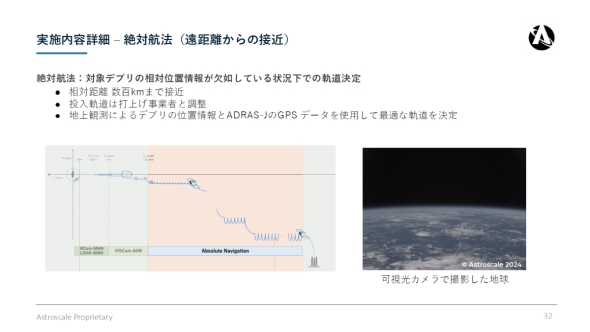

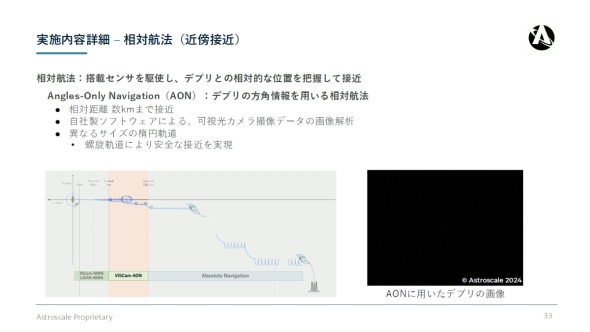

Electronによる軌道投入の後2月22日から、デブリまで相対距離百kmまでは絶対航法によって接近した。地上観測によるターゲットの位置情報とADRAS-JのGPSデータを使用して最適な軌道を決定している。4月9日には、絶対航法から、可視光カメラ撮像データの画像解析から導出したデブリの方角情報を用いて接近する相対航法(AON:Angle Only Navigation)に切り替えた。また、デブリに向かって直線的に移動するのではなく、安全楕円軌道を使って接近している。これは、万が一に故障などが起きたときにデブリに衝突する事態を起こさないためだ。

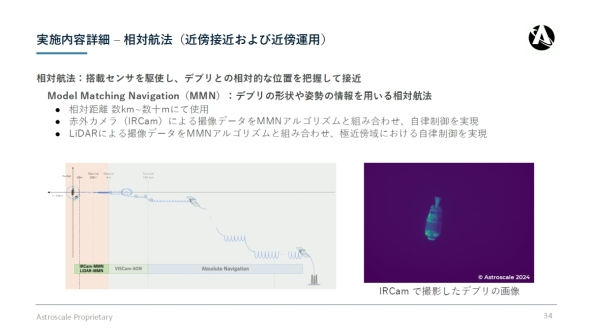

相対距離数kmまで近づいた4月16日からは、センサーを赤外カメラに切り替え、撮像データから得たデブリの形状や姿勢の情報を用いるMMN(Model Matching Navigation)アルゴリズムに基づく自律制御での接近を行っている。さらに相対距離で数百mになった時点で、センサーをLiDAR(Light Detection and Ranging、ライダー)に切り替えて、MMNアリゴリズムによって接近を続けた。

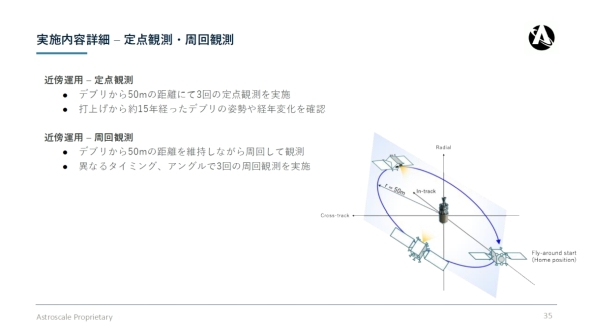

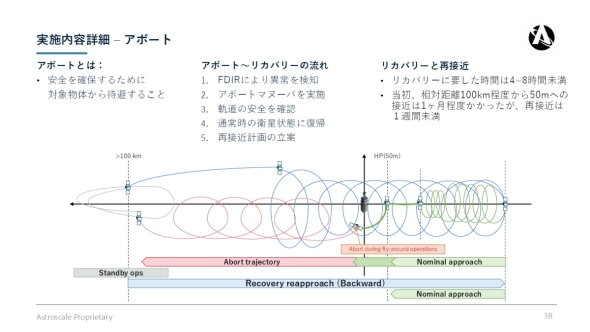

5月23日、デブリ後方約50mへの接近に成功し1回目の定点観測を行っている。その後6月17日に2回目の定点観測、同月19日には1回目の周回観測を試みている。しかし、途中で安全を確保するためターゲットのデブリから退避する「アボート」を実施している。新氏は「1回目の周回観測は3分の1くらいのところでアボートを行っており、相対距離で約100kmまで離れた上で体勢を立て直し、再度観測ができる距離までの近傍接近を試みている。この後も何度かアボートを行っており、これは当初想定よりも回数が多かった。ただし、初めて行うにもかかわらず全ての航法が期待以上の性能を発揮したおかげで、予期しない事案にも対応できた」と話す。

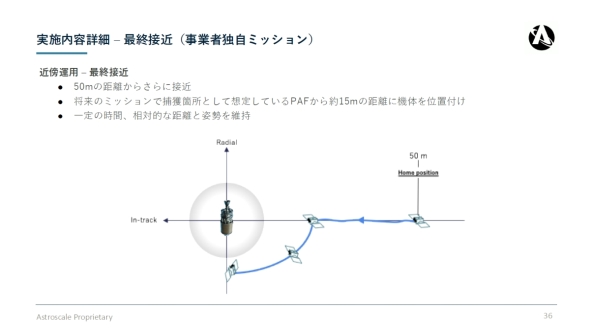

1回目のアボートの後、7月14日には再度接近して3回目の定点観測を行い、同月15日には2回目にして周回観測を完遂、翌日の16日にも3回目の周回観測を行っている。そして17日には、JAXAが策定した4つのサービス仕様ではなく、アストロスケールが独自に設定した最終接近を試みた。この最終接近では、定点観測や周回観測を行う相対距離50mよりもさらに近づくことになる。この1回目の最終接近は20mまで接近したものの、そこでアボートが発生してしまう。しかし、再度の近傍接近により8月13日に4回目の周回観測を行ってから、11月30日に2回目の最終接近を行った。最終接近の目標は、将来のミッション(フェーズ2)で捕獲箇所として想定しているデブリのPAF(衛星搭載部)から約15mの距離に機体を位置付けた上で、一定時間、相対的な距離と姿勢を維持することだ。2回目の最終接近では、この目標を達成した上でアボートを行って相対距離を取り、12月6日にはJAXAの求めるミッション終了サービスとして、デブリのある特定軌道から離脱している。

新氏は「フルレンジのRPOミッションをやり切ったことが大きな経験になった。やはり、やったことがあるとないでは大きな差がある。ランデブーを行う宇宙機のシステムがどうあるべきか、どのように運用すべきかの知見も得られた。今回の実績を基に今後のミッションはより良いものになるだろう」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

コーナーリンク