まるで近未来の複座戦闘機、無人運航船の“移動型”陸上支援センターに乗ってみた:船も「CASE」(1/3 ページ)

日本財団が無人運航船開発プロジェクト「MEGURI2040」の一環として製作した移動型陸上支援センターを報道陣に公開した。公開に伴う説明会では、実車展示とともに、日本財団による移動型陸上支援センターの目的やコンセプトの紹介、開発を担当した日本無線による仕様の説明などが行われた。

日本財団は無人運航船開発プロジェクト「MEGURI2040」の一環として製作した移動型陸上支援センターを2025年2月6日に報道陣に公開した。公開に伴う説明会では、実車展示とともに、日本財団による移動型陸上支援センターの目的やコンセプトの紹介、開発を担当した日本無線による仕様の説明などが行われた。

MEGURI2040は、日本財団が資金面のサポートとプロジェクト参画組織を取りまとめる他、研究開発に多くの企業や組織、さらには管轄官庁も加わって無人運航船の実用化を目指す大規模プロジェクトだ。本連載『船も「CASE」』でも繰り返し紹介しているが、プロジェクトが長期かつ多岐にわたるため、その全体像を把握するのはなかなか難しいかもしれない(特に海事や造船関連以外の業界に携わるMONOist読者にとっては……)。

そこでまずは、今回の説明会で紹介された、MEGURI2040による無人運航船プロジェクトの目的とこれまでの成果と現状、今後の展開について取り上げる。

無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」とは

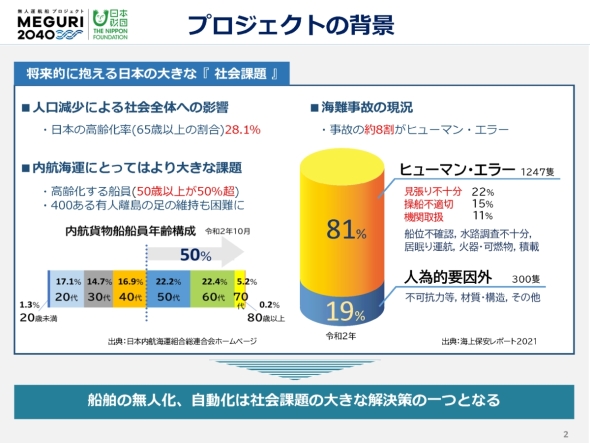

多くの産業、そして、特に物流業界で人手不足による停滞が危ぶまれている。特に海運においては船員不足に加えて船員の半数が50歳代、5%以上が70歳代を超えるなど高齢化が著しく進んでいる。その影響で人的過失による海難リスクも増えている。

「特に内航海運では深刻で、船員の高齢化が進み50代以上が過半数を占め、厳しい海での職場で敬遠されがちなため人員確保が極めて困難となっている状況があります」(日本財団 常務理事の海野光行氏)

この危機的状況を解決する対策の一つとして、日本財団が立ち上げた無人運航船開発プロジェクトが「MEGURI2040」だ。2020年2月から開始したこのプロジェクトは段階的なステージを重ねる手法で開発を進めているが、これまでに技術実証の第1ステージを完了させて、2024年からは社会実証も包括した第2ステージに進んでいる。海野氏からは第1ステージの成果として「6隻の無人運航船による実船実証が成功」と紹介されている。「特に1日当たりの航行隻数が500隻を超える東京湾の輻輳(ふくそう)海域での無人運航の実証は世界初の取り組みで、日本の高い技術力を世界に示すことができました」(海野氏)。

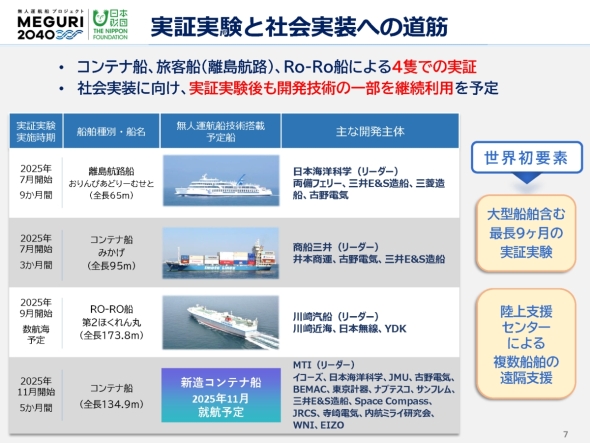

2024年から実証段階に入った第2ステージを受けて、2025年からは社会実装に向けた取り組みも始まる。この取り組みでは4隻の実証船を使用する。それぞれ異なる実証目的を次のように割り当てていている。

- 離島航路

- RORO船(貨物を積んだトラックの荷台を輸送する船舶)による難航海域の高速長距離航海

- 内航コンテナ船による社会実装検証

- 新造内航コンテナ船による無人運航新技術フルセット検証

特に新造内航コンテナ船による実船実証では、「2040年以降の内航海運業界を支える無人運航機能に高度な自律運航、陸上からの遠隔支援、安定した通信環境を備えた船舶を新たに開発し実用化を目指します」と海野氏は訴求する。「社会実装ステージで用いる実証船は4隻いずれも高度な自立運行システムに加え第1ステージで課題となった輻輳海域での避航操船や自動離着桟、陸上からの複数船舶の遠隔支援などの技術を社会実装レベルにするべく取り組みます」(同氏)。

加えて、社会実装(社会的に無人運航船が許容され、その存在が認められる情況)にとって不可欠となるルール=法的整備に向けても積極的な情報開示を進めていくという。

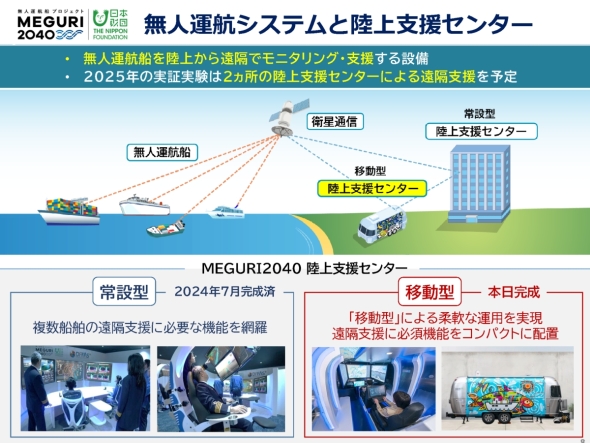

MERUGI2040において無人運航船とともに重要な要素となるのが陸上支援センターからの遠隔操船だ。第1ステージでは、ビルなどの建屋内に常設の陸上支援センターを設置し、遠隔操船コンソールから洋上の船舶を遠隔で操船したが、第2ステージでは常設に加えて陸上を移動できる陸上支援センターも用いて遠隔操船を可能にする。

なお、第1ステージの陸上支援センターでは1隻のみの遠隔操船が可能だったが、第2ステージでは常設型、移動型それぞれで複数隻(現状では4隻まで)の遠隔操船に対応できる。

海野氏は陸上支援センターの開発において「第2ステージで実用化レベルに持って行くことが一番の目標と考えています」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 日産は生産拠点閉鎖箇所を全て発表、新型車の受注増で前向き発進も業績は赤字に

- 進化を止めない車載ネットワーク、第3世代CANが登場し車載SerDesは12Gbpsへ

- 2025年暦年の日系自動車生産台数は明暗分かれる、好調トヨタに続きスズキが2位

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- SUBARUがグローバル展開モデルで初めてBEVの混流生産に成功

- 3四半期ぶり営業黒字確保のマツダ、新型CX-5で復調への起爆剤となるか

- ホンダが車載向けSoCの共同開発を目的にMythicに出資

- 日産と大阪大学 接合科学研究所が共同で研究開発部門を設立

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

コーナーリンク