NTTコミュニケーションズが陸上養殖、ICTで効率化し地域の産業に:スマートアグリ(3/3 ページ)

NTTアクア 代表取締役社長の山本圭一氏は「植物工場と比べて単価を上げやすく、高付加価値な商品として展開しやすいのも魚介類の特徴だ。陸上養殖で育てた魚を地域のブランドとして発信するなど、地域の産業創出にも貢献できるのではないか。他と同じ魚を養殖しても意味がないので、循環式陸上養殖システムで対応する魚種は、高単価で、その地域の水温で養殖しやすいものを提案していく。冬季に漁に出られる回数が大きく減少する地域もある。季節ごとの収入減を補う手段としても有益だと考えている。販売のサポート体制まではまだ整っていないが、グループ会社やパートナー企業を通じて販売促進にも取り組んでいきたい」と語った。

タンパク質争奪戦と養殖への期待

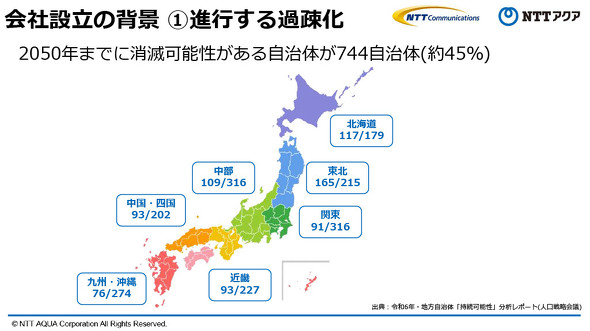

日本の中で過疎地域は国土の6割、市町村数の半数を占めると言われている。人口減少とともに魅力的な仕事が少なくなることで人口がさらに都市部に湧出し、地域の少子高齢化が加速するとの指摘もあるという。2050年までに消滅する可能性のある自治体は、全国に744あるとされている。

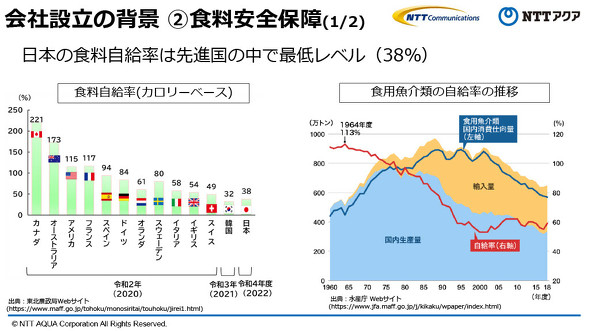

また、カロリーベースでの食料自給率が100%前後の国も多い先進国の中で、日本はかなり低い38%だ。食用の魚介類に関しては、自給率は世界有数の漁獲量を誇っていた1964年の113%をピークに減少しており、現在は60%弱で推移している。輸入にも大きく頼っているが、魚を食べる量が減っていることも影響している。

世界の人口増加に伴い、2025〜2030年ごろに動物性タンパク質の需要が供給を上回るタイミングが来ると予測されている。供給が年率1%で増加するのに対し、需要は年1.7%で成長していく。タンパク質の取り合いに備えて、自給率を引き上げていくことが食料安全保障につながるという。

動物性タンパク質の確保と環境負荷抑制の両立において、魚の養殖は注目されている。メタンを排出する牛などと比べて環境負荷が低い上に栄養価も高いため、成長産業だとNTTアクアは期待を寄せる。

関連記事

養殖マグロの生育状況を把握できる、魚体重自動解析システムの受注を開始

養殖マグロの生育状況を把握できる、魚体重自動解析システムの受注を開始

ヤンマー舶用システムは、AQ1 Systemsと共同開発した国内向け「マグロ用魚体重自動解析システム」の受注を開始する。クロマグロの養殖現場での、生育状況把握の省力化と効率化に貢献する。 養殖業の作業効率化に貢献、画像認識技術を用いた自動魚数カウントシステム

養殖業の作業効率化に貢献、画像認識技術を用いた自動魚数カウントシステム

ヤンマー舶用システムは、養殖マグロの計数作業の省力化に貢献するため、画像認識技術を用いた「自動魚数カウントシステム」を発表した。水中カメラ、船内モニター、画像処理PC、専用ソフトウェアで構成する。 水中で魚の成長具合を簡単把握、動体も測定できる水中フュージョンセンサー

水中で魚の成長具合を簡単把握、動体も測定できる水中フュージョンセンサー

トリマティスは、「CEATEC 2024」に出展し、水中の様子を映像と点群情報で取得できる「水中フュージョンセンサー」を紹介した。養殖モニタリングや船体検査、インフラ点検サービスなどでの活用を目指している。 水産養殖のスタートアップは魚の自動給餌機開発にAWSをどう活用したのか

水産養殖のスタートアップは魚の自動給餌機開発にAWSをどう活用したのか

AWSが2020年9月8日〜30日にかけて開催中のオンラインのユーザーイベント「AWS Summit Online」で、水産養殖向けテクノロジーを開発するスタートアップのウミトロンが事例紹介講演を行った。AWSの各種サービスを活用して同社開発の自動給餌機「UMITRON CELL」に機械学習システムやIoT機能を搭載した事例を紹介する。 商社がなぜ野菜作り? データドリブンな植物工場事業モデルで目指す社会課題解決

商社がなぜ野菜作り? データドリブンな植物工場事業モデルで目指す社会課題解決

RYODENが新規事業の1つとして取り組むスマートアグリ事業。商社がなぜ植物工場経営に進出したのか、どのような事業構想を抱いているのかを聞いた。 椿本チエインが人工光型の大型植物工場を建設、自動化技術生かし需要増に対応

椿本チエインが人工光型の大型植物工場を建設、自動化技術生かし需要増に対応

椿本チエインは、同社初となる人工光型の大型植物工場を福井県美浜町に建設する。自動化技術や栽培ノウハウを生かした大型植物工場の建設により、中食、外食市場で拡大する植物工場野菜への需要に応える。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- サステナビリティ新時代に求められる「ホリスティック」な経営とは?

コーナーリンク