ミリ波やテラヘルツ帯対応の広入射角電波吸収体を開発:研究開発の最前線

東京科学大学は、5GやBeyond 5Gで利用されるミリ波とテラヘルツ帯向けの広入射角電波吸収体を開発した。ループ型周波数選択性表面を備えており、Wi-Fiなどの低周波信号は透過できる。

» 2024年11月29日 11時00分 公開

[MONOist]

東京科学大学は2024年11月7日、ミリ波やテラヘルツ帯向けの広入射角電波吸収体を開発したと発表した。広島大学、東京理科大学、情報通信研究機構、マクセルとの共同研究による成果だ。

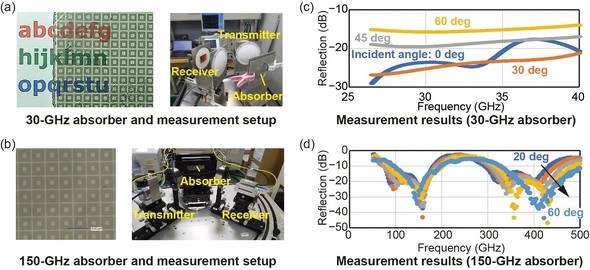

開発した吸収体は、60度までの広い入射角に対して吸収特性を発揮する。30GHz帯のものでは26.5〜40GHz、150GHz帯のものでは95.4〜181GHzおよび328〜431GHzの広帯域で、90%以上の電波吸収が可能だ。また、ループ型周波数選択性表面(frequency selective surface:FSS)を備えており、Wi-Fiなどの低周波信号は透過可能なため、汎用性が高い。

(a)30GHz帯試作電波吸収体および測定系、(b)150GHz帯試作電波吸収体および測定系、(c)30GHz帯電波吸収体実測結果、(d)150GHz帯電波吸収体実測結果[クリックで拡大] 出所:東京科学大学

(a)30GHz帯試作電波吸収体および測定系、(b)150GHz帯試作電波吸収体および測定系、(c)30GHz帯電波吸収体実測結果、(d)150GHz帯電波吸収体実測結果[クリックで拡大] 出所:東京科学大学5G無線通信サービスで活用されているミリ波帯の周波数に加え、Beyond 5Gや6G無線通信サービスでは150〜300GHzのテラヘルツ帯の利用が見込まれている。広帯域かつ広入射角に対応可能な吸収体と、ビームフォーミングやビームステアリングといったアンテナ技術を組み合わせることで、情報漏えい防止のためのセキュリティ強化や人体保護などへの応用が注目される。

関連記事

水を主成分とする世界最高の蓄熱密度を備えた新たな蓄熱材

水を主成分とする世界最高の蓄熱密度を備えた新たな蓄熱材

三菱電機と東京科学大学は、水を主成分とする感温性の高分子ゲルを利用して、30〜60℃の低温の熱を1リットル(l)当たり562キロジュール(kJ)という蓄熱密度で蓄える蓄熱材を開発した。 極低濃度の水素を検出可能なナノワイヤナノギャップガスセンサーを開発

極低濃度の水素を検出可能なナノワイヤナノギャップガスセンサーを開発

東京科学大学は、極低濃度の水素を検出可能な水素ガスセンサーを開発した。金属酸化物半導体型ガスセンサーのガス検出材料に、空隙構造の酸化銅ナノワイヤを用いて、従来よりも大幅に高感度化した。 塗布するだけで約70%の高効率スピン偏極電流を発生させるキラル半導体高分子

塗布するだけで約70%の高効率スピン偏極電流を発生させるキラル半導体高分子

東京科学大学は、約70%の高効率でスピン偏極電流を発生させ、塗るだけで成膜できる新たなキラル半導体高分子を開発した。スピンフィルターとしての性能を材料に付与でき、スピン偏極電流を用いるクリーンエネルギー技術への応用が期待される。 3Dプリンタで成形する複合材料は世界を変えるか?

3Dプリンタで成形する複合材料は世界を変えるか?

東京工業大学 教授/Todo Meta Composites 代表社員の轟章氏が、複合材料と複合材料に対応する3Dプリンタの動向について解説する本連載。第1回では、複合材料を成形可能な3Dプリンタの歴史や現状、同プリンタを用いて機械部品を設計する際に必要な安全率の重要性について紹介します。 東工大のスパコン「TSUBAME」の将来像とは――遠藤教授&野村准教授に聞く

東工大のスパコン「TSUBAME」の将来像とは――遠藤教授&野村准教授に聞く

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第2回は、東京工業大学の「TSUBAME 4.0」の構築と運営を担当している同大学 教授の遠藤敏夫氏と准教授の野村哲弘氏のインタビューをお届けする。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 商業スケールでPMMAケミカルリサイクル技術のライセンス提供開始

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR