非弾性中性子散乱実験により、交替磁性体のマグノンスペクトルを観測:研究開発の最前線

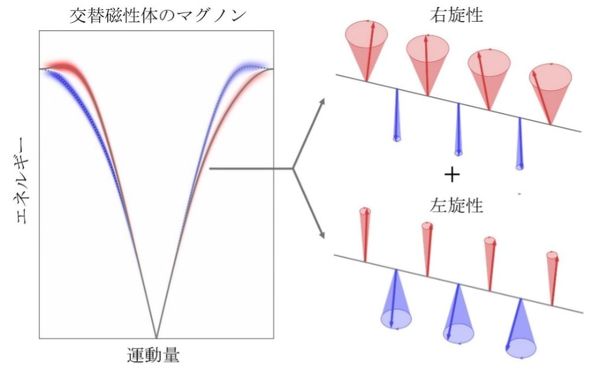

東京大学は、第3の磁性体として注目される、交替磁性体のマグノンのスペクトル観測に成功した。スピン流を運ぶカイラルマグノンと考えられ、磁化がゼロの状態での超高速スピン流の生成が期待される。

» 2024年10月22日 11時00分 公開

[MONOist]

東京大学は2024年10月9日、第3の磁性体として注目される、交替磁性体のマグノンのスペクトル観測に成功したと発表した。カイラルマグノンの存在を実証し、スピン流生成をもたらすことが分かった。

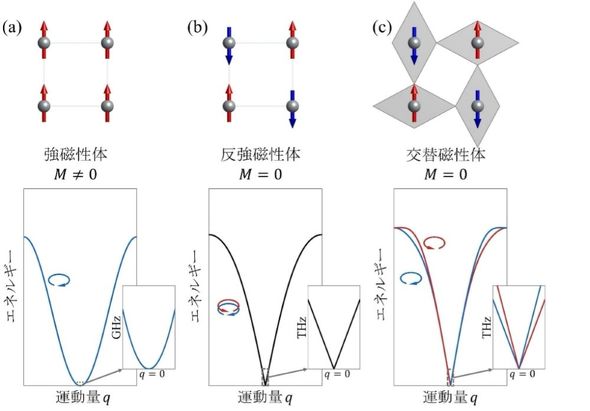

交替磁性体は、強磁性体と反強磁性体の性質を兼ね備えた新しい概念の磁性体だ。スピンを活用する次世代の超高速情報通信デバイスへの応用が検討されている。

(a)強磁性体(第1の磁性体)、(b)反強磁性体(第2の磁性体)、(c)交替磁性体(第3の磁性体)のスピン構造(上)とマグノンのエネルギーと運動量の関係「分散関係」(下)の概略図。Mは磁化、赤と青の矢印付き回転円は反時計回り(右旋性)カイラリティ、時計回り(左旋性)カイラリティを表す[クリックで拡大] 出所:東京大学

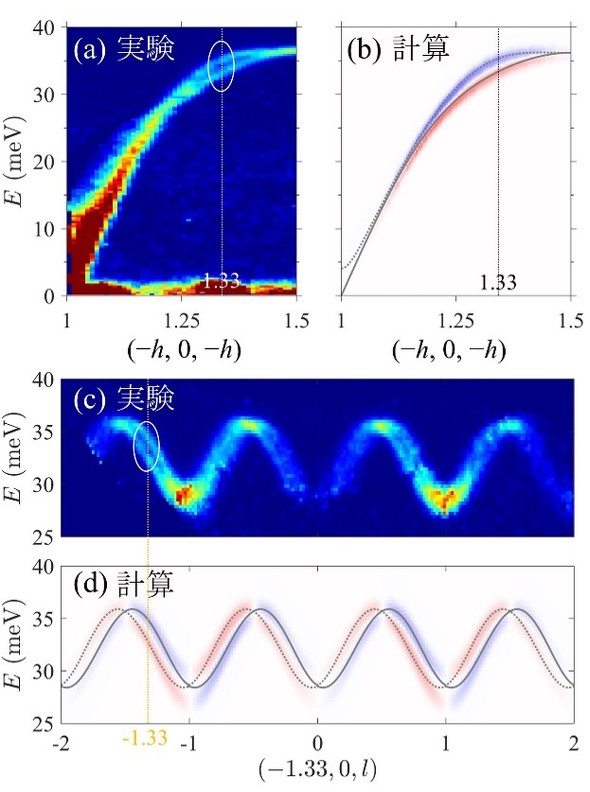

(a)強磁性体(第1の磁性体)、(b)反強磁性体(第2の磁性体)、(c)交替磁性体(第3の磁性体)のスピン構造(上)とマグノンのエネルギーと運動量の関係「分散関係」(下)の概略図。Mは磁化、赤と青の矢印付き回転円は反時計回り(右旋性)カイラリティ、時計回り(左旋性)カイラリティを表す[クリックで拡大] 出所:東京大学研究では、磁性が観測しやすいマンガン(Mn)イオンを含む交替磁性候補物質マンガンテルライド(MnTe)の大型単結晶を合成。HRC高分解能チョッパー分光器により、非弾性中性子散乱実験を実施した。

その結果、30meV以上の高エネルギーで、約2meVのマグノン分裂を観測できた。分裂したマグノン分散は運動量軸に沿って交替に伝播し、時計回りと反時計回りの2つのカイラリティが交替的に変化した。観測したマグノンはスピン流を運ぶカイラルマグノンと考えられ、磁化がゼロの状態での超高速スピン流の生成が期待できる。

関連記事

スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法を開発、塗材開発を高速化

スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法を開発、塗材開発を高速化

東京大学は、日本ペイント・インダストリアルコーティングスとの共同研究により、スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法の開発に成功した。実用的な塗材開発の高速化に役立つことが期待される。 次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

東北大学は、東京大学、メニコンと共同で、2024年4月より「次世代コンタクトレンズ及びコンタクトレンズの流通・製造に関する基盤技術構築」に向けた研究を開始する。 電気絶縁性と金属並みの熱伝導率を兼ね備えたゴムシートを開発

電気絶縁性と金属並みの熱伝導率を兼ね備えたゴムシートを開発

東京大学は、電気絶縁性と金属並みの熱伝導率を兼ね備えたゴムシートを開発した。パルス交流電界を用いて、窒化ホウ素フィラーを厚み方向に配向すること成功した。 東大とIBMが産学連携を加速する量子コンピュータ研究施設を設立

東大とIBMが産学連携を加速する量子コンピュータ研究施設を設立

東京大学と日本IBMは2021年6月7日、量子コンピュータ技術の研究開発を行うハードウェアのテストセンターとして「The University of Tokyo - IBM Quantum Hardware Test Center≫」を東京大学 浅野キャンパス内(東京都文京区)に開設したことを発表した。 両面ゲートIGBTのスイッチング損失を最大62%低減、東京大学が新技術開発

両面ゲートIGBTのスイッチング損失を最大62%低減、東京大学が新技術開発

東京大学 生産技術研究所は2020年12月7日、ゲート両面の動作タイミングを最適化することなどを通じて、両面ゲートIGBTのスイッチング損失を、片面ゲートIGBTと比較して最大62%低減することに成功したと発表。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- マイクロ波を活用した真空溶剤蒸留回収装置を開発、2027年に販売

- 「飲料缶の技術」を応用、金属と樹脂を強固につなぐ「PLATEM」

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR