進まぬ製造DX 「データそのもの」の重要性を本当に理解しているか:真に「データ中心の製造DX」を実現するには(1)(3/3 ページ)

概念データモデルとは?

本連載で提唱する概念データモデルは、一般に理解されているものとは異なる内容で定義している。

一般で言うところの概念データモデル(以下、一般概念データモデル)とは、業務改革/システム改革において、要件確定後に作成されるデータモデルである。業務部門やシステム部門の人員との認識合わせに用いられるため、厳密なデータモデルである必要はない。認識があった概念データモデルをもとにシステムエンジニアはシステム開発に着手する。システム開発を通じて一般概念データモデルは、論理データモデル、物理データモデルへと進化していく。

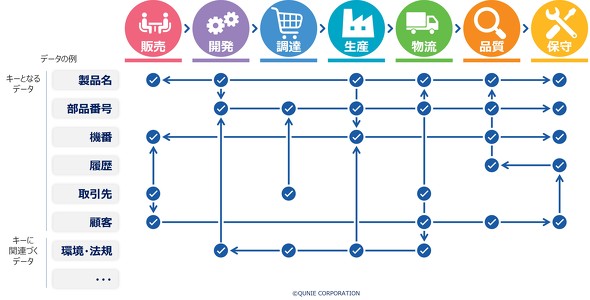

一方で、本連載で扱う概念データモデルは、個々の業務改革やモダナイゼーションに着手する前に作成することを想定している。特定の業務領域だけでなく、製造業のバリューチェーン全体をモデル化して表現する。論理データモデルのような厳密さは不要で、関連するデータをグループ化したデータ群と、そのキー項目(全てのデータ項目は不要)、データ群のつながりを示す。

クニエではこのように、業務要件やシステム要件を検討する前段階での、バリューチェーン全体を経営戦略や将来動向などをベースにモデル化することを提唱している。その際、競合他社の動向や政治、経済、法律などの外部要因、技術の発展、ヒト/モノ/カネに代表される内部要因の変化に対応できるようなデータ構造を模索しながら作っていく。

特に重要な点として、経営者の思いや実現したい将来像の観点を盛り込むことが挙げられる。現状の業務要件やシステム要件、足元課題の解決を表現するだけでなく、経営の意思決定に必要となるデータや、長期的な自社の将来像や社会を意識しながらモデル化に取り組むことが肝要である。「製品物流費」のような以前からある業務に関するデータもあれば、「温室効果ガスの排出量」や「人権、紛争鉱物などのトレーサビリティー」といった今後重要度が高まるであろうデータや、メタバースやブロックチェーンといった最新トレンドの観点も盛り込む必要がある。

「自社の憲法」を作る

この概念データモデルの実現を目指して、個々の業務改革やシステムモダナイゼーションを推進すると、データを起点、かつガバナンスを土台とした活動が可能になる。概念データモデルとして可視化されているため、仮に、他社との業務提携やパッケージシステムの制約などが原因となって、概念データモデルから外れざるを得なくなっても、どのデータがどういう要因で外れたか分かるようになる。それらの要因が解消された時にどのデータを戻せば良いかも分かる。

将来的に新しいデータが出てきた時や、新しい技術が出てきた時も概念データモデル上のどのデータに該当するか、どのデータと連携させればよいのかがすぐに分かる。バリューチェーン全体を俯瞰した概念データモデルがあるからこそ、企業全体の改革に一本の芯が通ることになる。ある企業は概念データモデルのことを「自社の憲法」と表現していた。

次回の第2回では、「概念データモデルが効果を発揮するシーン」について、筆者らが実際に幾つかの企業で取り組んだ事例を基に紹介する。

武井晋介(たけい しんすけ)

株式会社クニエ データモデリング・データマネジメント改革担当 ディレクター

完成車メーカーにて新製品開発PMOに従事。その後、外資系マーケティングリサーチ会社に転身し、自動車業界を中心としたリサーチ企画/データ分析を担当する。外資系小売業においてプライシング戦略の立案と実行、デジタルトランスフォーメーションを推進。クニエでは、加工/組み立て系製造業において、バリューチェーンのデータ改革/業務改革/システム導入や事業統合、新事業企画、生産現場改善などに携わる。

関連記事

データ活用プロセス自体にも効率化の観点を 製造業の生産性を上げるためのDX

データ活用プロセス自体にも効率化の観点を 製造業の生産性を上げるためのDX

製造業でのデータ活用の重要性は各所で指摘されています。ただ、こうした活用で実際に生産性を高めていくには、データ活用それ自体の効率性向上も図っていかなければなりません。今回はこの点を解説していきます。 「いいIoT」が競争力を生む時代 問われるハード/ソフトの3つの考え方

「いいIoT」が競争力を生む時代 問われるハード/ソフトの3つの考え方

モノづくりDXの重要性が叫ばれて久しいが、満足いく結果を出せた企業は多くない。本連載ではモノの流れに着目し、「現場力を高めるDX」実現に必要なプロセスを解説していく。第6回はIoTの中でも「いいIoTの作成を成功に導くポイント」を説明する。 つながるだけでは不十分? 革新的な価値を生む「いいIoT」とは

つながるだけでは不十分? 革新的な価値を生む「いいIoT」とは

モノづくりDXの重要性が叫ばれて久しいが、満足いく結果を出せた企業は多くない。本連載ではモノの流れに着目し、「現場力を高めるDX」実現に必要なプロセスを解説していく。第5回はIoTの中でも「オンプレIoT」と「デジタルネイティブIoT」の違いを解説したい。 「情報の既得権益」を打破 倒産寸前の中小製造業がデジタル改革でどう変わったか

「情報の既得権益」を打破 倒産寸前の中小製造業がデジタル改革でどう変わったか

富士油圧精機というカードフィーダー製造を手掛ける企業をご存知だろうか。同社はデジタルツールを取り入れ、デジタライゼーションを進めていることで知られる中小製造業だ。好調な業績を記録している同社だが、実は一度、倒産目前にまで追い込まれた企業でもある。富士油圧精機が現在どのようにデジタルツールを活用しているのか紹介したい。 「製造現場をDX」といっても、データ化されていないものはどうするのか?

「製造現場をDX」といっても、データ化されていないものはどうするのか?

MONOistはライブ配信セミナー「MONOist DX Forum 2023 冬〜できるところから始める製造業DX〜」を開催した。本稿では、Industrial Value Chain Initiative(IVI)理事長で法政大学デザイン工学部 教授の西岡靖之氏による基調講演「スマートシンキングが組織を変える!〜ボトムアップなDXの進め方」の内容を紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

コーナーリンク