「金属疲労」についておさらいする:CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる(7)(1/3 ページ)

金属疲労を起こした際にかかる対策コストは膨大なものになる。連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」では、CAEを正しく使いこなし、その解析結果から疲労破壊の有無を予測するアプローチを解説する。連載第7回は「金属疲労のおさらい」的な内容をお届けする。

今回から、部品が疲労破断するか/しないかの予測方法を述べます。金属の疲労については多くの書籍があるので、今回は「金属疲労のおさらい」的な位置付けで解説を進めていきたいと思います。

金属疲労のおさらい

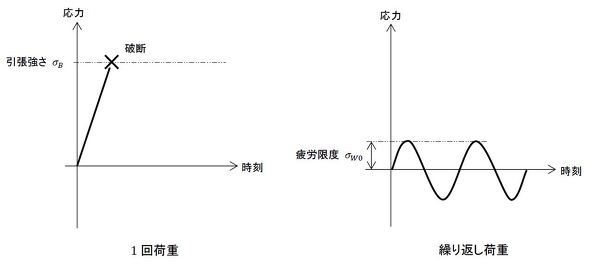

図1に、金属材料に荷重が作用して応力が発生したときの、応力の時間変化を示します。図1左は1回の荷重で破断した場合で、破断時の応力は引張強さσBです。図1右は繰り返し荷重が作用した場合で、応力振幅を検討します。ギリギリ疲労破断しない応力振幅を「疲労限度」σW0といいます。

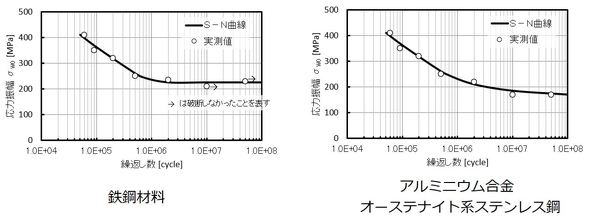

ここからは繰り返し荷重の場合を述べます。荷重回数が1回のときの疲労限度は引張強さになります。荷重回数が100回の場合、ギリギリ破断しない応力振幅は引張強さよりも小さくなります。荷重回数をいろいろと変えて、ギリギリ破断しない応力振幅を測定してグラフにしたものを「S-N曲線(stress-number of cycles curve)」といいます。図2にS-N曲線の例を示します。

図2左は鉄鋼材料の場合で、この応力なら何回荷重を繰り返しても疲労破断しない応力振幅(疲労限度)となります。図2右はアルミ合金とオーステナイト系ステンレス鋼(SUS304ですね)の場合で、未来永劫(えいごう)疲労破断しないような応力振幅は求まりません。このようなケースでは、例えば107回の繰り返し荷重に対する応力振幅で代用します。時間強度ということになります。本連載では、疲労限度と時間強度の両者をひっくるめて「疲労強度」と呼ぶことにします。図2の応力振幅で試験をすると破壊確率は50[%]です。

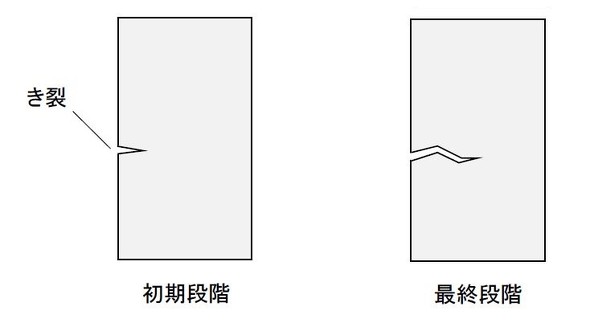

鉄鋼材料の場合だけ疲労限度が現れる筆者なりの解釈を述べます。この解釈は1970〜1980年代の日本機械学会の論文を読んだ結果です。疲労破断というものは、図3に示す通り、材料表面に現れた小さなき裂が進行して破断に至ります。

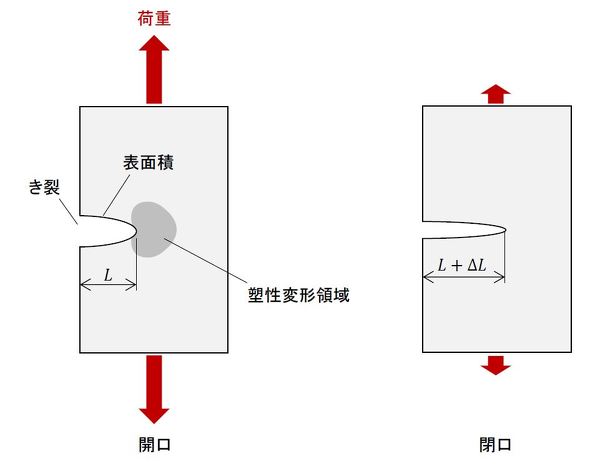

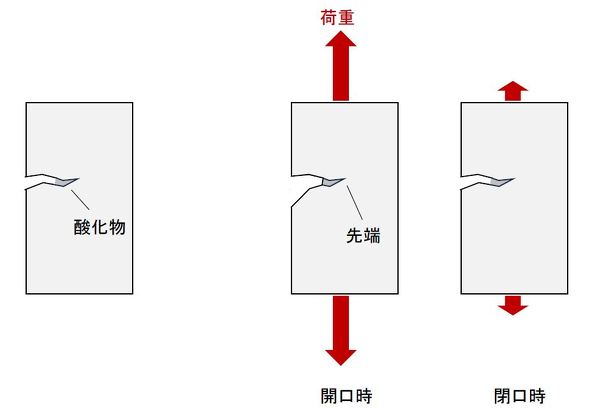

では、どうしてツルツルの金属の表面に小さなき裂が生じるのか……ですが、文献に書かれている内容を、自分の言葉で説明するのは少々苦しいのでご容赦ください。き裂がどのように進展するのかというと、図4に示した通り、き裂の開口と閉口を繰り返すことで進行します。なお、図4はき裂の先端部に丸みを持たせて描いています。

1回の荷重の繰り返しで、き裂はΔLだけ進行します。弾性解析で求めた応力拡大係数を使うとΔLの量を予測できます。これを「パリス側」といいます。き裂先端の角Rがゼロなので応力集中係数は無限大で、き裂先端は塑性変形しているはずです。それにもかかわらず、弾性解析だけで予測できるのがパリス側の良い所だと思っています。

き裂が進行する理由の筆者なりの解釈を述べます。開口時のき裂先端は塑性変形して表面積が少し広がります。塑性変形している辺りのことを「プロセスゾーン」と呼びます。

ここで、自身が肥満でお医者さんにダイエットの指導を受け、見事ダイエットに成功したときのことを考えます。体重が減ってスリムになっても一度伸び切ったお腹周りの皮は縮まらないので、お腹にシワが残ります。これと同じで、閉口時も大きくなった表面は縮まらないので行き場所のない表面の皮(とします)はシワを1本作り、同時に塑性変形領域が少し前に進みます。このようなメカニズムでき裂が進行しますが、プロセスゾーンの中で何が起こっているのかはよく分かっていません。

疲労破断断面を電子顕微鏡で見てみると、波打ったような波面を確認できます。これを「ストライエーション」といいます。破断の原因が疲労かどうかはストライエーションの有無で判断します。1回の荷重の繰り返しでシワが1本できると書きましたが、これがストライエーションの1本の線になると解釈しています。

図5に示す通り、き裂の進行中に、酸化物がき裂表面に生じたとします。

荷重の大小でき裂の開口量は広がったり、狭まったりしますが、き裂の先端は酸化物で埋まっているため、狭まろうとしたときに、き裂の先端は開口した状態を保ちます。その結果、き裂先端に限っては開口と閉口の繰り返しがなくなって、き裂先端にダメージを与えられなくなり、酸化物で埋まった部分のき裂はそれ以上進行しなくなります。これは「停留き裂」と呼ばれる状態で、荷重の繰り返し数がいくら増えても疲労破断しなくなる、つまり疲労限度が出現することになります。

表面に酸化物ができるのは鉄鋼材料であって、オーステナイト系ステンレス鋼とアルミ合金には酸化物ができません。それ故、「鉄鋼材料だけに疲労限度がある」というのが筆者の解釈です。少し寄り道をしてしまいました。次に行きましょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?