「金属疲労」についておさらいする:CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる(7)(2/3 ページ)

疲労強度の見積もり

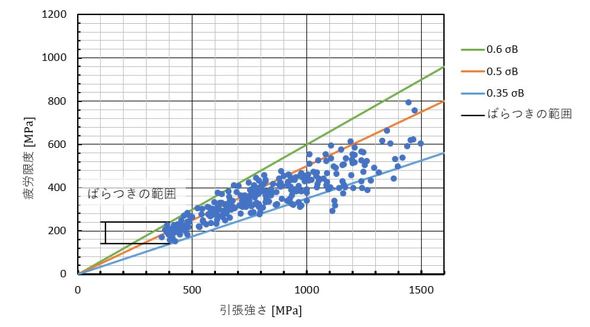

鉄鋼材料の場合、疲労限度をどのようにして求めるのでしょうか。これらは実験でしか求めることはできませんので、普通はネットで検索して調べることになります。「SS400」の場合、220[MPa]くらいでしょうか。図6に鉄鋼材料の引張強さと疲労限度の関係を示します。参考文献[1]の図をそのまま掲載するわけにもいかないので、自分で図を作りました。なお、参考文献[1]の図は過去の多数の実験データを集めてプロットしたものです。

ここから、次のことが言えます。

- 引張強さと疲労限度は比例関係にある

- 引張強さが700[MPa]を超えたあたりから、疲労限度の上昇が頭打ちになり、かつばらつきが大きくなる

筆者はネットで検索した値を使わずに、引張強さの0.35倍を疲労限度としています。後工程で安全率を大きめにとるときは引張強さの0.5倍です。SS400の場合、つまり引張強さが400[MPa]の場合に注目します。プロットは上下にばらついています。では、ネットに載っていた疲労限度は、これから設計しようとする材料の疲労限度と一致するのでしょうか。

SS400のJIS規格(参考文献[2])を見ると、炭素やマンガンなどの化学成分量は規定されていません。また、鋼板は圧延工程と熱処理で強度が出ます。ネットに載っていた疲労限度を求めるために試験された試験片と、これから設計する材料の化学成分量、圧延工程、熱処理は一致しているのでしょうか。特に、板厚が変われば圧延工程と熱処理の条件は異なります。

ネットに載っていた疲労限度は、ある条件で測定された1点のデータであって、これから設計しようとする材料の疲労限度ではないと考えた方がよいでしょう。一方、図6のデータは多くの鉄鋼材料のデータを集めたものなので、条件の違いは織り込まれています。このような理由からネットに載っている疲労限度は使わないのです。

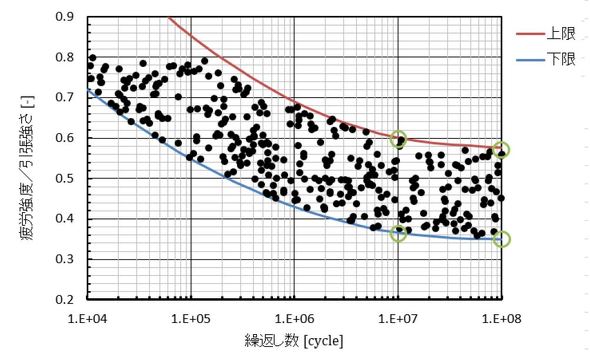

アルミニウム合金はどうでしょうか。図7にアルミニウム合金の引張強さと疲労強度の関係を示します。これは参考文献[3]の図を参考にして筆者が作りました。緑色の丸で囲ったところの数値を押さえておけば十分だと思います。

以上のことから、筆者は下記の方法で疲労強度を求めています。

- 疲労強度は引張強さに定数を掛けて求め、定数は多数の実験データをプロットして作られた図からその下限値とする

- 定数は、鉄鋼材料の場合は0.35[-]か0.50[-]、アルミニウム合金の場合は材料が何千番台かを調べて、それに対応した定数とする。例えば、図7のようなデータ(参考文献[3])であれば0.35[-]となる

参考文献:

- [1]日本機械学会|機械工学便覧 A4 材料力学(1992)

- [2]日本産業調査会|一般構造用圧延鋼材|JIS G 3101(2020)

- [3]日本機械学会|金属材料 疲労強度の設計資料 I(1991)

金属疲労のおさらい:平均応力がある場合

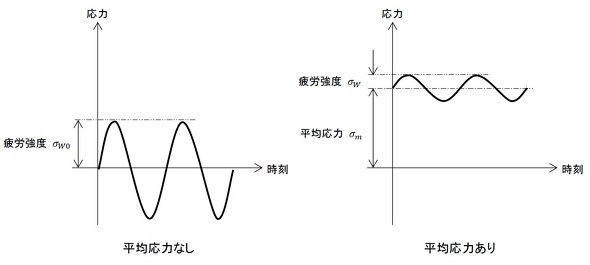

図8に、応力の時間変化を示します。今まで述べたことは図8左の状態で、平均応力がゼロの場合です。今、部品が引っ張られていて、かつ繰り返し荷重が作用している場合を考えます。例えば、ボルトがこれに相当します。ボルトは初期締結によって常に引張応力(平均応力)が発生していて、ボルトによって固定されている部品に繰り返し荷重が作用しているときは、応力振幅が先ほどの平均応力に重畳します。

最初に引っ張られているときの応力、つまり平均応力が材料の引張強さだったとすると、少しの刺激によってその材料は破断します。ということは、平均応力が作用しているときの疲労破断しないギリギリの応力振幅は、平均応力がないときの応力振幅よりも小さくなります。小さくなる度合いを調べましょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?