CAEの現場活用が進まない現状と理想の姿のギャップを埋める――旭化成の「みんなでCAE」:CAE最前線(1/2 ページ)

旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部では、専任者だけでなく、それ以外の人たちにもCAEを使ってもらうことを目的に、4つの施策で構成される「みんなでCAE」を展開している。着想の背景や活動内容、得られた成果、今後の展望などについて担当者に話を聞いた。

旭化成グループでは、マテリアル、住宅、ヘルスケアの3つの事業領域を柱に、事業持株会社である旭化成と7つの事業会社が事業を展開している。これらの事業領域を横断的にカバーし、CAE技術でさまざまな開発支援や事業課題の解決を図っているのが旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部だ。いわゆるCAEの専任部隊であり、現場のちょっとした困りごとから、高度な解析の相談/依頼、さらには研究開発を支える技術提案や新たな価値を創出する新製品開発支援まで、その活躍の場は多岐にわたる。

そんな同社 CAE技術部が中心となり、2023年10月から展開しているのが「みんなでCAE」だ。その名の通り、CAEを民主化して、専任者だけでなく、それ以外の人たちにもCAEを使ってもらうことで、さらなる業務効率化や品質向上などを図る狙いがある。イメージとしては、設計者CAEに近い。今回、みんなでCAEを推進しているCAE技術部の担当者に、着想の背景や活動内容、得られた成果、今後の展望などについて話を聞いた。

「みんなでCAE」の着想のきっかけ

CAE技術部が対応する依頼業務の中には、非常に高度な解析が必要なものから、簡単なものまで、実にさまざまな難易度の課題が含まれるという。

同社 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 博士(工学) 主査の西脇淳人氏は、日々の解析依頼業務をこなす中で、「簡単な解析であれば現場にいる製造や保全に携わる担当者がその場でシミュレーションした方が検討や試行錯誤も早まり、業務の効率も格段に上がるのではないか。もし、それが可能であれば、簡単な解析業務に割いていたCAE技術部のリソースを、より難しい解析に回すことができるようになり、その結果、事業の成長や競争力の強化にもつなげられるのではないかと考えるようになった」と、みんなでCAEの着想のきっかけを話す。

そして、こうした思いとともに湧いてきたのが、「旭化成の中でCAEがどの程度理解されているのか」「実際にどの程度CAEが活用されているのか」という現状に対する疑問だ。そこで西脇氏は、自身が所属する生産技術本部を対象に、CAE技術に関するアンケート調査を実施。142人から回答を得た(アンケート実施:2022年12月)。その結果、生産技術本部の約56%が「CAEを活用したことがない/CAEを知らない」と回答。CAE技術を活用しない理由に関しては「CAEの基礎知識がなく自身の業務や課題解決にどう役立つのかイメージできない」「ソフトウェアの費用も高く、費用対効果が期待できない」といった声が多くを占めたという。

このようなネガティブな現状に直面し、西脇氏は「CAEを民主化するのは難しいかもしれない……」と不安を感じたが、簡便なCAEツールがあれば使ってみたいか? との問に対して、96%が「使ってみたい」と回答したことを受け、「プロジェクトとして立ち上げるだけの価値があるはずだ」(西脇氏)と奮起した。

4つの施策で構成される「みんなでCAE」

プロジェクトでは、まず「CAE技術についてよく知らない」「どう生かしたらよいか分からない」「環境整備や利用にコストがかかりそうだ」といった現場でCAE技術がほとんど活用されていない“現状”を捉え、そこから

- 課題解決の手法としてCAE解析を想起できる

- 簡易なCAE解析を無料で実施できる

- 設備設計や課題解決にCAE技術を活用できる

- 自分で対応できない解析はCAE技術部に依頼できる

といった、現場でのCAE活用によって業務効率の向上につなげられるような“ありたい姿”を描いた。そして、「この“現状”と“ありたい姿”とのギャップを埋めるための施策こそが、みんなでCAEだ」(西脇氏)という。

みんなでCAEが打ち出す施策は次の4つだ。以降で順番に取り組み内容を紹介する。

- CAEプラットフォームの整備(無料かつ簡単)

- CAE教材の制作(CAEの基礎知識、ソフトウェアの使い方)

- 各地区での講習会の開催(誰でも参加可能)

- 自部署での課題解決/活用サポート(CAE技術部による技術フォロー)

施策1:CAEプラットフォームの整備

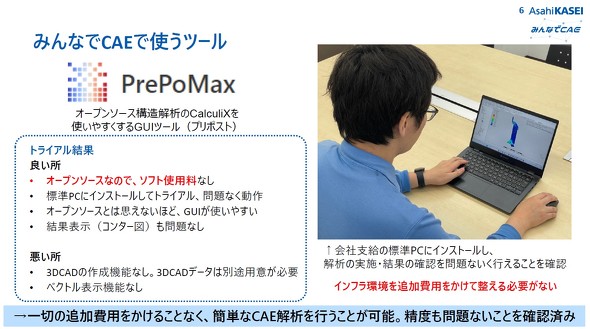

ライセンス費用などの追加コストをかけず、誰でも簡単に使えるCAEとして、みんなでCAEでは、オープンソースの構造解析ツール「PrePoMax」を採用した。

PrePoMaxは同じくオープンソースの「Calculix」という「Abaqus」と同様の入力形式を使用した有限要素法(FEM)ソルバーのプリ/ポストプロセッサで、直感的かつ使いやすいGUIを備えているという。「無償で利用できることに加えて、会社支給の標準PCで動作する点も高く評価している。よほど大規模で複雑な解析でない限り、問題なく使用できる。解析精度についてもAbaqus、理論解と比較してほぼ遜色のない結果が得られている」と、同社 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 主査の高村兼司氏はPrePoMaxを選定したポイントについて語る。

もちろん良い点ばかりではなく、3D CAD機能がないため別途3D CADを用意する必要があること、ベクトル表示機能がないことなど欠点もある。「ただ、総合的に判断し、PrePoMaxであれば実用レベルで十分に使えると判断した。商用ソルバーという選択肢もあるかもしれないが機能が多ければよいわけでもなく、使い切れないことも考えられる。オープンソースのPrePoMaxでちょうどよかった」(西脇氏)

ちなみに、PrePoMaxと出会う前までは、「最適なツールがもし見つからなければ、簡単に計算できるWebアプリケーションを自前で用意する(自社開発する)ことも視野にいれていた」(高村氏)とのことだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 製造業の情報を一元管理するDXプラットフォームの体験型施設を開設

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

左から旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 主査の高村兼司氏、同 博士(工学) 主査の西脇淳人氏、同 部長の工藤正和氏

左から旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 主査の高村兼司氏、同 博士(工学) 主査の西脇淳人氏、同 部長の工藤正和氏 旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 博士(工学) 主査の西脇淳人氏

旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 博士(工学) 主査の西脇淳人氏 旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 主査の高村兼司氏

旭化成 生産技術本部 生産技術センター CAE技術部 主査の高村兼司氏