3Dプリンタ住宅はなぜこんなに安いのか? 住宅づくり自動化の第一歩を見学:3Dプリンタの可能性を探る(3/3 ページ)

施工は基本的に「24時間」でお願いしている

現場では、多くの関係者が入れ代わり立ち代わり見学に来ていた。セレンディクスは協力会社でつくるコンソーシアムを組織しており(現在270社以上)、施工を希望する企業や次の施工を行う企業などが見学や相談に来るという。

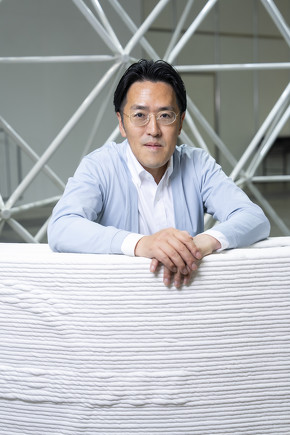

施工期間を長めに取りたいという業者も多いそうだが、基本的に「施工会社には『24時間で』とお願いしている」と飯田氏(図10)は語る。施工期間の短さが3Dプリンタ住宅の強みとなる点であり、施工が延びるほどコストがかかるためだ。

今回は24時間から1時間43分オーバーした。これは1つのデジタルデータを複数の工場で出力して組み合わせる初めての施工で想定外のズレがあり、その補修に時間がかかったためだという。輸送コストを抑えるため、原則として出力は現地に近い3Dプリンタで行う。ただし、今回は出力技術の向上の目的も兼ねて、あえて3箇所(3社)で出力したという。

なお、10m2以上の住宅は建築基準法などに適合するかを審査する確認申請が必要だが、serendix10は正確には床面積(壁の中心線で囲まれた部分)が10m2未満であり、かつ都市計画法の区域外のため確認申請は不要だった。1棟目の佐久市の案件は都市計画法の区域内のため、確認申請を行っている。

serendix10は小規模で水回りも付いていないため、グランピングや店舗などの用途を想定している。水回りが備えられた住宅として利用できる「serendix50」(慶應義塾大学KGRI環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センターとの共同プロジェクト)については、間もなく第1号を能登半島に建設する予定だ。

現状のserendix10の設計は、3Dプリンタ出力物を構造体(荷重を支える骨の部分)として建てているのではなく、既存の法律で規定される鉄筋コンクリート(RC)造としている。今後の計画やセレンディクスが目指す社会課題の解決、住宅製造のロボット化などについて、詳しく話を聞いた飯田氏へのインタビュー記事については後日掲載予定だ。

初めての試みであり、「購入者」というよりも「チーム」

施主の吉本氏(図11)はデザイン会社の経営者であり、もともと神戸を拠点とする一方で、岡山県の山奥の川のほとりにログハウスを所有していた。以前から神戸と岡山を行き来していたが、仕事の大半がリモートでも行えることから、コロナ禍をきっかけに本社を岡山県に移した。

図11 「serendix10」の施主でデザイン会社の代表を務める吉本実代氏とユーラシアワシミミズクの「ギル」。家庭で飼える猛禽類の中では最も大型の種。serendix10の中でも遊ばせたいとのことだ[クリックで拡大]

図11 「serendix10」の施主でデザイン会社の代表を務める吉本実代氏とユーラシアワシミミズクの「ギル」。家庭で飼える猛禽類の中では最も大型の種。serendix10の中でも遊ばせたいとのことだ[クリックで拡大]コロナ禍前、ログハウスの近くにアンティークバルを開くため、設計図を起こし、施工段階まで進んでいたという。だが、「コロナにウクライナ情勢が加わり、輸入建材が当初の3倍になると言われた。無理をして建てたとしても、この非常事態ではお客さんが来るかどうかも分からない。『今じゃないな』と思い直し、計画を保留にしていた」(吉本氏)。そんなときに、テレビでserendix10を見て「すぐに『これだ!』と思った。“田舎に最先端”という組み合わせも面白いと思った」(吉本氏)という。

serendix10に電気設備は付属しないため、照明や換気のための電気設備は引くことにした。本体の表面は3Dプリントしたままの状態ではなく、滑らかな仕上げとし、ドアはオリジナルのものを注文した。セレンディクスによると、基礎については本体価格の1割程度とのこと。スフィアの価格は330万円だが、これらを含めれば500万円近くになり、内装に凝ればもっと費用がかかるという。3Dプリンタ住宅は今までにない試みでもあり、施主として希望を伝えながら、手探りで、より良い建物へとブラッシュアップしている状態にある。そういう意味で「購入者というよりも協力者、チームの一員のようだ」と吉本氏は自分の立場を表現する。

今回建設したserendix10の用途について、吉本氏はまず自身が飼っているミミズクのプレイルームとして使用する予定で、さらにVR(仮想現実)ゲーム体験や茶室、グランピング用途などで貸し出すことも検討している。将来的には、時間貸しで希望者に自由に利用してもらうことも想定しているという。また、吉本氏はserendix50も購入している。serendix50は店舗としての利用には向かないため、現在所有するログハウスを店舗に、serendix50を住居にする計画だ。通常の工法で建てるのと比べれば、serendix10や改築費用と合わせても「十分に予算内に収まる」(吉本氏)という。川べりのログハウスだと冬は寒さが厳しいが、「3Dプリンタ住宅は断熱が優れているようなので期待している」(吉本氏)とのことだ。

従来の住宅施工と区別はしていない

ナベジュウは2008年にクレーンリース事業からスタートし、現在は大工やとび職などの職人を擁し、3Dプリンタ住宅を含めた住宅事業も手掛けている。ナベジュウ 代表取締役社長の渡辺謙一郎氏(図12)は「プリントしている事業部では、『もうこれは製造業だね』と話している。建設業と製造業というように区別するのではなく、ミックスすることによる相乗効果があるのではないかと考えている」と期待を寄せる。

新築戸建て住宅の7割以上で採用される在来(木造軸組)工法では、着工から竣工(しゅんこう)までおよそ半年が必要になる。今回の施設は小規模だが、180日の作業がおよそ3日間で済むため、人件費の大幅な低減につながることが分かる。また、物流コストも現地に近い3Dプリンタで出力することにより最小限に抑えられる。今回の施主のプランの広がりを見ても、住宅の低コスト化は、個人の生き方の自由度を大きく高めてくれるといえそうだ。

関連記事

3Dプリンタ住宅開発における持続的かつ創造性を重視した開発で協業

3Dプリンタ住宅開発における持続的かつ創造性を重視した開発で協業

セレンディクスとAGCセラミックスは、3Dプリンタ住宅開発での持続的かつ創造性を重視した開発で協業する。技術、芸術の両面で優れた特徴を持つ3Dプリンタ住宅づくりに取り組む。 24時間以内で施工できる3Dプリント住宅、協業企業向けに限定予約を開始

24時間以内で施工できる3Dプリント住宅、協業企業向けに限定予約を開始

セレンディクスは、「日本初」をうたう3Dプリンタ住宅を発表した。3Dプリンタで出力した約20トンの躯体を3時間で組み上げ、住宅施工開始から23時間12分で完成した。 超大型3Dプリンタを製造現場へ、コミュニティー主導型モノづくりで挑戦を続けるExtraBold

超大型3Dプリンタを製造現場へ、コミュニティー主導型モノづくりで挑戦を続けるExtraBold

欧米が中心で、日本は大きなビハインドを負っている3Dプリンタ業界において、ペレット式の超大型3Dプリンタという変わった切り口で市場参入を目指すExtraBold。同社が発表した大型3Dプリンタ「EXF-12」は、FDM方式3Dプリンタを単純に大型化したものではなく、一般の製造ラインで活用されるための工夫が随所にちりばめられているという。同社 代表取締役社長の原雄司氏に超大型3Dプリンタ開発にかける思いを聞いた。 超小型衛星の開発を単一プラットフォームで、ジェネレーティブデザインや金属3Dプリンタも活用

超小型衛星の開発を単一プラットフォームで、ジェネレーティブデザインや金属3Dプリンタも活用

オートデスクは、同社ソリューションやソディックの金属3Dプリンタを活用したモノづくりの先進事例として、日本大学理工学部 航空宇宙工学科が研究開発を進めている超小型衛星「CubeSat」および小型衛星トレーニングキット「HEPTA-Sat」の取り組みを紹介するプレスツアーを開催した。 専門医の知見とテクノロジーの融合で治療のハードルを下げる歯科矯正サービス

専門医の知見とテクノロジーの融合で治療のハードルを下げる歯科矯正サービス

3Dプリンタ活用が進む歯科医療の現場において、マウスピース歯科矯正サービス「hanaravi」を展開するDRIPS。同社は歯科矯正の専門知識とテクノロジーの融合によって、患者が抱く歯科矯正へのハードルを下げ、効率的かつ治療効果の高いマウスピース歯科矯正の実現に取り組む。その狙いやサービスの特長について、同社 CEOで医師の各務康貴氏に話を聞いた。 信頼できるマスクを届けたい! 微生物専門家が挑む高性能マスク開発と評価試験

信頼できるマスクを届けたい! 微生物専門家が挑む高性能マスク開発と評価試験

フレンドマイクローブ、名古屋大学、三井化学の3者は、2020年春のマスク不足とそれに乗じた粗悪品の流通を目の当たりにし、高機能3次元マスク「シータ」の共同開発に着手。そして現在、先の見えないコロナ禍において、マスクがファッション化して本来の機能を果たせていないのではないか? という危機感からインナーマスク「タートル」の開発も手掛ける。今回、一連のマスク開発に携わる名古屋大学 大学院教授/フレンドマイクローブ CSOの堀克敏氏に、マスク開発に至った経緯や性能評価に関する取り組みなどについて話を聞いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?