1990年代から給与総額はどう変化した? 一般労働者とパートタイマーで比べてみる:小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ(22)(1/3 ページ)

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は「現金給与総額」に注目します。

現金給与総額とは?

今回は、労働者のお給料について、事業所規模や働き方による違いをご紹介します。今回参照するのは、毎月勤労統計調査です。

この統計調査は産業や事業所規模、就業形態に加えて性別で分けて、毎月、あるいは年平均の給与や労働時間、労働者数などが細かく集計されています。統計データを整理することで、さまざまな観点から日本の労働者の実情を知ることができます。

今回は、最も生活に身近な月額の現金給与総額の推移について見ていきましょう。現金給与総額は、定期給与(決まって支給する給与)に特別給与(特別に支払われた給与)を加えたものです。

- 現金給与総額=定期給与+特別給与

定期給与には基本給や残業代(所定外給与)が、特別給与には賞与や手当などが含まれます。現金給与総額は、所得税や社会保険料などを差し引く前の、私たち労働者が会社から受け取る給与の総支給額と言えますね。

長期的な流れの中での傾向をつかむことが重要だと思いますので、今回はできるだけ長期間の推移が見て取れるグラフをご用意しました。早速、事業所規模別の現金給与総額について眺めてみましょう。

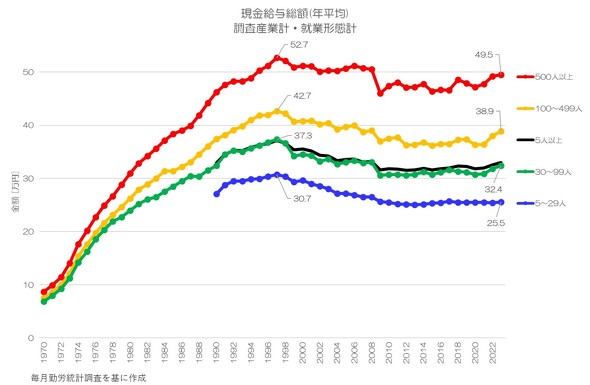

図1が事業所規模別の現金給与総額(年平均)の推移です。現金給与総額は平均月給に相当しますが、賞与なども含んだ年間の平均値ということになります。毎月勤労統計調査は、常用労働者数が5人以上の事業所を対象としていますので、5人未満の事業所は除外されている点には注意が必要です。

事業所規模は次のような常用雇用者数による区分で集計値がまとめられています。5〜29人の小規模事業所(青)、30〜99人の中規模事業所(緑)、100〜499人の中堅規模事業所(橙)、500人以上の大規模事業所(赤)です。グラフ中の5人以上(黒)は、調査対象全体の平均値ということになります。

就業形態は常用労働者のうち、一般労働者とパートタイム労働者に分かれます。図1の就業形態計とは、一般労働者とパートタイム労働者を合算した平均値であることを示します。

調査産業は、毎月勤労統計調査で対象としている産業を表しますが、農林水産業、公務を除くほぼ全ての産業が集計されているようです。

改めて図1を見てみましょう。まず、どの事業所規模でも共通しているのは、1997年までは給与水準が上昇していますが、その後は減少している点です。2010年あたりから横ばい傾向が続いていますが、2021年、2022年からは上昇傾向に転じたように見られます。ただし、5〜29人の小規模企業では横ばいのままです。

事業所規模別に見ると、やはり規模が大きい事業所の方が給与水準が高いことが分かりますね。2023年では5〜29人規模が25万5000円に対して、500人以上規模で49万5000円と、2倍近くの差があることになります。

まとめると、どの事業所規模でも、1997年のピークからは目減りしている状況ですが、近年ではやや持ち直しつつあることになります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- サステナビリティ新時代に求められる「ホリスティック」な経営とは?

コーナーリンク