アモルファス材料の構造的特徴と熱伝導率の相関性をデータ科学により解明:研究開発の最前線

東北大学と物質・材料研究機構は、アモルファス材料における熱伝導率などの物性変化をもたらす構造的要因を解明した。構造的特徴と物性の相関性が明らかになったことで、新たな熱制御材料の開発が期待される。

東北大学と物質・材料研究機構(NIMS)は2024年1月19日、アモルファス材料における熱伝導率などの物性変化をもたらす構造的要因を解明したと発表した。

アモルファス材料は、結晶構造を持たない非晶質と呼ばれる物質で、原子や分子が不規則に密集している。アモルファス材料の作製法によって熱伝導率に違いが出るが、その構造的要因は高分解能透過型電子顕微鏡(TEM)像だけでは区別がつかなかった。

研究チームは、この電子顕微鏡像をトポロジカルデータ解析(TDA)と主成分分析を用いてデータ科学により解析。その結果、低温で作製した試料には原子鎖の短いものが多く、高温で作製した試料には原子鎖が長いものが多かった。原子鎖の長いリングは熱伝導が大きくなることから、この違いがアモルファス材料の熱伝導率の差に関わっていることが示唆される。

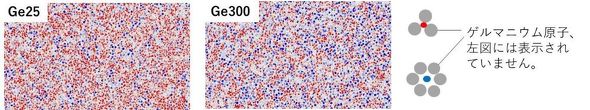

具体的には、スパッタ成膜法により、25、100、300℃の基板温度で作製した試料の断面をTEMで観察し、TDAを用いてベクトルデータとして定量化した。主成分分析で試料間の違いを可視化したところ、300℃の基板温度で作製したGe300に大きなリング構造がより多く存在するという構造的特徴を抽出することに成功した。逆解析により、この大きなリング構造が析出温度の上昇に伴って増えることも分かった。

TEM画像を用いて抽出した構造的特徴。25℃の基板温度で作製したGe25にはゲルマニウム原子鎖の短いリング(赤点)が多く、Ge300には原子鎖の長いリング(青点)が多い[クリックで拡大] 出所:東北大学

TEM画像を用いて抽出した構造的特徴。25℃の基板温度で作製したGe25にはゲルマニウム原子鎖の短いリング(赤点)が多く、Ge300には原子鎖の長いリング(青点)が多い[クリックで拡大] 出所:東北大学アモルファス材料における構造的特徴と物性の相関性が明らかにされたことで、新たな熱制御材料の開発が期待される。

関連記事

リチウム空気電池の充放電回数を向上させる、カーボン正極の構造を考案

リチウム空気電池の充放電回数を向上させる、カーボン正極の構造を考案

東北大学は、リチウム空気電池の充放電回数を向上させる、カーボン正極の構造を考案した。従来のカーボン素材との比較では、容量、サイクル寿命の両方で上回っていることが確認された。 リサイクル黄燐の国内製造に向けた共同研究契約を締結

リサイクル黄燐の国内製造に向けた共同研究契約を締結

東北大学は、スラグ、廃酸、下水汚泥焼却灰などの未利用リン資源から得られるリン酸を原料としたリサイクル黄燐について、国内製造に向けた共同研究契約を住友商事と締結した。 セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

大王製紙は、東北大学、東京大学、産業技術総合研究所と共同で、セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始する。東北大学の研究グループによる研究成果を基に、新規バイオ系半導体の実用化を目指す。 量子アニーリングによる自動搬送ロボットの多台数同時制御の研究を開始

量子アニーリングによる自動搬送ロボットの多台数同時制御の研究を開始

シャープは、東北大学と共同で、量子アニーリングを応用した自動搬送ロボットの多台数同時制御に関する研究を開始した。2024年度中に試作機による実証実験を行い、2025年度中の実用化を目指す。 “クルマの中のライバル”ではなく、クルマの外を見たイノベーションを

“クルマの中のライバル”ではなく、クルマの外を見たイノベーションを

「人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜」での講演で、東北大学大学院 工学研究科 技術社会システム専攻 教授の中田俊彦氏は「電動化はラジカルイノベーション。単にクルマの性能がいいだけでなく、違った意味を持つ」と強調した。 汗の成分を検出するファイバーを織り込んだ衣類用生地を開発

汗の成分を検出するファイバーを織り込んだ衣類用生地を開発

東北大学は、汗の中に含まれるナトリウムや尿酸などを高感度かつ選択的に検出し、モニタリングできる多機能ファイバーの生地を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- 高温超電導線材の生産能力を2倍に増強へ、核融合発電需要に対応

- ヘリカル型核融合炉最終実証装置のコイル製作マシンが完成

- レーザー加速器の「卓上サイズ化」に一歩前進、LWFA電子ビームでFEL発振成功

- コークスと炭素材の事業から撤退、約850億円の非経常損失計上

- 住友ゴムは事業利益が過去最高も、業績予想未達の3要因とは

- 高温接合で熱反りを低減、ダイヤモンドとシリコンの複合ウエハーの製造に成功

- レゾナックの「フェーズ2」、事業ポートフォリオ最適化をどうする?

- 高い難燃性と耐熱性を備えた柔軟なPPS樹脂、PFAS規制に対応

- レゾナックがコア営業利益で増益、半導体材料事業がAI需要を捉える

- デクセリアルズ、減益も光半導体を成長ドライバーに通期目標達成を目指す

コーナーリンク