量子コンピュータに新たな道を開くか、電子の飛行量子ビット動作を世界初実証:研究開発の最前線

NTTとフランスのCEA Saclay、NIMS、KAISTは、グラフェンのp-n接合と、ローレンツ波形の電圧パルスによって生成される単一電子源のレビトンを用いることで、電子の飛行量子ビット動作を世界で初めて実証したと発表した。

日本電信電話(NTT)とフランスのCEA Saclay、NIMS(物質・材料研究機構)、KAIST(韓国科学技術院)は2024年1月16日、グラフェンのp-n接合と、ローレンツ波形の電圧パルスによって生成される単一電子源のレビトンを用いることで、電子の飛行量子ビット動作を世界で初めて実証したと発表した。空間的に配置された素子に量子を通過させることで演算が行われる飛行量子ビットは、光子を用いたものが知られているが、光子間の相互作用が小さいため、量子コンピュータの基本演算要素である2量子ビット演算を効率的に行えないことが課題になっている。相互作用が強い電子の飛行量子ビットを用いれば、光子より効率的な2量子ビット演算が行えるだけでなく、空間的に離れた量子もつれ対のオンデマンド生成が可能になるため、超伝導量子コンピュータの大規模化で制約となっている素子間をつなぐ配線に替わるインタフェースとしての利用も可能になるという。

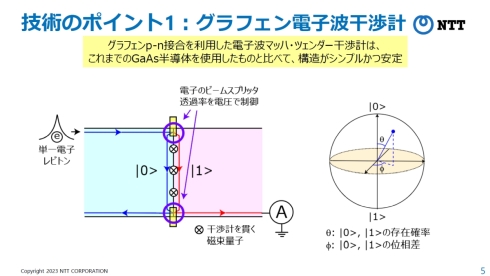

2000年代から行われてきた電子の飛行量子ビットの研究では、光学実験で一般的に用いられている2つのビームスプリッタで構成されたマッハ・ツェンダー干渉計をGaAs(ガリウムヒ素)半導体に形成し、単一電子を入射することでGaAs半導体の軌道を量子的に操作することを目指してきた。この系の構成要素であるマッハ・ツェンダー干渉計を形成するための電子のビームスプリッタと散逸の少ない1次元伝導チャンネル、単一電子源は個別に技術が確立されているものの、これらの要素技術を組み合わせることによる電子の飛行量子ビット動作は実現できていなかった。

これは、GaAs半導体を用いたマッハ・ツェンダー干渉計の量子干渉性が数十mKの温度と数十μVの電圧で失われるため、単一電子を入射した際の電圧パルスによって発生する熱と電圧に耐えられないことに加え、単一電子源の入射エネルギーにもバラつきがありそれによって干渉結果が変わってしまうことが原因になっていた。

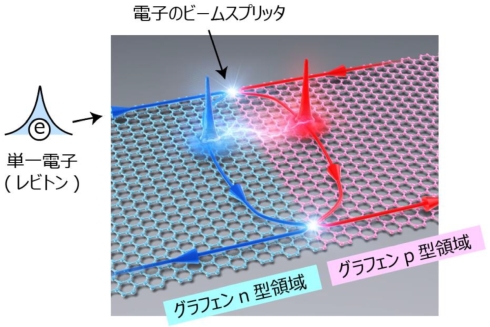

今回の研究成果では、電子のマッハ・ツェンダー干渉計としてグラフェンp-n接合を、単一電子源にレビトンを用いることで課題を解決した。2次元材料の導体であるグラフェンと絶縁体の六方晶窒化ホウ素、金属電極を積層し、微細加工することで作製したグラフェンp-n接合は、一般的な半導体のp-n接合と異なりバンドギャップがないため、p領域とn領域が空間的に接した特殊なp-n接合が形成される。このグラフェンp-n接合を用いれば、GaAs半導体と比べて構造がシンプルかつ安定な電子のマッハ・ツェンダー干渉計となる。量子干渉性が失われる温度は500mK、電圧は500μVとなり、GaAs半導体の数十mKと数十μVと比べて一桁向上している。

単一電子源として用いたレビトンは、バンド理論におけるエネルギー順位に電子が満たされた海水面として見立てられるフェルミ海(Fermi Sea)に、ローレンツ波で励起した波束であり、余分な電子−正孔励起を伴うことなく単一電子だけを生成できることを特徴とする。実際に、グラフェンp-n接合につながる電極に、ローレンツ波形の電圧パルスを印加することでレビトンを生成できることを確認している。

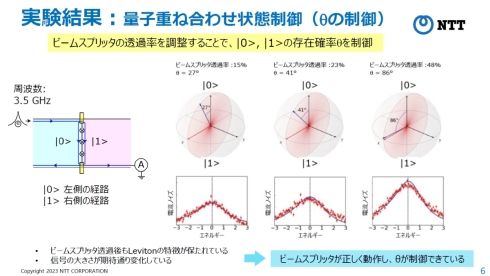

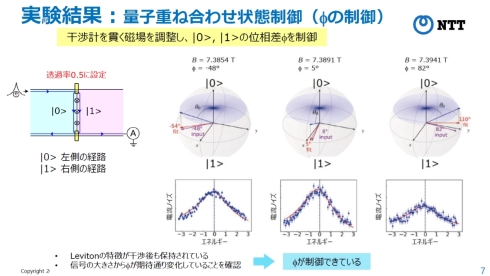

グラフェンp-n接合とレビトンを用いた電子の飛行量子ビット動作の実証は、レビトンを干渉計に入射し、グラフェンp-n接合のn領域を伝播する状態(|0>)とp領域を伝播する状態(|1>)の量子的重ね合わせを制御することで得られた。レビトンを入射する入り口側のビームスプリッタの透過率を変化させることで|0>、|1>の存在確率を、干渉計を貫く磁束量子の本数を変化させることで|0>、|1>の位相差を制御することで、任意の量子重ね合わせ状態が実現可能になる。なお、量子ビットの状態を表すブロッホ球では、|0>、|1>の存在確率がθ、|0>、|1>の位相差がφに対応している。

今回の成果は固体素子中における電子の飛行量子ビット動作を世界で初めて実証したものとなる。今後は、5年後をめどに、複数のグラフェンp-n接合を作り込んだ素子構造で理論的に想定されている2量子ビット操作による量子もつれ対のオンデマンド生成の実現を目指す。将来的には多量子ビット化も進めて、電子の飛行量子ビットを用いた量子コンピュータの開発にもつなげたい考えだ。

関連記事

100GHz100コアの「スーパー量子コンピュータ」実現へ、光通信技術が道を開く

100GHz100コアの「スーパー量子コンピュータ」実現へ、光通信技術が道を開く

NTTと東京大学、理化学研究所、JSTは、最先端の商用光通信技術を光量子コンピュータに応用することで、世界最速となる43GHzのリアルタイム量子信号の測定に成功したと発表した。 “将棋の封じ手”暗号プロトコルが量子コンピュータに対応、一方向性関数で構成

“将棋の封じ手”暗号プロトコルが量子コンピュータに対応、一方向性関数で構成

NTTは、量子コンピュータに対する安全性と通信効率を両立する「コミットメント」を、暗号理論における最も基本的な構成要素である「一方向性関数」のみを用いて世界で初めて構成したと発表した。 超伝導量子コンピュータ国産2号機が誕生、量子シミュレーターと連携可能

超伝導量子コンピュータ国産2号機が誕生、量子シミュレーターと連携可能

富士通と理化学研究所は2023年10月5日、埼玉県内で会見を開き、共同で設立した理研RQC-富士通連携センターで、国産2号機となる64量子ビット超伝導量子コンピュータを開発した。 デンソーが疑似量子技術「DENSO Mk-D」を開発、500万変数規模の問題に世界初対応

デンソーが疑似量子技術「DENSO Mk-D」を開発、500万変数規模の問題に世界初対応

デンソーが独自の疑似量子技術「DENSO Mk-D」を開発。古典コンピューティングとイジングモデルを用いて組み合わせ最適化問題を解く疑似量子技術では、これまで100万変数規模の問題に対応するのが限界だったが、「世界で初めて」(同社)500万変数規模の問題を解けることを確認したという。 量子ビットを動かせばいい、シリコン量子計算機の課題を解決する常識外れの新方式

量子ビットを動かせばいい、シリコン量子計算機の課題を解決する常識外れの新方式

日立製作所はシリコン量子コンピュータについて、従来より効率良く量子ビットを制御できる新方式「シャトリング量子ビット方式」の効果を検証したと発表した。 スパコンで届かない領域へ、127量子ビットの商用量子コンピュータが国内初稼働

スパコンで届かない領域へ、127量子ビットの商用量子コンピュータが国内初稼働

IBMと東京大学は、127量子ビットの量子チップである「IBM Quantum Eagle」を搭載したゲート型商用量子コンピュータ「IBM Quantum System One with Eagle プロセッサー」を2023年秋ごろに国内で稼働開始すると発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

- 1.5km離れた漁場をWi-Fi HaLowなどで可視化、海洋モニタリングの実証に成功

- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順

コーナーリンク