クモの器官を参考に、ひずみを計測可能な柔軟光センサーシートを開発:研究開発の最前線

東京大学は、神奈川県立産業技術総合研究所、宇都宮大学、科学技術研究所と共同で、クモの脚関節近くの亀裂が平行に並んだ器官を参考に、ひずみが測れる光センサーシートを新たに開発した。

東京大学は2023年10月13日、神奈川県立産業技術総合研究所、宇都宮大学、科学技術研究所と共同で、クモの脚関節近くの亀裂が平行に並んだ器官を参考に、ひずみが測れる光センサーシートを開発したと発表した。人の動作認知などに対して、非電極、非配線下でひずみを計測可能なフレキシブルウェアラブル性能を持つ光センシングやバイオミメティクス技術としての発展が期待される。

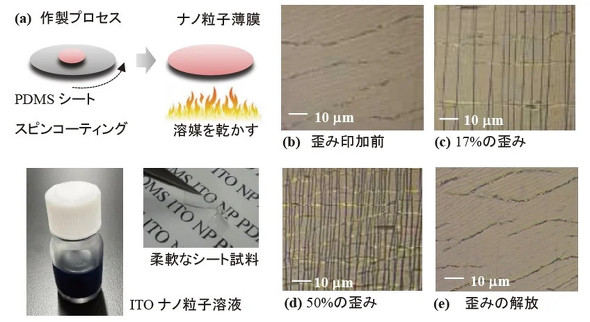

今回の研究では、クモの脚関節近くにある亀裂の開閉動作を、表面プラズモン共鳴に応用し、塗るだけでひずみ計測が可能な光センサーシートを開発。試料の引っ張り試験中に、透明導電膜として知られるITO(Sn添加In2O3)ナノ粒子薄膜の表面形態を観察したところ、試料に引っ張りを与えると表面上に多くの亀裂が形成され、その密度はひずみに応じて大きくなった。引っ張りを戻すと、表面の亀裂が閉じた。

(a)スピンコーティング法を用いたITOナノ粒子薄膜の作製方法。(b)〜(e)ナノ粒子薄膜の柔軟性を示す写真。異なる引張応力下におけるナノ粒子薄膜表面の共焦点レーザー顕微鏡の写真[クリックで拡大] 出所:東京大学

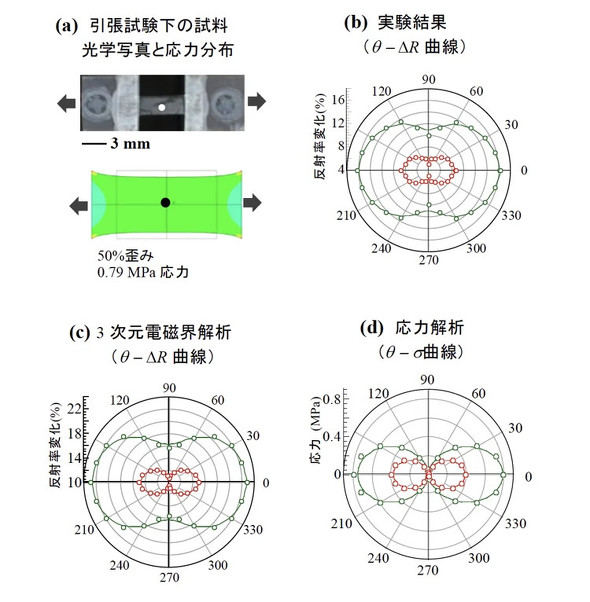

(a)スピンコーティング法を用いたITOナノ粒子薄膜の作製方法。(b)〜(e)ナノ粒子薄膜の柔軟性を示す写真。異なる引張応力下におけるナノ粒子薄膜表面の共焦点レーザー顕微鏡の写真[クリックで拡大] 出所:東京大学引っ張り試験中のITOナノ粒子薄膜について、光学特性と試料の応力分布を見ると、試料に対する引っ張りひずみが25%と50%の場合、反射率変化に面内偏光性が観測された。この面内偏光性は、試料に発生した応力の面内方位に一致したことから、ITOナノ粒子薄膜の反射率変化が応力と良い相関性があることが分かった。

(a)引っ張り試験下の試料の光学写真と3次元応力分布像。(b)反射率変化(ΔR)の面内偏光性。(c)3次元電磁界解析による反射率の面内偏光性。面内偏光性は入射角度(θ)を変化させた。(d)応力(σ)の面内依存性。[クリックで拡大] 出所:東京大学

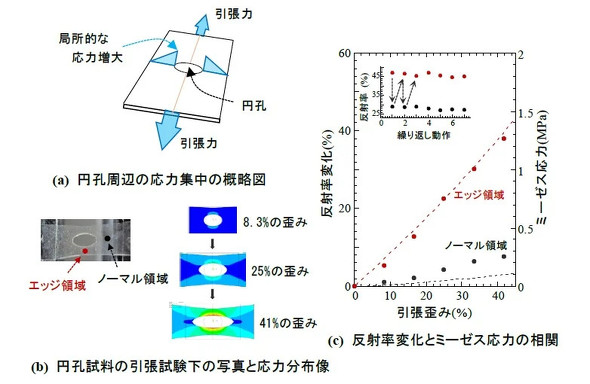

(a)引っ張り試験下の試料の光学写真と3次元応力分布像。(b)反射率変化(ΔR)の面内偏光性。(c)3次元電磁界解析による反射率の面内偏光性。面内偏光性は入射角度(θ)を変化させた。(d)応力(σ)の面内依存性。[クリックで拡大] 出所:東京大学この相関性を確認するため、丸い穴を開けたPDMS(ポリジメチルシロキサン)シートを使った引っ張り試験を実施。応力が集中する丸い穴の周りと応力の集中がないエリアの反射率の変化を測定すると、集中エリアの方が反射率の変化が高かった。これは、シート表面の応力分布の違いをITOナノ粒子薄膜の反射率変化を使って評価できることを示唆する。

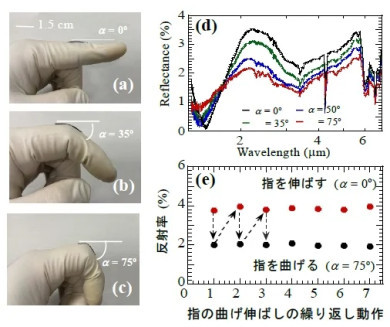

また、ウェアラブル性能を測定するため、ゴム手袋の人差し指第2関節部位上にITOナノ粒子薄膜を塗布し、人差し指の屈伸運動による反射率の変化を計測した。指の曲げ角度の増加に応じて反射率の変化が見られ、指の屈伸運動を繰り返すと反射率が可逆的に変化し、人の運動動作の測定に成功した。これにより、同センサーシートのフレキシブル性能が証明できた。

同センサーシートは、構造物のひずみ診断から、人の運動動作の認知、柔らかい材料の計測に向けたフレキシブルでウェアラブルなひずみ計測に活用できる可能性がある。今後は、ハイパースペクトルカメラを用いることで、ひずみ領域の2次元的な可視化計測への展開につなげる。

関連記事

データ駆動による完全循環型バイオアダプティブ材料の開発を推進

データ駆動による完全循環型バイオアダプティブ材料の開発を推進

日立製作所は、再資源化可能な完全循環型バイオアダプティブ材料の開発に向けて、東京大学と協創すると発表した。東京大学の実験データやノウハウを、同社のMI向けAI技術により分析することで、データ駆動による開発を推進する。 両面ゲートIGBTのスイッチング損失を最大62%低減、東京大学が新技術開発

両面ゲートIGBTのスイッチング損失を最大62%低減、東京大学が新技術開発

東京大学 生産技術研究所は2020年12月7日、ゲート両面の動作タイミングを最適化することなどを通じて、両面ゲートIGBTのスイッチング損失を、片面ゲートIGBTと比較して最大62%低減することに成功したと発表。 東大とIBMが産学連携を加速する量子コンピュータ研究施設を設立

東大とIBMが産学連携を加速する量子コンピュータ研究施設を設立

東京大学と日本IBMは2021年6月7日、量子コンピュータ技術の研究開発を行うハードウェアのテストセンターとして「The University of Tokyo - IBM Quantum Hardware Test Center≫」を東京大学 浅野キャンパス内(東京都文京区)に開設したことを発表した。 “軽やかな”耐震補強を実現するカーボンファイバー、建築でも採用広がる

“軽やかな”耐震補強を実現するカーボンファイバー、建築でも採用広がる

小松精練と東京大学 工学部 建築学科 隈研吾研究室は、東京大学構内でイベント「この先に繋げる都市環境のアイディア」を開催。新たな建築材料として、カーボンファイバーによる耐震補強などについて紹介した。 脳を模倣したAIチップをNECと東大が実用化、総合的提携の一環で

脳を模倣したAIチップをNECと東大が実用化、総合的提携の一環で

NECと東京大学が基礎研究から人材育成、社会実装まで及ぶ総合的な産学連携に合意した。第1弾として脳の構造を模したAIである「ブレインモルフィックAI」の実用化と社会実装を進める。 鉄スクラップ検収をAIで効率化、低CO2排出の電炉法の活用拡大へ

鉄スクラップ検収をAIで効率化、低CO2排出の電炉法の活用拡大へ

トピー工業は東京大学発のスタートアップEVERSTEELと共同で鉄スクラップをAIで解析する実証実験を開始した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- マイクロ波を活用した真空溶剤蒸留回収装置を開発、2027年に販売

- 「飲料缶の技術」を応用、金属と樹脂を強固につなぐ「PLATEM」

コーナーリンク

人差し指の曲げ角度。(a)0度、(b)30度、(c)75度の写真。(d)反射率スペクトルと指のまげ角度の相関。(e)指の曲げ伸ばし運動の繰り返し動作と反射率の変化 出所:東京大学

人差し指の曲げ角度。(a)0度、(b)30度、(c)75度の写真。(d)反射率スペクトルと指のまげ角度の相関。(e)指の曲げ伸ばし運動の繰り返し動作と反射率の変化 出所:東京大学