魚肉の鮮度を半導体センサーがニオイで判定、生食加熱などの品質を客観的に保証:組み込み開発ニュース

産総研は、北海道立工業技術センターとの共同研究により、半導体センサーによってニオイから養殖ブリ魚肉の鮮度を判定する技術を開発したと発表した。

産業技術総合研究所(以下、産総研)は2023年8月21日、函館地域産業振興財団 北海道立工業技術センターとの共同研究により、半導体センサーによってニオイから養殖ブリ魚肉の鮮度を判定する技術を開発したと発表した。魚肉を採取することなく鮮度を判定できる非破壊検査によって、生食用と加熱用などの品質を客観的に保証することが可能になる。今後は他の魚肉での検証を進めるとともに、魚介類の干物などの熟成度合いをモニタリングする用途への適用なども検討する。

今回の研究は大まかに分けて、魚肉のニオイを定量的に分析した結果に基づく模擬の鮮度指標ガス(以下、指標ガス)の調製と、この指標ガスを用いて複数の半導体センサーを組み合わせたポータブル測定器によるAI(人工知能)学習から成る。産総研はこれまでにVOC(揮発性有機化合物)向けの半導体センサーや生活空間のニオイを計測するポータブル測定器などを開発しており、今回の研究にはこれらのガスやニオイを計測する技術が応用されている。

指標ガスの調整では、北海道立工業技術センターが、魚肉の入荷直後と生食(0℃の保管で入荷から5日後)、加熱調理で可食(0℃の保管で入荷から11日後)、腐敗(30℃の保管で入荷から1日後)という目安となる4つの鮮度状態に対して、魚肉のニオイ成分を含む空気を吸着剤に吸引してサンプリングしたものを用意した。産総研は、送付された吸着剤からニオイ成分をガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)で分析した。分析で得られた成分のうち、養殖ブリのフィレ(三枚おろしにした魚肉の半身)の4つの鮮度状態から合計27成分の化学物質を検出した。

ただし、魚肉のニオイを再現するために数十種のガス成分を魚肉のニオイと同じ濃度比で混合することはコスト面で困難である。また、半導体センサーは、同族の化学物質には類似するセンサー応答を示す特徴を有するため、各族の代表的な成分4種類で濃度比を調製して指標ガスを作成した。

今回の研究で試作したセンサー素子は、一般的な市販の半導体センサーと同一の直径10mmで、1個の素子内に4種類の半導体センサーを搭載できる。ポータブル測定器の外形寸法は縦235×横215×高さ65mmで、2個のセンサー素子それぞれに4種類の半導体センサーを搭載することで、合計8種類の半導体センサーを組み込んでいる。センサー素子の1つは一般的な半導体センサーを4種類、もう1つは一般的な半導体センサー2種類と、産総研が独自に開発した湿度の影響を受けにくいバルク応答型センサー2種類を載せた。

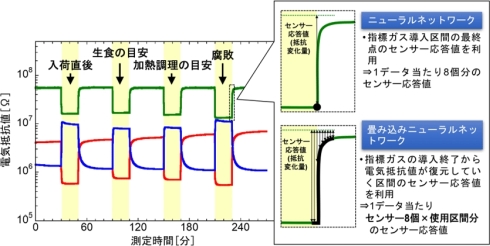

このポータブル測定器で、養殖ブリの4つの鮮度状態に対応した指標ガスを吸引して、8種類の半導体センサーの抵抗値を計測した。抵抗値は、4つの鮮度状態それぞれで指標ガスの4つの構成成分の濃度比によって変化する。例えば、n型半導体特性を持つセンサーでは抵抗値が減少し、p型では抵抗値が増加する。指標ガス吸引前の抵抗値を基準とした抵抗変化量がセンサー応答値となり、ポータブル測定器としてはセンサー8個分の応答値が1データとして扱われる。

まず、このセンサー応答値から4つの鮮度状態に分類するため、4つの鮮度に対応した指標ガスを同じ工程で製造してガスバッグに充填(じゅうてん)し、繰り返し測定を行い、4つの鮮度で合計240データを蓄積し、ニューラルネットワークを用いた機械学習アルゴリズムを構築した。このニューラルネットワークを用いて、学習データ以外のデータを用いる交差検証を行ったところ144データが正解で、正答率は0.6となった。

8種の半導体式センサーのうち3種の電気抵抗値の変化と学習データに用いたセンサー応答値。入荷直後、生食、加熱調理、腐敗の目安となる指標ガスを計測。図中の黄色の区間で指標ガスを導入した。赤線は一般的なn型半導体式センサー、青線は一般的なp型半導体式センサー、緑線はバルク応答型センサーの抵抗値を示す[クリックで拡大] 出所:産総研

8種の半導体式センサーのうち3種の電気抵抗値の変化と学習データに用いたセンサー応答値。入荷直後、生食、加熱調理、腐敗の目安となる指標ガスを計測。図中の黄色の区間で指標ガスを導入した。赤線は一般的なn型半導体式センサー、青線は一般的なp型半導体式センサー、緑線はバルク応答型センサーの抵抗値を示す[クリックで拡大] 出所:産総研ただし、実用的な鮮度判定に適用するには0.6という正答率は十分に高いとはいえない。そこで、正答率を高めるために、1個のセンサー当たり複数の応答値を用いる方法を検討し、指標ガスの導入を終了させて半導体センサーの電気抵抗値が復元する区間から得られるセンサー応答値も解析に利用することにした。これにより、1データ当たりセンサー8個×複数点のセンサー応答値になる。畳み込みニューラルネットワークを用いた機械学習アルゴリズムを構築し、交差検証を行ったところ、240データのうち229データが正解となり正答率が0.954に向上した。

この高い正答率の機械学習アルゴリズムを用いて、養殖ブリ刺身の鮮度の判定を行った。ブリ刺身をガスバッグに入れ、購入直後のニオイを室温下(約22℃)で測定し、家庭用冷蔵庫(2〜5℃)で1日保管して、室温下に戻して再度測定した。購入直後は生食で可食、1日保管後は加熱調理であれば可食との判定結果になったという。

今後は鮮度指標であるK値のリアルタイム出力の実現へ

すしや刺身といった魚の生食が世界的に浸透する中で、生鮮水産物の鮮度指標として「K値」という基準が提案されている。魚は死後、時間経過とともに内因性の酵素によって、生体のエネルギーの放出/貯蔵に関わるATP(アデノシン3リン酸)は、ADP(アデノシン2リン酸)、AMP(アデニル酸)、IMP(イノシン酸)、HxR(イノシン)、Hx(ヒポキサンチン)の順で分解していく。分解が進んだ状態で生成されるHxRとHxの合計量を、ADPからHxまでの総量で割った百分率がK値である。K値は、水産物の死後の時間経過に伴って増加することから、低い値の方が鮮度は良好と判定される。

しかし、K値の導出のための化学測定には魚肉の採取が必要であるとともに、高速液体クロマトグラフなどの分析機器を扱う技能や分析時間が必要となるため、手軽に鮮度を判定する新たなセンシング技術の開発が求められていた。

今回の研究成果では、魚肉の鮮度判定にとどまっているが、今後は科学的な鮮度指標であるK値と半導体センサーのセンシング技術による出力とを突き合わせることで、ニオイからK値を判定する技術の開発を行う。また、多様な魚肉のデータを蓄積してK値を判定できるデータベースの構築も進める。その上で、ポータブル検知器からリアルタイムにK値を出力する改良などを順次行い、早期の実用化を目指すとしている。

なお、今回の研究は、産総研 極限機能材料研究部門 電子セラミックスグループ(主任研究員の伊藤敏雄氏、研究員の崔弼圭氏、研究グループ長の増田佳丈氏)と函館地域産業振興財団 北海道立工業技術センター 研究開発部(食産業支援グループ 専門研究員の吉岡武也氏、研究主査の緒方由美氏、ものづくり支援グループ 研究主幹の菅原智明氏)が共同して行った。

また、技術の詳細については「第25回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」(2023年8月23〜25日、東京ビッグサイト)の「鮮度流通技術実証コンソーシアム」の展示ブースで紹介する予定だ。

関連記事

「におうぞ、これはあの人だ」パナソニックが目指す嗅覚のデジタル化

「におうぞ、これはあの人だ」パナソニックが目指す嗅覚のデジタル化

パナソニック インダストリーは2022年11月11日、人の五感の内、残された嗅覚のデジタル化を実現する嗅覚センシング技術についてプレスセミナーを開催した。呼気のにおいによる人の識別や、五感を使ったメタバース環境の実現などへの活用を想定している。 ソニーが“におい”事業を本格化、「におい提示装置」を来春販売へ

ソニーが“におい”事業を本格化、「におい提示装置」を来春販売へ

ソニーは2022年10月5日、嗅素(においの素)を手軽に制御する「Tensor Valve(テンソルバルブ)」テクノロジーを開発し、におい提示装置「NOS-DX1000」を2023年春に発売すると発表した。当面は、耳鼻咽喉科や、アルツハイマー型認知症を扱う神経内科などの医療分野での展開を想定する。 特定のにおいを高感度に検知する、小型かつ低コストなセンサー

特定のにおいを高感度に検知する、小型かつ低コストなセンサー

東芝は、社会インフラ設備の保守と点検の現場向けに、特定のにおいを高感度に検知する小型のにおいセンサーを開発した。カビ臭の主な原因となる2-MIBを、大気中濃度0.2ppbvレベルで検知できる。 嗅覚センサーと機械学習を活用し、臭いのデジタル化に成功

嗅覚センサーと機械学習を活用し、臭いのデジタル化に成功

物質・材料研究機構は、限られた臭いサンプルの中から、基準となる臭いを選定する技術を開発した。さまざまな臭いを、基準となる臭いの混合比で表現できることを確認した。 見える、見えるぞ、私の体臭が! ニオイの見える化はオープンイノベーションから

見える、見えるぞ、私の体臭が! ニオイの見える化はオープンイノベーションから

コニカミノルタは「世界初」(同社)とするニオイ見える化チェッカー「Kunkun body」を発表。頭、耳の後ろ、脇、足の4カ所について、3大体臭といわれる汗臭、加齢臭、ミドル脂臭を数値として測定できるデバイスだ。オープンイノベーションにより、アイデア出しから約2年という短期間で商用化した点にも注目だ。 五感センサー最後の砦「嗅覚」攻略を目指す、MSSフォーラムが発足

五感センサー最後の砦「嗅覚」攻略を目指す、MSSフォーラムが発足

物質・材料研究機構など7者は、超小型センサー素子であるMSS(膜型表面応力センサー)を用いた嗅覚IoTセンサーの業界標準化推進に向け公募型実証実験活動を行う「MSSフォーラム」を設立する。「2020年に約900億円が見込まれる」(NIMS 理事の長野裕子氏)という嗅覚センサー市場に向けて活動を加速させたい考え。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク

半導体センサーと機械学習で魚肉のニオイから鮮度を判定 出所:産総研

半導体センサーと機械学習で魚肉のニオイから鮮度を判定 出所:産総研