�f�B�X�N���[�g�i���U�I�j�v�̉\���F�f�U�C���ƃ��[�v�T�C�N���i3�j�i1/3 �y�[�W�j

�u���C�J�[���[�u�����g�v����10�N�B3D�v�����^���͂��߂Ƃ���u�f�W�^���H��@�B�v���t��������A�V���Ȑv�Z�p�A�n�����A���l�n�o�̎��H��ςݏd�˂Ă����f�U�C���H�w�҂��A�~�ς��Ă������̕��@�_���A���Ɂu�z�^�Љ�̎����v�ւƐڑ�����A�傫�ȍ\�z�Ƃ��̓����Љ��B�u�f�U�C���v�Ɩ��t����ꂽ�V�T�O�͉ʂ����āA���Ă����������u�T�[�L�����[�f�U�C���v�̒P�Ȃ�A������A���{���̐V���ȊT�O�ɂȂ蓾�邩�\�\�B�A�ڑ�3��ł́u�f�B�X�N���[�g�i���U�I�j�v�̉\���v�ɂ��Ď��グ��B

�u�����[�X�v�Ɓu���T�C�N���v�̊Ԃ�

�@���ꂩ��̐l�H���f�U�C���́A���u�p���v��u�̂ĕ��i�̂ĂȂ����@���܂ށj�v�܂ł��˒��Ɋ܂ޕK�v������B��x�g���I�����l�H�����A�C�����Ďg�����Ƃ́u���y�A�v�A���̂܂܂̌`�ōė��p���邱�Ƃ́u�����[�X�v�A��������ޗ����x���ɂ܂Ŗ߂�����ōĐ����p���邱�Ƃ́u���T�C�N���v�ƌĂ��B

�@�����������A�O���Љ���悤�ȁuFabLab3.0�v�̃A�v���[�`�́A�u�����[�X�v�Ɓu���T�C�N���v�̒��Ԃ��J����̂Ƒ����邱�Ƃ��ł���B����l�H�����A���炩���ߐ��邢�͗��̏�̊�{�P�ʃ��W���[���̑g�ݍ��킹�Ƃ��Đv���Ă����A�g���I�����ۂɁA��{�P�ʃ��W���[���܂Ńo���o���ɕ������A�܂��ʂ̌`�ɑg�ݗ��Ē����čĎg�p�ł���B�{�A���ł́A������u�f�B�X�N���[�g�i���U�I�j�v�v�ƌĂԂ��Ƃɂ��悤�B

�@�f�B�X�N���[�g�v�́A�ė��p�̍ۂɌ`�̑g�݊������B�]���āA�`��ς����ɂ��̂܂܍ė��p�i�������[�X�j����A�v���[�`�Ƃ͈قȂ�B���Ƃ����āA�ޗ����x���܂Ŗ߂��i�����T�C�N���j�킯�ł��Ȃ��B�����܂Łi���炩���ߐݒ肳�ꂽ�j�u��{�P�ʁv�ɂ܂Ŗ߂����ƂɂƂǂ߂�B���̂��߁A�u�����[�X�i���̂܂܍ė��p�j�v�Ɓu���T�C�N���i�ޗ��܂Ŗ߂��čĐ����p�j�v�́g�ԁh�Ȃ̂ł���B���̃A�v���[�`�̌��́A�g�g�ݗ��Ă��ۂɂ́u���i�v�Ƃ��ď�v�ɋ@�\���A���g���Ȃ��Ȃ����ۂɂ͕����^�č\�����₷���h�Ƃ������\���������u��{�P�ʁv���A�����ɂ��Đv���邩�Ƃ������ƂɂȂ�B������₷�������A�uLEGO�i���S�j�v�ɑ�\����郂�W���[���ߋ�̔����Ă��鐫�����A�ǂ��܂Ŏ����E�̐l�H���ɉ��p�ł��邩�Ƃ����T���ɂȂ�B

�@���������u��{�P�ʁv�̕����^�g�ݗ��ăA�v���[�`���A������O�̂悤�Ɂu�v���{�H�Z�p�v�Ƃ��đ��Â���~�ς���Ă����W�������́u���z�v�ł���B�l���^�ׂ�傫���̃����K��̃u���b�N��ςݏd�˂č\�z���ꂽ�s���~�b�h��X�t�B���N�X�i�g�ϑ��j��A���x�Ȍp��A�d�����H���{���ꂽ�؍ޓ��m��g�ݍ��킹�\�z����Ă����ؑ����z�́A����������̌���������Ă���B

�@�u���z�v�ł��������v�{�H�Z�p���҂ݏo����Ă������R�̓V���v���ŁA�l�H��������ł��邪�̂ɁA���i�̑g�ݍ��킹�A�ςݏd�˂ł����A���������{�H���s�����Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B����ɁA�g�ݗ��č�Ƃ��u�H��v�ł͂Ȃ��A�ʏ�u����v�ōs���邽�߁i���l�I�ɂ͂��̓_���u�����ԁv�Ɓu���z�v�̐��Y�V�X�e����̍ő�̈Ⴂ�ł���悤�Ɏv����j�A��{���W���[�����ǂ�����Č���܂ʼn^�сA�W�c��ƂŁA�ǂ̏��ԂŌ����I�ɑg�ݗ��Ă邩�Ƃ����ۑ�Ə�Ɍ������킴��Ȃ������Ƃ����w�i������B

���z�ɂ�����u�����P�[�V�����v�Ɓu���^�{���Y���i�V��Ӂj�v

�@���z�ł́A�����ς�u���i��g�ݗ��Ăċ���Ȑl�H��������v�K�v���ɒ[���A�u��{�P�ʁv����ɂ����f�B�X�N���[�g�v�^�{�H�������ςݏグ���Ă����B�����A�u����v�ߒ��݂̂Ȃ炸�A�u�g���I������v�̉ߒ��ɂ܂ł��̓�������������Ă����̂́A��ɖؑ����z�̃W�������ł���B�ڒ��܂ŌŒ肵����A������N�M�ŌŒ肵���肷�邱�Ƃ��ւ���Ƃ��A�����܂Ŋɂ��u�҂ށv�悤�ɂ��đg�ݏグ���Ă���×��̖ؑ����z�́A�v���Z�X���t�ɂ��Ē��J�ɕ�������A�قڑS�Ă̕��i���ė��p�ł���Ƃ������قȐ���������i�Ȃ��A�ؑ����z�i�ɂ܂Ńo���o���ɂ��邱�Ƃ��A���{���z�ł͓��Ɂu�قǂ��v�ƌĂ�ł���j�B���̂��Ƃ���A�g���Ȃ��Ȃ�����������������o���o���ɂ��A�ʂ̏ꏊ�Ɉړ����āA�g�ݗ��Ăčė��p����i���ڒz�Đ��^�����P�[�V�����j�Ƃ������z�����܂�Ă���B����́u�X�N���b�v���r���h�v�^�̌��z��̂Ƃ͍��{�I�ɔ��z���قȂ�B

�@���{����FabLab�i�t�@�u���{�j�ƂȂ����u�t�@�u���{���q�v�i2011�N�����j�����{���\���Ă���u���̑��v�Ƃ������z�́A���Ƃ��ƏH�c������s�ɂ������z150�N�قǂ̎𑠂��A�؍ށi���i�j���x���ɂقǂ���āA���q�܂ʼn^��A�g�ݗ��Ē����ꂽ�����ł���B�؍ނ��ė��p���邱�Ƃ͂������A�y�ǂɎg���Ă����u�y�v������セ�̂܂܉^��A�V���Șm�i���j���������A���蒼����ĕǍނƂ��čė��p����Ă���B���̑S�H���͐v��S������O�v����Web�T�C�g�ŏЉ��Ă���B

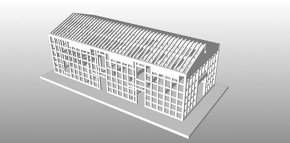

�}2�@�u���̑��v3D���f���i���j�ƃ��[�U�[�J�b�^�[�ɂ��͌^�i�E�j�m�N���b�N�Ŋg��n �o���F�c��`�m��w �c���_�猤�����^�t�@�u���{���q

�}2�@�u���̑��v3D���f���i���j�ƃ��[�U�[�J�b�^�[�ɂ��͌^�i�E�j�m�N���b�N�Ŋg��n �o���F�c��`�m��w �c���_�猤�����^�t�@�u���{���q�@���������v�Z�@�͍��A�ؑ�CNC���[�^�[�Ȃǂ�p�����f�W�^���t�@�u���P�[�V�������z�ɂ�����I�Ɉ����p�������B���̈��Ƃ��āA�M�҂̌������̑��Ɛ��ł���H�g�_�C�������グ�����z�n�f�W�^���t�@�u���P�[�V�����X�^�[�g�A�b�v�AVUILD�̎��H�������Ă����i�ނ̒����ł���w���^�A�[�L�e�N�g����������̂��߂̌��z�i���㌚�z�ƃR���Z�v�g�E�V���[�YII-1�j�x�i�X�y���v���[�c�j��w���z�Ƃ̉�́x�iVUILD BOOKS�j�ɏڂ������e���L����Ă���j�B

�}3�@54��ނ̌p��E�d���̃p�^�[��������3D���C�u�����m�N���b�N�Ŋg��n �o���F�c���_�猤���� ���茒���ɂ�鑲�Ƙ_�����i3D�f�[�^�͂�����Ɍ��J����Ă����j

�}3�@54��ނ̌p��E�d���̃p�^�[��������3D���C�u�����m�N���b�N�Ŋg��n �o���F�c���_�猤���� ���茒���ɂ�鑲�Ƙ_�����i3D�f�[�^�͂�����Ɍ��J����Ă����j�@����ɁA�������60�N�O��1960�N�A���̕��������I���A���x�o�ϐ����̎���������������ɂ��L���Ȍ��z�^�����������B�����A�����x�I�Ɍ��݂���Ă���������R���N���[�g�̋���ȃr���Q��s�s�ɂ��A�u�����Ƒg�ݗ��āv�̂悤�ȁu�V��Ӂv�ɂ�萶���I������^���悤�Ƃ����A���{���M�̌��z�^���u���^�{���Y���v�ł���B

�@���̑�\�I���z�Ƃ�����u����J�v�Z���^���[�r���v�i�v�F����I�͎��j�́A50�N������2022�N�̂܂��ɍ��A��̍�Ƃ��i�s���Ă���b��ɂȂ��Ă���B�g���b�N�ɐς�œ��{�̓��H�������悤�ɂƐ��@���ݒ肳�ꂽ�A�ʐ�10m2�i4000mm�~2500mm�j�̃J�v�Z������{�P�ʃ��j�b�g�i1�����j�Ƃ��Ă���ꂽ���z�ł���A���Ƃ��Ƃ̍\�z�ł́A25�N���ƂɃJ�v�Z�������O����A���������͂��������Ƃ����B���ǁA��̂����肳�ꂽ���݂܂�50�N�ԁA�ϋɓI�ɃJ�v�Z���̕����^�������s���邱�Ƃ͂Ȃ��������A���܂��ɁA��̂̉ߒ���1��1�̃J�v�Z�������J�Ɏ��O����^��Ă���i�J�v�Z�����q�ɂɉ^��A�ۊǂ����l�q�Ȃǂ��A�M�҂̃^�C�����C���ɂ͗���Ă���j�B���炩�Ɂu�X�N���b�v���r���h�v�^�̌��z�̉�̌���Ƃ͈قȂ�l���������ɂ���̂��B

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

���J�v�̋L�������L���O

- ���U�͂Ȃ��N����H�@�ˁ|�}�X�n�Ɠ`�B���ōl����

- �uMacBook Neo�v�͍��z�����łȂ��A���ɂ��D����

- �Ȃ��u�ŐV�̗D�ꂽ�Z�p�v������Ŏg���Ȃ��̂�

- �v�҂̎v�l���~�߂Ȃ��Ƃ������_

- 3D�v�����^�p���x���ޗ��uToughONE�v�̑Ή��@������^���f���֊g��

- �_�C�����̒����^���ʒT���ԁuYAOKI�v�A������܂̖{�܂����

- �y���x��4�z�}�ʂ̌����@�̕\�L���U������I

- �剞�͂ƃ~�[�[�X���͉͂����Ⴄ�̂��@�u���́v�ōl���鋭�x�v�̊�{

- �L���m���A32�N�A����iF DESIGN AWARD����܁@���܂ɑS�g�pX��CT�f�f���u���I�o

- �ό`�ߋ�璅�z��ICOMA�uTATAMEL BIKE�v��iF DESIGN AWARD 2026�����