製造技術史における「100年」の区切りだった2012年:環デザインとリープサイクル(2)(1/2 ページ)

「メイカームーブメント」から10年。3Dプリンタをはじめとする「デジタル工作機械」の黎明期から、新たな設計技術、創造性、価値創出の実践を積み重ねてきたデザイン工学者が、蓄積してきたその方法論を、次に「循環型社会の実現」へと接続する、大きな構想とその道筋を紹介する。「環デザイン」と名付けられた新概念は果たして、欧米がけん引する「サーキュラーデザイン」の単なる輸入を超える、日本発の新たな概念になり得るか――。連載第2回のテーマは「『100年』の区切りだった2012年」だ。

今から10年前、クリス・アンダーソンの著書『MAKERS 21世紀の産業革命が始まる』(NHK出版)や、拙著『FabLife ―デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』(オライリージャパン)が出版された2012年は、実は製造技術史における大きな区切りの年でもあった。世界で初めてのライン式自動車工場が作られた年から、ちょうどぴったり「100年」の年だったのである(ただ、当時は技術的興奮と文化的熱狂が前面に立っており、振り返り的な文脈や歴史観は、そこまで大きくは論じられなかった記憶がある)。

フォードが1913年に導入したベルトコンベア・システムは、始めはエンジン組み立てラインのみであったが、間もなくして車体組み立てにも応用された。フレデリック・テイラーによって流れ作業による合理的な生産性向上の仕組みとして理論化されたこのシステムは、後に「テイラー・システム」や「フォーディズム」と呼ばれるようになる。自動車は短時間で大量に生産が可能となり、価格を低下させ、この結果一気に大衆化することになった。

このような「大量生産」の仕組みの確立からちょうど100年がたったところで、3Dプリンタをはじめとするデジタル工作機械が登場し、個人による民主的な「少量多品種生産」による新たな時代が始まった。約10年前のムーブメントからは、このような歴史の物語を紡ぐことが可能であった。

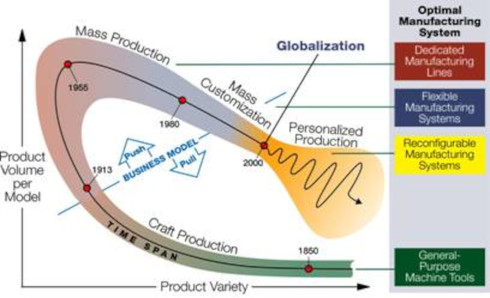

米ミシガン工科大学のYoram Koren(ヨラム・コレン)がその著書『The Global Manufacturing Revolution』の中で、図1のような図を掲載している。

図1 Yoram Korenが著書『The Global Manufacturing Revolution』の中で示した図 出所:The Global Manufacturing Revolution(https://ykoren.engin.umich.edu/education/global-manufacturing/)

図1 Yoram Korenが著書『The Global Manufacturing Revolution』の中で示した図 出所:The Global Manufacturing Revolution(https://ykoren.engin.umich.edu/education/global-manufacturing/)この図はさらに長い歴史の射程を捉えている。1913年よりさらに以前は「クラフト(手工業)」による個人生産の時代であり、それは「量」は少ないものの「種類(プロダクトのバラエティー)」が多い生産方式であった。その後、大量生産の時代を迎えるが、実は3Dプリンタやデジタル工作機械による個人による多品種少量生産の登場は、製造の歴史を、再び多品種の生産方式に発展的に回帰させるもの、と捉えることもできる。大きな歴史の中で見れば、「ぐるっと一回り」しているのである。これからのデジタル生産は、工芸品(クラフト)、工業製品(マニュファクチャリング)、工房製品(プロトタイピング)の3つの「モノ」に対するアプローチの境界を滑らかに溶かしながら、その領域を拡張していく。しかし、おそらくYoram自身にとっても未来は予測不可能だったので、21世紀以降はオレンジの蛇行した揺らぐ曲線で表現されているのであろう。

2015年以降の問題設定〜生産でも消費でもない、廃棄と循環を巡って

2012年当時のメイカーズ、ファブラボ、そしてYoram Korenの論のいずれについても、その一番大きな社会的なインパクトとして、「生産者」と「消費者」の分断の解消と関係性の変化が中心的な話題となった。Yoram Korenの図においては、「生産(サプライサイド)」の論理が起点となるものを「プッシュ型ビジネスモデル」、「需要(デマンドサイド)」の論理が起点となるものを「プル型ビジネスモデル」と整理し、その分岐点に線を引いている。そして、今後、グローバリゼーションと高齢化を迎える世界はさらなるニーズの多様化の時代を迎えることになるため、「需要(デマンドサイド)」起点がますます重要となる。その状況においては、ニッチなマーケットを開拓するスタートアップや小規模ベンチャー、もしくは究極的に自分で必要とするモノを自分自身で作り上げる「生産消費者」の文化が重要になる、と盛んに論じられた(それは時に「民主化」という言葉でも呼ばれた)。さらに、ユーザーが自ら欲しいモノをデザインすることを実現する環境やプラットフォームを用意するデザイナー、すなわちオーケストラの指揮者のような役割を果たす「メタデザイナー」に関する議論も活発になった。

こうした現状については、『オープンデザイン ―参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(オライリージャパン)、『ファブラボのすべて イノベーションが生まれる場所』(ビー・エヌ・エヌ新社)の2冊がまとまった資料であるため、適宜参照いただければと思う。

こうした流れの中から誕生したベンチャーやスタートアップについては、前回取り上げているためここでは割愛する。また、筆者自身も上記のようなロジックストーリーに基づいて、科学技術振興機構 センター・オブ・イノベーション(JST-COI)プロジェクトを、研究リーダー補佐として9年間推進してきたのは事実である。

ただ、2012年前後にはまだあまり議論されていなかった問題が、2010年代中盤以降(具体的には2015年前後)に大きく前景化することになる。それは、使い終えたモノの「廃棄」を巡る問題である。「廃棄」は、「生産」でも「消費」でもない第3項である。「生産(サプライサイド)」と「需要(デマンドサイド)」の関係性は通常のビジネス(動脈産業)上で重要であるが、モノのライフサイクルの下流、すなわち静脈産業に関しては、議論からはあまり見えてこなかった。しかし、現代では「モノ」を作る全ての人間が「廃棄」の視点を無視することはできない。

今では「循環型社会の実現」があらゆる場面での共通目標とされるが、ここで少しだけ時制を整理してみよう。そもそも「SDGs(持続可能な開発目標)」が国連サミットで採択されたのが2015年のことで、中国が国内での環境汚染などを理由にプラスチックの輸入規制を実施したのが2017年である。その後、東南アジア諸国へのプラスチック輸出においてもリサイクル品が環境汚染を引き起こしているとの指摘などがあり、「バーゼル条約附属書改正」によって2021年1月1日から輸出が制限される方向となった。そして、2022年4月には国内で「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」が施行されている(このあたりの話題については、今後の連載の中で詳しく紹介する予定だ)。

メイカーズもファブラボも、「作ることの民主化」から始まったムーブメントであるが、「使い終えたモノをどう処理し、循環させるか」という、地球規模のもう1つの新たなテーマに向き合うことになってきた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- 設計者の思考を止めないという視点

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞

- 測量の常識を変えるハンディー型3Dスキャナー 歩くだけで空間を丸ごと3D点群化

- 直径2.5mの巨大アートを3Dプリント、カーボンリサイクル素材で実現