EVの急速充電、V2H、日本の電源構成……東京電力から自動車業界へのメッセージ:自動車業界の1週間を振り返る(2/3 ページ)

ハイパワーの急速充電は本当に必要か

姉川氏はサービスエリアなどで食事やトイレのたびに小まめに充電したそうですが、3500kmを走る中でEVの電池残量(SOC)が50%を下回ることはなかったとのことです。

昨今、乗用車タイプのEV向けに、出力350kWの急速充電器のニーズが高まっています。「急速充電の規格としては350kWに問題はないが、350kWで充電するメリットを得られるクルマはないのではないか。0〜35%であれば、結構な速さで充電できるが、50%くらいからの充電となるとスピードはいらない」と姉川氏は指摘します。

また、充電器の高出力化について、姉川氏は「自動車メーカーが電池容量を慎重に決めるように、充電器もやみくもに大出力化することはできない。電力会社に打ち出の小槌があるわけではないので、ポンポン置けるわけではなく、設置費用や電気代の負担もある」と述べました。

現状での最適解としては、1台のために出力を上げるのではなく、複数台で分け合うことのようです。「ピーク出力が大きくなると電気代が高くなるので、急速充電の最大出力をみんなで分け合う考え方を取り入れた。1〜2台であれば90kW(将来的に150kW)で充電できるようにし、充電しに来る台数が増えてきたらみんなで苦労を分かち合う。6台を一度に面倒を見られる200kWバージョンも開発した。急速充電は、自動車メーカーと充電器メーカー、電力会社、さまざまな立場でよく議論して決めなければならない。稼働率が全ての経済性の原則である」と姉川氏は語りました。

インフラとしてのEVの価値を上げる

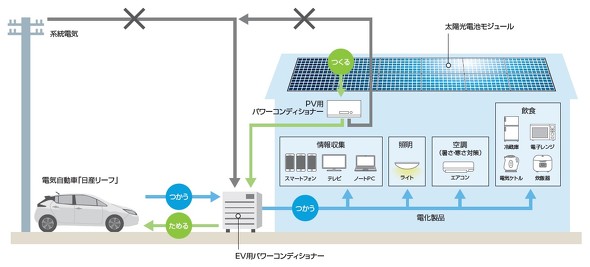

EVの経済性を上げるには、コストの大きな比率を占めるリチウムイオン電池の原価改善だけでなく、稼働率を向上させることが重要だと姉川氏は訴えます。クルマとして稼働率を上げるのは簡単ではないため、V2H(Vehicle to Home)やV2G(Vehicle to Grid)によって蓄電池として使う場面を増やせるかどうかがカギを握ります。

再生可能エネルギー活用で系統に分散電源が増えると電圧の周波数が安定しなくなるため、蓄電池を置いて系統を安定させる必要があります。災害などでは停電時のバックアップ電源としても重要です。ただ、現状では定置型の蓄電池は軒並み高価で、再エネの活用と蓄電設備の普及をセットで進めると、その分電気代が上がってしまいます。

「再エネの比率が増えるにつれて電気代が上がるが、1kWhあたり2円、3円の値上がりというのは、日本では年間2兆円から3兆円のロスになる。EVの駆動用バッテリーは定置型と比べてかなり安価に使える。大量生産のなせる業だ」(姉川氏)

日本には、リーフだけを見てもたくさんの“蓄電池”があると捉えることができます。「日本にある定置型蓄電池の総容量は2.4GWhだが、リーフは6GWh分になる。ただ、リーフはまだインフラとしては使われていない。CHAdeMOはV2Hに対応した規格でもあるが、系統につなぐためのV2H機器が必要。V2H機器もまだ高価なので、価格を低減して2022年中に発売したい。これでEVがインフラに化ける」(姉川氏)。

V2H機器のコストを回収する方法として、姉川氏は太陽光発電を挙げました。東京電力では、初期費用0円でソーラーパネルを設置できる「エネカリ」というサービスを展開しています。

「発電した電力を東電に売り、設置場所を貸すというサービスだ。私も設置していて、発電した電力のうち半分くらいを東電に売っている。V2Hで自分の家に置いたパネルで発電した電力を使い切ることができれば、年間4万円、10年間で40万円分の電気代が浮く。V2Hの機器のコストを十分ペイできる。今後、電力価格が乱高下する時代に、高いときに電気を売り、安いときに充電することができれば、EVのインフラとしての価値がますます向上する。得するとなれば、EVを売りやすくなるし、買いたい動機も出てくる」(姉川氏)

ただ、EVの電池の稼働率が上がれば、電池の寿命が変わってきます。現在は走行距離や年数でバッテリーの性能保証が決められていますが、V2Hを前提にした保証を検討していく必要がありますね。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか

- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大

- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート

- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績

- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕

- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」

- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ

- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大

- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ

- ホンダが着脱式バッテリーを搭載した原付一種の電動二輪車を発売

コーナーリンク