保険適用が拡大する手術支援ロボット「da Vinci」、デジタル活用でアプリも投入:医療機器ニュース(2/2 ページ)

喫煙者が減っても増え続ける肺がん、ダビンチ手術が大きな効果

なお、マイ・インテュイティブは、2021年9月から約20人のダビンチ手術の執刀医を対象にパイロット運用を行い、使用感や活用方法のフィードバックを経てから、今回の本格導入に至っている。会見では、マイ・インテュイティブのパイロット運用に参加した順天堂大学 医学部 呼吸器外科学講座 主任教授の鈴木健司氏が登壇し、肺がん手術の課題や、ダビンチを用いたロボット支援手術の有効性などについて説明した。

鈴木氏は、呼吸器関連の手術を年間500回行っており、そのうち70回でダビンチを活用している。同氏は「日本では喫煙者数が年々減少しているにもかかわらず、肺がんによる死亡数が増えている。以前は扁平上皮がんが多かったが、近年は症状が出ず進行してからがんの存在が判明する腺がんが多くなっている」と語る。また、現在の肺がんの手術では肺葉の切除が一般的だが、より小さな面積を切除する「区域切除」が可能になる研究結果が出てきているという。「人類史上に残る大きな結果になるだろう」(鈴木氏)。

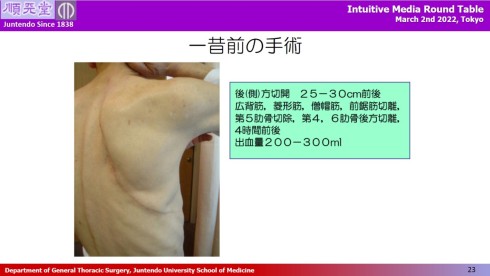

また、肺がんに対するダビンチを用いたロボット支援手術が大きな効果を上げていることも紹介した。鈴木氏は、一昔前の肺がん手術について「体の後方から25〜30cmと大きく切開しなければならず、手術時間は4時間、出血量も200〜300mlという大手術だった」と指摘。しかし、ダビンチ手術の場合、肋骨に沿って8mm程度の穴を4つ開けるだけでよく、切開が不要で、出血もほとんど起こさずに済む。

また、ダビンチを制御するコンソールを2つ使うダブルコンソールにより、若手とベテランの執刀医が二人羽織のような形で手術を行うこともできる。鈴木氏は「ダビンチ手術を効率的に学ぶ上で、今回発表のマイ・インテュイティブは、外科医とダビンチをデジタルにつなげるポータルとして活用できる。執刀医が自身の現在の立ち位置を確認できるという意味でも重要だ。私自身はこれまで、目の前の手術に集中するため、手術中に手術時間を気にすることはなかったが、マイ・インテュイティブを使えば、手術が終わった後に手術時間などのさまざまなログデータを確認して、次の手術に役立てられる」と述べている。

関連記事

IoTで手術をスマート化、工場の技術を転用したデンソーの挑戦

IoTで手術をスマート化、工場の技術を転用したデンソーの挑戦

MONOist、EE Times Japan、EDN Japan、スマートジャパンの産業向け4メディアは2019年7月10日、名古屋市内でセミナー「MONOist IoT Forum 名古屋」を開催した。本稿後編では、IoTによる新たな価値創出を実現したデンソー 社会ソリューション事業推進部 メディカル事業室 室長による特別講演「OPeLiNK 〜IoTでおこす治療室イノベーション〜」の内容と、その他の講演内容をお伝えする。 PCI用支援ロボットの国内での販売体制を強化

PCI用支援ロボットの国内での販売体制を強化

シーメンスヘルスケアは、日本国内におけるPCI用支援ロボット「CorPath GRXシステム」の販売体制を強化し、テルモが日本国内の二次代理店として、新たにディスポーザブル製品を販売すると発表した。 川崎重工とソニーが遠隔操作ロボットサービスを提供する新会社設立

川崎重工とソニーが遠隔操作ロボットサービスを提供する新会社設立

川崎重工業とソニーグループは2021年5月21日、ロボットを遠隔地から操作する環境を提供するリモートロボットプラットフォーム事業を展開する新会社を2021年夏に合同で設立すると発表した。新会社では遠隔操作に対応するロボットのソフトウェアやソリューションサービスを提供する。 執刀医の負担を軽減する、手術支援ロボットシステム用の椅子を開発

執刀医の負担を軽減する、手術支援ロボットシステム用の椅子を開発

オカムラは、手術支援ロボットシステム「hinotoriサージカルロボットシステム」用に開発したチェア「kumpel」を発表した。支援ロボットを用いた手術において、執刀医の手術姿勢をサポートし、疲労を軽減する。 医療機器で存在感高めるザイリンクス、オリンパスや「da Vinci」も採用

医療機器で存在感高めるザイリンクス、オリンパスや「da Vinci」も採用

ザイリンクスは、医療機器分野における同社製品の採用状況について説明した。画像診断機器におけるAIの採用が広がるとともに、従来スタンドアロンで用いられてきた医療機器がIoTとして通信接続されるようになることで、ArmのアプリケーションプロセッサとFPGAのファブリックを併せ持つ同社製品の採用が拡大しているという。 国産手術支援ロボット「hinotori」がIoTプラットフォームと連携、AI解析が可能に

国産手術支援ロボット「hinotori」がIoTプラットフォームと連携、AI解析が可能に

オプティムは、メディカロイドの手術支援ロボットシステム「hinotori サージカルロボットシステム」の運用支援などを行うネットワークサポートシステムのプラットフォームである「Medicaroid Intelligent Network System(MINS)」を、メディカロイド、シスメックスと共同開発したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- 油圧ならトン単位の力も出せる、ブリヂストンのゴム人工筋肉

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- ROSを使う手順、パッケージとシミュレータの活用

- 優しくハグする力持ちのクマ型ロボット

- ロボット開発で注目される「ROS」(Robot Operating System)とは何か

- 驚異的な演算/運動性能を兼ね備えた次世代犬型ロボ「PUDU D5」シリーズが誕生

- 指型ロボットに自己修復可能な培養皮膚を形成、義手や義足にも応用可能

- 国産・災害対策ロボット、実用レベルに達した「櫻壱號」

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- 保険適用が拡大する手術支援ロボット「da Vinci」、デジタル活用でアプリも投入

コーナーリンク

順天堂大学 医学部の鈴木健司氏

順天堂大学 医学部の鈴木健司氏