鉄とニッケルでレアアースフリーのモーター用磁石、デンソーが開発中:電動システム(2/2 ページ)

「材料革新がイノベーションを生む」

材料研究も先端技術研究所が注力する分野の1つだ。材料研究は試行錯誤の積み重ねであり、価値創出まで時間がかかることが多いが、実験や分析などリアルな工程とマテリアルズインフォマティクスやシミュレーションを組み合わせて活用することでスピードアップを図っている。材料の用途としては、モーターや燃料電池の他、人工光合成やバイオ燃料、バイオセンサーなどをターゲットとする。

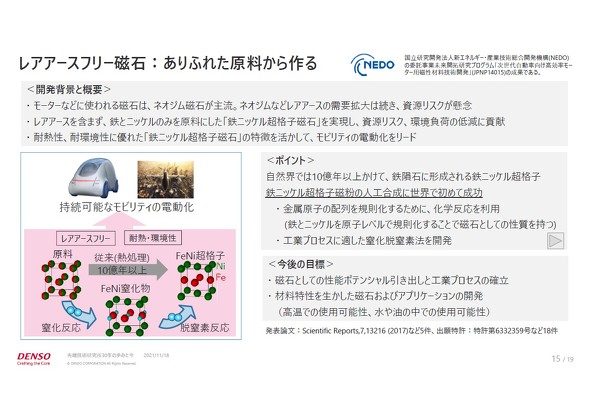

5〜10年以内の製品化を目指して開発しているのが、鉄とニッケルを原料としたモーター用磁石だ。レアアースを含まないため、資源調達に関連したリスクや環境負荷を低減できる。電動車の駆動用モーターだけでなく、小型のモーターから成果を先出しすることも検討している。

通常、鉄とニッケルのランダム合金は磁石としての特性を持たないが、デンソーの開発技術では鉄とニッケルを原子レベルで配列を規則化する超格子構造によって耐熱性や耐環境性に優れた磁石となる。

鉄ニッケル超格子は、自然界では10億年以上かけて形成され、熱加工で製造するのは困難だという。「途中、苦戦して研究をやめようかと思った時期もあったが、社内の触媒の研究者からアンモニアのガスをうまく活用できるのではないかと意見をもらった」(先端技術研究所 所長の伊藤みほ氏)というきっかけを経て、窒化脱窒素法を開発、短時間で鉄ニッケル超格子を合成することに成功した。

材料メーカーと協力して磁石としての性能の検証を進めるとともに、製造プロセスの確立に取り組む。材料コストとしては鉄やニッケルはネオジムよりも安価だが、「製造プロセスが確立しなければ低コスト化が図れるとは言えない。コストと環境負荷を意識した製造プロセスを早期に確立したい」(伊藤氏)。

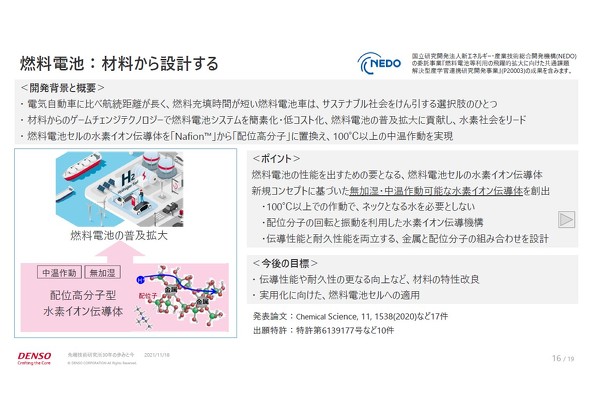

燃料電池向けの材料開発も進めている。燃料電池は液体状態の水を介して水素イオンを扱うため、気体の水蒸気にならないように水温を100℃以下に保つ必要がある。冷却機構を含めるとシステムが大型化するという課題があった。

デンソーでは、水素イオンを電導する膜材料を、金属と配位分子から成る配位高分子に置き換えた。配位分子の回転と振動を利用した水素イオン電導機構だ。水を介さないため100℃以上で動作することができ、ラボで実証した段階だ。実用化できれば、燃料電池のラジエーター小型化にも貢献する。

今後は、電導性能や耐久性のさらなる向上など、材料の特性を改良し続ける。2030年代の早期の実用化を目指す。

関連記事

デンソーが人工光合成システムを開発中、回収した炭素はカーボンナノチューブに

デンソーが人工光合成システムを開発中、回収した炭素はカーボンナノチューブに

デンソーは2021年5月26日、オンラインで事業戦略説明会を開き、2035年のカーボンニュートラル達成に向けたロードマップを発表した。 バイオ燃料でマツダスバルトヨタがスーパー耐久参戦、水素エンジンは二輪4社の共同開発へ

バイオ燃料でマツダスバルトヨタがスーパー耐久参戦、水素エンジンは二輪4社の共同開発へ

川崎重工(カワサキ)、SUBARU(スバル)、トヨタ自動車、マツダ、ヤマハ発動機は2021年11月13日、会見を開き、代替燃料を使ったモータースポーツ活動や共同開発を行うと発表した。 デンソーの研究開発は両極端、「半導体はウエハー作製から」「AIは内製にこだわらない」

デンソーの研究開発は両極端、「半導体はウエハー作製から」「AIは内製にこだわらない」

デンソーの中長期的な要素技術の開発を担う先端技術研究所。その中には“5年単位のロードマップで腰を据えて取り組む研究開発”と“ある日突然大きく変わることに備えたショートサイクルの開発”が同居している。 使用済みモーターからのレアアース回収時間を半減、日産と早稲田大学

使用済みモーターからのレアアース回収時間を半減、日産と早稲田大学

日産自動車と早稲田大学は2021年9月3日、電動車のモーター用磁石からレアアース化合物を効率的に回収するリサイクル技術を開発したと発表した。従来は手作業でモーターを分解して磁石を取り出すため、まとまった個数の処理には時間がかかっていた。開発技術では、作業時間を50%削減できる。 重希土類フリーでネオジム使用量半減の車載モーター用磁石、トヨタが開発

重希土類フリーでネオジム使用量半減の車載モーター用磁石、トヨタが開発

トヨタ自動車はレアアースであるネオジムの使用量を最大で半減する車載モーター用磁石を新開発した。重希土類を不使用とした上でネオジムの使用量を大幅に減らし、高温下でも使用可能な性能を実現した。 重希土類フリーのIPMモーター、世界最高レベルの出力と低トルク変動を実現

重希土類フリーのIPMモーター、世界最高レベルの出力と低トルク変動を実現

ジェイテクトは、重希土類であるジスプロシウムとネオジムを用いないことでレアアースの使用を抑えるとともに、独自の技術で製造工程を簡略化して性能を向上させた埋込磁石型モーター(IPMモーター)を開発したと発表した。2019年1月から、自動車部品用アクチュエータ向けに生産を始める予定だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク