コヒーレンス時間は数十μs台、窒化物超伝導量子ビットの開発に成功:組み込み開発ニュース

情報通信研究機構は、シリコン基板を用いた窒化物超伝導量子ビットを開発した。従来よりもコヒーレンス時間が長く、安定して動作する量子ビットを用いた量子コンピュータや量子ノードの開発が期待される。

情報通信研究機構は2021年9月20日、産業技術総合研究所、名古屋大学と共同で、シリコン基板を用いた窒化物超伝導量子ビットを開発したと発表した。従来よりもコヒーレンス時間が長く、安定して動作する量子ビットを用いた量子コンピュータや量子ノードの開発が期待される。

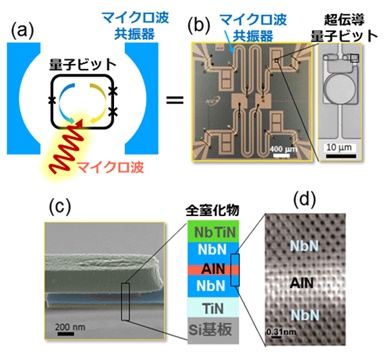

電極材料には16ケルビン(−257℃)の超伝導転移温度を持つ窒化ニオブ(NbN)を、ジョセフソン接合の絶縁層には窒化アルミニウム(AlN)を用いた。これにより、これまでノイズ源となっていた、非晶質の酸化アルミニウムを絶縁層から排除している。

また、コヒーレンス時間を長くするため、結晶の構造と配向を上部電極まで全てそろえたエピタキシャル成長の基板として、従来の酸化マグネシウム(MgO)よりも誘電損失の小さいシリコン(Si)を採用。バッファー層は窒化チタン(TiN)とすることで、NbN/AlN/NbNエピタキシャル接合を用いた量子ビット回路の作製に成功した。

熱揺らぎの小さい10ミリケルビンの極低温で、量子ビットと弱く結合した共振器のマイクロ波伝送特性からコヒーレンス時間を測定したところ、100回測定の平均値でエネルギー緩和時間(T1)は16マイクロ秒、位相緩和時間(T2)は22マイクロ秒を示した。MgO基板状の超伝導量子ビットに比べて、T1は約32倍、T2は約44倍改善している。

今後は、コヒーレンス時間の延伸に加え、超伝導量子ビットの大規模集積化に向けて、回路構造や作製プロセスの最適化に取り組むとしている。

関連記事

日立がシリコン量子ビットの開発に向け前進、超伝導量子ビットを超えるか

日立がシリコン量子ビットの開発に向け前進、超伝導量子ビットを超えるか

日立製作所(以下、日立)が同社の量子コンピューティング技術について説明。古典コンピュータを用いてアニーリング型の量子コンピューティングを行う「CMOSアニーリング」は事業化の段階に入っている。米中で研究開発が進むゲート型についても、シリコン半導体技術をベースとする「シリコン量子ビット」の開発で一定の成果を得ているという。 独自の量子ビット間結合技術による量子アニーリングマシン開発に向けて協業

独自の量子ビット間結合技術による量子アニーリングマシン開発に向けて協業

NECは、量子コンピュータの実現方式の1つである量子アニーリング分野で、Parity Quantum Computingと協業する。両社の技術を組み合わせることで、量子アニーリングマシンの演算能力向上が期待できる。 量子アニーリング提唱者の西森氏が語る量子コンピューティングの現在

量子アニーリング提唱者の西森氏が語る量子コンピューティングの現在

2020年11月16〜27日にオンラインで開催された「第30回 日本国際工作機械見本市(JIMTOF 2020 Online)」において、主催者セミナーとして東京工業大学 科学技術創成研究院 特任教授の西森秀稔氏が登壇。「量子コンピュータ研究開発の現状と展望」をテーマに講演を行った。本稿ではその内容を紹介する。 数年後に古典コンピュータを超える量子コンピュータ、IBMは事業化に舵を切る

数年後に古典コンピュータを超える量子コンピュータ、IBMは事業化に舵を切る

日本IBMが量子コンピュータに関する取り組みの最新状況について説明。IBMが1970年代から研究を続けてきた量子コンピュータの現在の開発状況や、日本での事業展開、今後の実用化に向けた取り組みなどについて紹介するとともに、「量子コンピュータの事業化が既に始まっている」ことなどを訴えた。 その名も「kawasaki」、国内初のゲート型商用量子コンピュータが稼働

その名も「kawasaki」、国内初のゲート型商用量子コンピュータが稼働

東京大学とIBMは、日本初導入となるゲート型商用量子コンピュータ「IBM Quantum System One」が稼働を開始したと発表。設置場所は「新川崎・創造のもり かわさき新産業創造センター」で、東京大学が設立した量子イノベーションイニシアティブ協議会に参加する慶應義塾大学や、日本IBMを含めた企業11社を中心に活用を進めることになる。 東大が量子技術の社会実装に向け協議会設立、トヨタや日立など製造業も参画

東大が量子技術の社会実装に向け協議会設立、トヨタや日立など製造業も参画

東京大学は、量子コンピューティングをはじめとする量子技術の社会実装を目指す「量子イノベーションイニシアティブ協議会(QII協議会)」を設立した。同協議会には、産業界から、JSR、DIC、東芝、トヨタ自動車、日本IBM、日立製作所、みずほフィナンシャルグループ、三菱ケミカル、三菱UFJフィナンシャル・グループの9社が参加する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク

開発した窒化物超伝導量子ビット 出所:情報通信研究機構

開発した窒化物超伝導量子ビット 出所:情報通信研究機構