クリーンルームの単純作業を自動化、“移動する協働ロボット”がもたらす価値:協働ロボット(2/2 ページ)

限定された作業スペースで扱う苦労

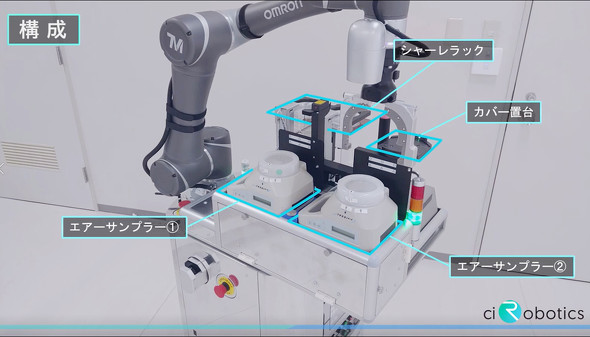

実際にある医療機器メーカー向けでは、クリーンルーム内の環境検査用にモバイルマニピュレーターの導入を行った。ただ、実際に取り組みを進める中では苦労も大きかったという。従来は、クリーンルーム内の環境検査では、人が検査機器を持ち運び、以下のような作業を繰り返していた。

- 指定の場所からシャーレラックを受け取る

- 測定場所へ移動

- 測定位置でエアーサンプラーの蓋を外す

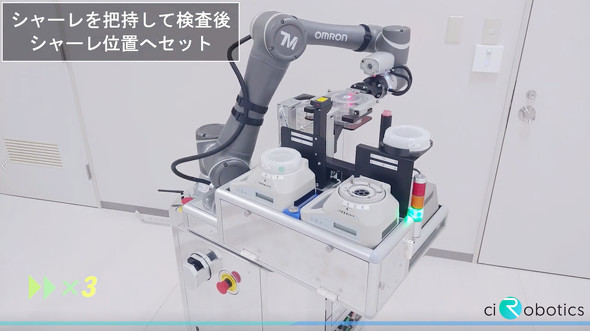

- シャーレを把持してエアーサンプラーへセットする

- エアーサンプラーの蓋を取り付け

- エアーサンプラーのスイッチを押す

- エアーサンプラーの蓋を外す

- シャーレを外して検査後位置へと設置

- エアーサンプラーの蓋を取り付け

- シャーレラックを指定場所に戻す

これらの作業を全てモバイルマニピュレータで代替したが、難しかった点がクリーンルーム内のスペースが限られている点だったという。「開発には半年くらいかかった。検査機器は人が扱っていたものをそのまま使用する必要があり、まずモバイルマニピュレーター上にそのまま搭載するためにどういう配置が最適かを考える必要があった。さらに、クリーンルームは作業スペースが限られ、人が行き来する環境でもあるため、モバイルマニピュレーター上のロボットアームが作業を行う際に、作業空間として腕を広げるような作業を行うことはできない。モバイルマニピュレーター上の空間からできるだけはみ出さないように作業を行う必要があった。その動作などを作り込んだ」と安藤氏は語っている。

また、モバイルマニピュレーターではさまざまな動作や判断をロボットが自律的に行う必要があるが、作業と判断をエッジのロボット側と上位のシステム側に切り分けることで、システムとしての柔軟性を確保している。具体的には、ロボット側には基本的な動作のパターンをプログラムしておき、上位システムが作業現場のセンシングデータなどをトリガーとして、ロボット側に動作パターンの組み合わせを指示する形となっている。これにより、システム全体としての負荷を低減できる他、ロボット台数の増加などにも柔軟に対応できる。「ドローン事業などで培った実績を生かすことができている」(安藤氏)。

モバイルマニピュレーターを複数台同時に稼働する世界へ

協働ロボットでは「使いどころが難しい」という声もあるが、安藤氏は「1台で1人の作業を代替できるとは思わない方がよい。一人前ではなく0.5人だと考える。その上で『人作業でない方が望ましいところ』を考えて、導入を検討していくと使いどころが見えてくる。人の作業を楽にするものだという発想で使っていくことがポイントだ」と語っている。

現在はコロナ禍により三密回避などでのロボット導入ニーズが高まっているが「現状では1台や2台などの検証用途が多い。将来的にはモバイルマニピュレーターが複数台同時で動けるところを提案していきたい。中国などではモバイルマニピュレーターを数十台使い、人のいない工場を目指す動きなども既に具体化しつつある。こうした世界を提案していきたい」と安藤氏は今後の取り組みについて述べている。

関連記事

オムロンが描く真の人協働とは、重要なのは“ロボットではない部分”

オムロンが描く真の人協働とは、重要なのは“ロボットではない部分”

オムロンは、ロボットの国際大会「World Robot Summit 2018」(2018年10月17〜19日、東京ビッグサイト)において、AGVと協働ロボットを組み合わせて円滑に部材などをピックアップする物流施設をイメージしたデモを披露した。 オムロンが協働ロボットに参入へ、台湾テックマンと協業

オムロンが協働ロボットに参入へ、台湾テックマンと協業

オムロンは2018年5月14日、台湾のロボットメーカーTechman Robot(以下テックマン)と提携し、人と共に働く協働ロボット市場に本格参入することを発表した。 協働ロボットはコロナ禍の人作業を補う手段となり得るか

協働ロボットはコロナ禍の人作業を補う手段となり得るか

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による混乱は2021年も続きそうな兆しを見せている。製造現場でも人の密集や密閉空間による作業が制限される中、これらを回避するために人作業の一部を代替する用途で期待を集めているのが協働ロボットの活用だ。2021年はコロナ禍による働き方改革も含め、製造現場での協働ロボット活用がさらに加速する見込みだ。 協働ロボット普及のカギは「用途別パッケージ」、2020年は“第3の道”にも期待

協働ロボット普及のカギは「用途別パッケージ」、2020年は“第3の道”にも期待

人口減少が加速する中、製造現場でも人手不足が深刻化している。その中で期待を集めているのがロボットの活用だ。特に協働ロボットの普及により人と同一空間を活用し新たな用途開拓が進んでいる。2020年はこれらの技術進化による普及が本格的に進む一方で、「人」との親和性をさらに高めた“第3の道”の登場に期待が集まっている。 人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足に苦しむ中で、工場でもあらためて自動化領域の拡大への挑戦が進んでいる。その中で導入が拡大しているのがロボットである。AIなどの先進技術と組み合わせ、ロボットを活用した“自律的な全自動化”への取り組みも進むが現実的には難易度が高く、“人とロボットの協調”をどう最適に実現するかへ主流はシフトする。 協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボットを現場で活用するのにどのような工夫が必要か――。ロボット技術の総合展示会「2017国際ロボット展」では、ロボットメーカーおよびユーザー企業によるパネルディスカッション「ロボットフォーラム2017」が実施され、協働ロボットの意義について語った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

- サイバー攻撃を“つながり”で守る

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

コーナーリンク