高精度にナノ粒子を検出、識別できる固体ナノポアデバイスを開発:医療技術ニュース

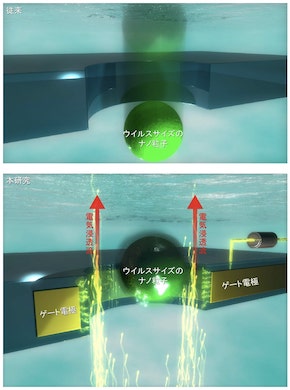

大阪大学は、ウイルスサイズの物体の動きを水中で精密に制御する、固体ナノポアデバイスを共同開発した。従来法と比較して、粒子が細孔を通過する速度を1万分の1まで遅くできるため、ウイルス検査の精度を大幅に向上する。

» 2021年04月06日 15時00分 公開

[MONOist]

大阪大学は2021年3月16日、ウイルスサイズの物体の動きを水中で精密に制御する、固体ナノポアデバイスを開発したと発表した。九州大学、華中科技大学との国際共同研究による成果だ。

ナノポアはナノ(10億分の1)メートルスケールの細孔のこと。固体ナノポア法は、細孔を通過するイオン電流を計測することで、ウイルスを1個から検出、識別できる。

今回開発したデバイスは、ナノポアとゲート電極を集積しており、ゲート電極に電圧を加えるとナノポア内に電気浸透流が発生し、その流れの方向や勢いを電圧の変化によって制御できる。従来の固体ナノポア法と比較して、粒子が通過する速度を1万分の1まで遅くできるため、ウイルス検査の精度を大幅に向上する。

従来の固体ナノポア法では、ウイルスが細孔を通過する速度が1000分の1秒未満と高速であるため、イオン電流の測定が間に合わず、ウイルスの識別精度が劣るという課題があった。

関連記事

がん細胞が酸性環境下でも生存できるメカニズムを解明

がん細胞が酸性環境下でも生存できるメカニズムを解明

大阪大学は、がん組織内の酸性環境にがん細胞が自ら最適化する現象「acid addiction」を発見した。がん細胞は、リソソームを利用した仕組みにより、酸性環境下でも細胞内のプロトンを一定レベルに保って増殖できることが分かった。 デスクワークの男性は蛋白尿のリスクが高いことが明らかに

デスクワークの男性は蛋白尿のリスクが高いことが明らかに

大阪大学は、デスクワークの男性は蛋白尿のリスクとなる可能性が高いことを明らかにした。そうでない男性に比べ、蛋白尿を発症するリスクが1.35倍上昇していることが分かった。 イメージングで、組織を切らずにその場でがん診断ができる技術を開発

イメージングで、組織を切らずにその場でがん診断ができる技術を開発

大阪大学は、生体イメージング技術を応用して、組織を切り取ったり染色したりしなくても、リアルタイムに3次元で可視化できる観察技術を共同開発した。患者への負担が少ない、迅速で定量的ながんの組織診断が可能になる。 神経伝達物質を単一分子レベルで高速検出、識別できる手法を開発

神経伝達物質を単一分子レベルで高速検出、識別できる手法を開発

大阪大学と科学技術振興機構は、量子計測とAI解析を組み合わせることで、脳内の神経伝達物質を単一分子レベルで検出、識別する手法を開発した。神経伝達物質の計測が可能になったことで、神経疾患の詳細な理解につながることが期待される。 iPS細胞から角膜上皮細胞を純化する、安価で簡便な新手法を確立

iPS細胞から角膜上皮細胞を純化する、安価で簡便な新手法を確立

大阪大学とロート製薬は、iPS細胞から作製したさまざまな眼の細胞を含む細胞群から、角膜上皮細胞のみを純化する新手法を確立した。特別な機器を使用しなくても、高純度のiPS角膜上皮細胞シートを作製できる。 歯周病菌の5型線毛の構造と形成される仕組みを解明

歯周病菌の5型線毛の構造と形成される仕組みを解明

大阪大学らは、歯周病の主要病原細菌であるジンジバリス菌の5型線毛の立体構造と、線毛が形成される仕組みを明らかした。ジンジバリス菌が関係する疾患に対する新薬開発への応用が期待される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR