パナソニックが実践するデジタルマニュファクチャリング技術の適用と価値づくり:HP デジタルマニュファクチャリング サミット 2020(2/2 ページ)

どこであっても製造の場、価値づくりの場になり得る世界

講演の途中、中西氏は「モノづくりの未来で認識すべきことは何か」についても言及。HPがスペイン・バルセロナに開設した「HP 3D Printing and Digital Manufacturing Center of Excellence」を訪れた際のエピソードを紹介し、デジタルマニュファクチャリング技術の活用が当たり前になる未来のモノづくりを見据えたHPの取り組み、そして、関係者がコラボレーションし、価値づくりに取り組む場が具現化されていることに感銘を受けたという。「このような価値づくりの場はなかなか日本では見られない。HPのこうした取り組みを、未来のモノづくりを見据えた価値づくりの場のあるべき姿(目標)として、見ておく必要がある」(中西氏)。

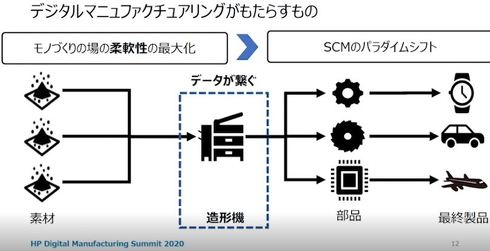

また、「デジタルマニュファクチャリングがもたらすもの(価値)は何か」という問いに対して、中西氏は「モノづくりの場の柔軟性を最大化できること」を挙げる。従来のモノづくりは、サプライチェーンによって材料が届けられ、工場のラインでモノが作られて、またそれが別の場所(工場)に届けられて、次のモノづくりへとつながっていく……という流れが基本で、「ある程度、場所が固定化されている」と中西氏は指摘する。

これに対して、デジタルマニュファクチャリングによるモノづくりは、“データがサプライチェーンをつなぐ”役割を果たす。「データを渡せる、つなぐことができる場所であれば、どこであっても製造の場、価値づくりの場になり得る。つまり、デジタルマニュファクチャリングは、サプライチェーンにパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めているといえる」(中西氏)。

また、以前からサプライチェーンの再構築、一極集中から多極分散へというリスクヘッジの流れはあったが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、これが加速。3Dプリンタに代表されるデジタルマニュファクチャリング技術が、サプライチェーンの断絶により、世界的に不足する人工呼吸器などの部品や医療向け個人防護具(PPE)などの製造に寄与し、必要なときに、必要な場所で、必要な量を製造するという流れが世界各地で生まれた。中西氏は「こうした実例を基に、今後、サプライチェーンの再構築はさらに加速し、全ての場所がモノづくり、価値づくりの場になっていく可能性がある。withコロナの時代において、モノづくりの場をどのようにデザインしていくかは、重要な経営戦略になっていくだろう」と考えを述べる。

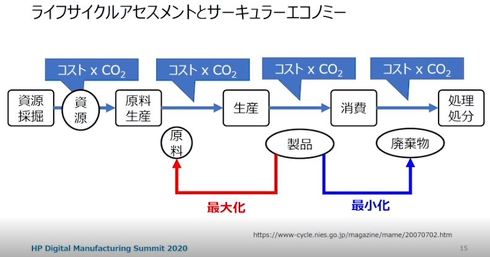

そして、もう1つ、未来のモノづくりに向けた提言として、「ライフサイクルアセスメント」と「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」をキーワードとして挙げる。中西氏は「これから先、デジタルマニュファクチャリング技術を活用したモノづくりに取り組んでいくのであれば、経営戦略として、製品が廃棄物になる流れを最小化し、それを次の生産の源泉として有効活用する流れを最大化していくことが求められる」と述べ、デジタルマニュファクチャリング技術の活用を、より豊かな社会の実現にどのようにつなげていくべきかの重要性を説いた。

関連記事

3Dプリンティングの未来は明るい、今こそデジタル製造の世界へ踏み出すとき

3Dプリンティングの未来は明るい、今こそデジタル製造の世界へ踏み出すとき

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、サプライチェーンが断絶し、生産調整や工場の稼働停止、一斉休業を余儀なくされた企業も少なくない。こうした中、サプライチェーンに回復力と柔軟性をもたらす存在として、あらためて3Dプリンタの価値に注目が集まっている。HP 3Dプリンティング事業 アジア・パシフィックの責任者であるアレックス・ルミエール(Alex Lalumiere)氏と、日本HP 3Dプリンティング事業部 事業部長の秋山仁氏に話を聞いた。 コロナ禍で再認識された3Dプリンタの価値、製造業の成長とイノベーション創出に欠かせない存在に

コロナ禍で再認識された3Dプリンタの価値、製造業の成長とイノベーション創出に欠かせない存在に

HPは、グローバルイベント「HP INNOVATION SUMMIT 2020 ASIA」をオンライン開催した。同イベントでは、HPが行ったデジタルマニュファクチャリング/産業用3Dプリンティングに関する調査レポート「HP Digital Manufacturing Trend Report」の内容に触れつつ、3Dプリンタをはじめとするデジタルマニュファクチャリング技術を活用するパートナー企業やユーザー企業を招き、ディスカッションが行われた。 JVCケンウッドが痛感した3Dプリンタの量産活用における難しさと解決への筋道

JVCケンウッドが痛感した3Dプリンタの量産活用における難しさと解決への筋道

日本HP主催「HP デジタルマニュファクチャリング サミット 〜3Dプリンターによる、ものづくりのデジタル革新〜」において、JVCケンウッドは「JVCケンウッドが推進するデジタルマニュファクチャリングの取り組み」をテーマに講演を行った。 後発でも勝負できる! HPの3Dプリンティング事業が目指すもの

後発でも勝負できる! HPの3Dプリンティング事業が目指すもの

参入から数年、同社の3Dプリンティング事業は今どのような状況にあるのだろうか。HP Jet Fusionの優位性、新シリーズの特長、そして金属3Dプリンタへの取り組みについて、日本HP 3Dプリンティング事業部 事業部長の秋山仁氏に話を聞いた。 3Dマスク誕生秘話、本格的なモノづくり未経験で量産化まで実現できた理由

3Dマスク誕生秘話、本格的なモノづくり未経験で量産化まで実現できた理由

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響により、深刻なマスク不足の状態が続いた当初、イグアスは突如、3Dプリンタ製マスク(3Dマスク)のSTLデータを無償公開した。本格的なモノづくりを実践したことのない同社がなぜ3Dマスクの開発に踏み切り、最終的に製品化までこぎつけることができたのか。 日本版Formnext、多彩な材料に対応する3Dプリンタが集結

日本版Formnext、多彩な材料に対応する3Dプリンタが集結

2020年9月24〜25日の2日間、ドイツ・フランクフルト発の積層造形技術の見本市「Formnext」の日本版といえる「フォームネクストフォーラム 東京 2020」が東京都内で開催された。本稿では、展示ブースの模様を中心に同イベントの様子をレポートする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- Subaru of America、3Dプリンタ用高速ヘッド導入でツール開発時間を50%以上短縮

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」