ソニーが描く“走るコンピュータ”としてのクルマ:自動運転技術(2/2 ページ)

「セーフティ」「エンターテインメント」「アダプタビリティ」

具体的にモビリティの新たな姿に向けてソニーが提供できるものとして、川西氏は「セーフティ」「エンターテインメント」「アダプタビリティ」の3つを挙げる。

「セーフティ」は、ソニーの持つCMOSイメージセンサーをはじめとしたさまざまなセンシング技術を活用することだ。ソニーでは、イメージセンサー技術でクルマの安全を確保するコンセプトとして「Safety Cocoon」を訴えている。「Cocoon」は「繭」もしくは「包むように保護する」という意味があり、イメージセンシング技術により自動車を包み込むような形で、自動車周辺の360度の情報感知エリアを形成し、早い危機回避行動を可能とすることで安全性を確保することを目指す。

実際に「VISION-S プロトタイプ」にも33個のセンサーを社内外に設置し、安全確保を実現する。車内で採用したToF(Time of Flight)カメラではドライバーや乗客の顔や体の動きを認識し、それに合わせた情報発信などを行えるようにする。「現状の『VISION-S プロトタイプ』は自動運転レベル2+だが、同じ構成でソフトウェアアップデートによりレベル4まで対応することを想定して開発している」(川西氏)。

「エンターテインメント」は「ソニーがオーディオビジュアル製品などで培った実績を最も生かせる領域だ」(川西氏)とする。「VISION-S プロトタイプ」では、音源に位置情報を付けて球状の空間に配置する「360 Reality Audio」技術を採用。アーティストと同じ空間にいるかのような立体感のある音場を実現した。加えて、センターミラーディスプレイは横長サイズのパノラミックスクリーンとし、クルマのデジタル化が進む中で、表示する情報量が変わっても対応できるようにした。

これらのHMIシステムのSoC(System on a Chip)にはクアルコムの車載用Snapdragonを採用し、リアルタイムOSとしてはQNXを採用。また、ナビゲーションシステムなどはAndroidで動かしているという。これらを個々のハードウェアで駆動するのではなくハイパーバイザーで仮想化しシンプルな構成を実現していることが特徴だ。「システム構成もスマートフォン端末の開発で行っていることを応用した」と川西氏は語る。

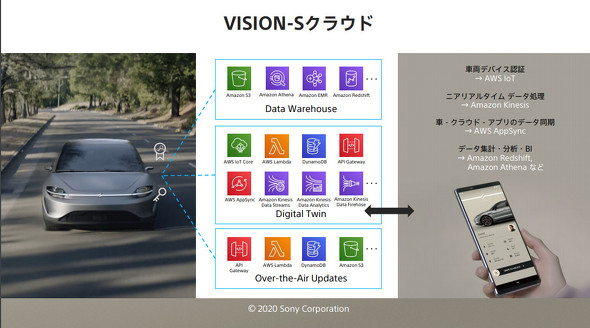

「アダプタビリティ(順応性)」は、今後のクルマにコネクティビティなどが重要な要素となる中、クラウドやネットワークなどの最新の技術に常に適応していく必要性が出てくるという点となる。

「VISION-S プロトタイプ」でも常にクラウドとの通信を行っているが、このクラウドの構築をほとんどAWSのさまざまなマネージドサービスを使って構築した。例えば、車両デバイス認証では「AWS IoT」で行い、ニアリアルタイムデータ処理は「Amazon Kinesis」で行っている。またクルマとクラウド、アプリのデータ同期には「Amazon AppSync」を使い、データ集計や分析、BIは「Amazon Redshift」「Amazon Athena」を使っているという。マネージドサービスを活用することで最新技術を生かした機能拡張を容易に行える。

「VISION-S プロジェクト」は、2021年3月期中に公道での走行試験を行う計画だという。川西氏は「モビリティの進化はモバイルよりもはるかに大きく社会の在り方を変える。ソニーはモビリティのIT化を進めていく。クルマを“走るコンピュータ”と考えると、さまざまな新たな価値を生み出す余地があると考えている。移動空間における新しい感動体験を生み出したい」と目標について語っている。

関連記事

ソニーがクルマを作ったのは「車両のシステムアーキテクチャまで理解するため」

ソニーがクルマを作ったのは「車両のシステムアーキテクチャまで理解するため」

ソニーは消費者向けエレクトロニクス展示会「CES 2020」(2020年1月7〜10日、米国ネバダ州ラスベガス)において、同社の技術を盛り込んだコンセプトカー「VISION-S(ビジョン エス)」を披露した。車両の周囲や車内のセンシング技術、ディスプレイ、オーディオ技術などを搭載し、内外装も独自にデザインした。ソフトウェアを中心とし、通信よってアップデートし続けられる「アダプタビリティ」も取り入れているという。 新型コロナでもソニーの基軸は「人」、イメージング&センシングでNo.1目指す

新型コロナでもソニーの基軸は「人」、イメージング&センシングでNo.1目指す

ソニーは2020年5月19日、2020年度の経営方針説明会を開催した。次世代機PS5の市場投入が期待されるゲーム関連事業に加え、マイクロソフトとの協業を発表したセンシング事業などの説明を行った。 ついに芽が出たソニーの車載用イメージセンサー、花は咲くのか

ついに芽が出たソニーの車載用イメージセンサー、花は咲くのか

ソニーは2017年3月期第2四半期決算の会見において、車載用イメージセンサーへの期待感を語った。ソニーのCMOSイメージセンサーはデンソーの車載用画像センサーに採用されたことが発表されたばかり。 自動運転で広がる非競争領域、足並みを速やかにそろえられるか

自動運転で広がる非競争領域、足並みを速やかにそろえられるか

自動車業界の大手企業が自前主義を捨てることを宣言するのは、もう珍しくなくなった。ただ、協調すること自体は目的ではなく手段にすぎない。目的は、安全で信頼性の高い自動運転車を速やかに製品化し、普及させることだ。協調路線で動き始めた自動車業界を俯瞰する。 レベル3の自動運転の普及は伸び悩む? 提案は無人運転シャトルや小口配送に

レベル3の自動運転の普及は伸び悩む? 提案は無人運転シャトルや小口配送に

「レベル3のシェアは2030年から横ばい」という市場予測を反映してか、2019年のCESでは無人運転車に関する展示が多くみられた。ドライバーが運転に復帰する必要のあるレベル3の自動運転と、システムが全ての動的運転タスクを担うレベル4〜5。それぞれについて、2019年は法的な議論や技術の熟成が一層進みそうだ。 1社では難しい「レベル4」、オープンソースの自動運転ソフトが提供するものは

1社では難しい「レベル4」、オープンソースの自動運転ソフトが提供するものは

「人とくるまのテクノロジー展2018」(2018年5月23〜25日、パシフィコ横浜)の主催者企画の中から、ティアフォーの取締役で、名古屋大学 未来社会創造機構 特任教授でもある二宮芳樹氏の講演を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大

- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート

- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績

- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕

- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」

- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ

- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか

- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ

- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大

- ホンダが着脱式バッテリーを搭載した原付一種の電動二輪車を発売

コーナーリンク