設計者はどんな視点で設計者CAEを進めていくべきか【ケース3:構造物の熱応力連成解析】:実例で学ぶステップアップ設計者CAE(4)(1/3 ページ)

初心者を対象に、ステップアップで「設計者CAE」の実践的なアプローチを学ぶ連載。詳細設計過程における解析事例を題材に、その解析内容と解析結果をどう判断し、設計パラメータに反映するかについて、流れに沿って解説する。第4回のテーマは「熱応力連成解析」だ。

前回は「熱伝導解析」について取り上げました。設計者は温度の状態と同時に、温度分布や温度変化の影響による材料の膨張、収縮といった変形や応力についても検討する必要があります。そこで、今回は「熱応力連成解析」をテーマに解説を進めたいと思います。

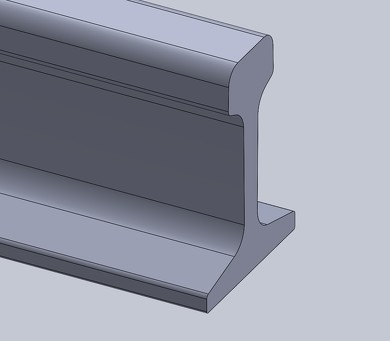

熱応力解析の参考例

特に機能や精度が求められる箇所では、熱による変形量について無視することはできません。

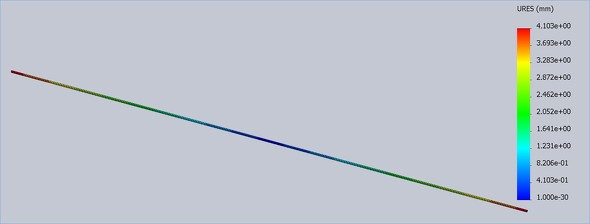

身近な例として、線路のレール(軌条)が挙げられます。線路にレールを敷く際、隣り合うレールとの間に隙間を設けます。これはレールが熱によって伸びたときに必要なレール間の“ニゲ”です。仮にこの隙間がなかったとしたら、熱によって伸びたレール同士が干渉し、最終的に変形してしまう可能性があります。こうなってしまうと、線路としての機能を満たすことができません。以下、参考としてレールの伸びのシミュレーション結果を示します(図1、図2)。

- 解析方法

- 構造解析(熱)

- 解析条件

- レール長さ:25000[mm]

- 要素タイプ:梁要素

- レール材質:炭素鋼(普通)

- 荷重:熱荷重としてレール表面に対して一律50℃を設定

歪み(ひずみ)ゼロの温度を20℃に設定 - 拘束:なし

- 解析結果

- 変位量:

レール両端面(位置)の変位合計は8.2[mm] - 考察:

拘束がないため均等に膨張し、応力はほぼないという結果を得た(※1)

- 変位量:

※1:この解析において、メッシュとして梁要素(ビーム)を使用した理由は、レールの長さ方向の変位のみに着目するためです。求めたい解析結果によって、要素分割を行うための要素(メッシュ)を選択することは、合理的に解析を行う上で重要です。

ちなみに、レールの伸びについては、熱膨張率から計算することも可能です。CAEを使用する前に、設計者は目安としてその計算を行うべきです。

- 計算条件

- 熱膨張を計算したい方向の長さ:25000[mm]

- 熱膨張率:炭素鋼(普通) 1.3×e-5[/K]

この計算条件を基に算出すると、

25000[mm]×1.3×e-5[/K]×(323.15−293.15)[K]=9.75[mm]

となります。このレールの例では、レール表面の温度上昇は一様であると想定したため、レール上の温度分布は生じておらず、単純な計算からもその伸び量を予測できます。

このような一様の温度分布となる熱膨張の解析とは異なり、前回のヒータープレートのように温度分布が生じるものの場合は、線膨張係数からの単純な計算式で伸び量を求めることはできません。

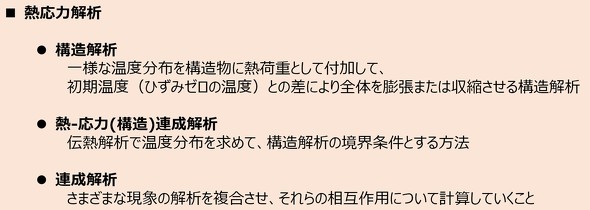

連成解析の中で、主に設計者CAEで使用されるものとしては、今回のテーマである「熱−応力(構造)」の他に、「流体−応力(構造)」があります。さらに、筆者自身、経験はありませんが「電流−熱」「音響−構造」「磁場−熱」「磁場−構造」「電場−構造」などが挙げられます。

現実世界では、複数の物理現象が同時に作用し、関係し合っていることが多く、それぞれの物理現象を切り離して解析してしまうと、その計算結果からは、現実世界の挙動を正確に捉えることはできません。そこで出番となるのが、複数の物理現象を組み合わせて解析する「マルチフィジックス解析」という手法です。

これは仕組みや方法の話ですが、製品開発において、設計者が起こり得る現象を、あらゆる角度から予測できるかが重要で、設計者CAEによって設計段階で起こりそうな問題に当たりを付けて、あらかじめ対策しておくことが、五月雨式のムダな解析を回避するための有効手段だと思います。

筆者は、日常的に熱応力連成解析を行っています。それは、過去たびたび熱問題に悩まされてきた経験があるからです。設計時、温度分布のみに着目しがちですが、その温度の影響は、その部品ばかりか構造物のさまざまな場所に及びます。例えば、研磨加工によって平面の精度が出ていた部品が、使用時の熱によってバラツキが生じてしまうことや、熱源の周りを囲む断熱材(例:セラミック)が割れてしまうことなど、構造上の問題を引き起こすことも少なくありません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 「MacBook Neo」は財布だけでなく、環境にも優しい

- 設計者の思考を止めないという視点

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- ダイモンの超小型月面探査車「YAOKI」、発明大賞の本賞を受賞

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞