鉛バッテリーがリチウムイオン電池を超える、古河電工がバイポーラ型蓄電池で:材料技術(2/2 ページ)

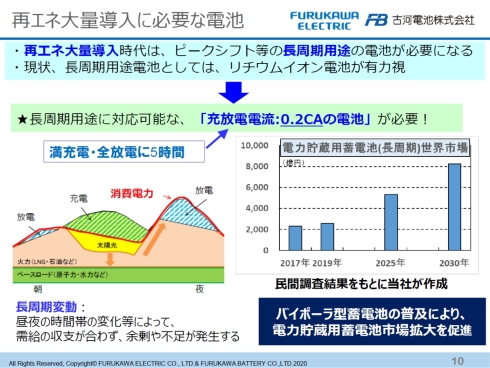

長周期向け電力貯蔵用電池として提案、市場規模は2030年に8000億円

従来の鉛バッテリーの正極と負極では、鉛の厚板を格子状に打ち抜いた「グリッド」が用いられている。これに対してバイポーラ型蓄電池は、鉛を薄い箔にしているので材料使用量を大幅に削減できる。樹脂プレートを挟んで表裏に正極と負極を持つ電極基板を用いることで体積当たりの電力容量の向上も可能だ。また、電解液である希硫酸を電極基板間に封じる構造を採用しているので、鉛バッテリーのような液漏れが起こりにくく、電池システムとしての設計自由度も高い。

新開発のバイポーラ型蓄電池の充放電電流は、電池の満充電と全放電をそれぞれ5時間で終えられる0.2CAとなっている。これは、主な用途として、再生可能エネルギーの有効活用に必要なピークシフトなどに用いられる長周期向け電力貯蔵用電池を想定しているからだ。

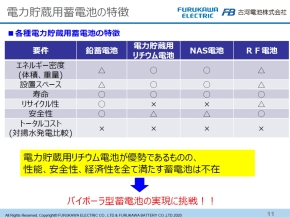

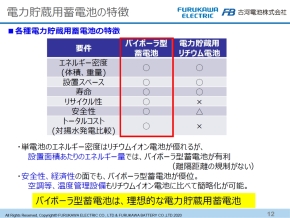

長周期向け電力貯蔵用電池としては、従来の鉛バッテリーやリチウムイオン電池の他、NAS(ナトリウム硫黄)電池、レドックスフロー電池などがあるが、性能、リサイクル性、安全性、コストなどで課題があった。バイポーラ型蓄電池は、鉛バッテリーと同じリサイクルプロセスを適用可能であり、コストについても蓄電システムとしてのトータルコストで見ればリチウムイオン電池の2分の1で済む。「電池単体のエネルギー密度はリチウムイオン電池の方が高い。しかしバイポーラ型蓄電池は、システム構築時にリチウムイオン電池で必要となる離隔距離が不要なので設置面積当たりのエネルギー量で上回る。また、空調や温度管理設備も大幅に簡略化できる。まさに電力貯蔵用電池として理想的だ」(古河電気工業 執行役員 研究開発本部次世代インフラ創生センター長の島田道宏氏)という。

現行の電力貯蔵用電池の性能比較(左)。有力とされるリチウムイオン電池でもリサイクル性とコストに課題がある。バイポーラ型蓄電池とリチウムイオン電池の性能比較(右)。バイポーラ型蓄電池はリチウムイオン電池の課題をクリアしたとする(クリックで拡大) 出典:古河電工

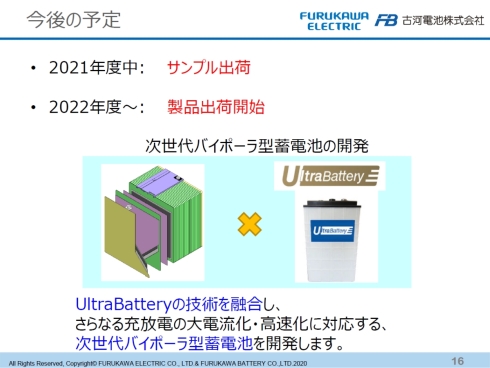

現行の電力貯蔵用電池の性能比較(左)。有力とされるリチウムイオン電池でもリサイクル性とコストに課題がある。バイポーラ型蓄電池とリチウムイオン電池の性能比較(右)。バイポーラ型蓄電池はリチウムイオン電池の課題をクリアしたとする(クリックで拡大) 出典:古河電工長周期向け電力貯蔵用電池の世界市場規模は、2017年時点で2000億円超だが、2030年には8000億円まで拡大する見込み。島田氏は「2021年度のサンプル出荷で、顧客にどれくらい使ってもらえるかを確かめていく。販売目標はその上で公開していきたい」と述べる。

今後の技術開発の方向性としては、充放電性能と寿命を大幅に高めた鉛バッテリーである「UltraBattery」との技術融合を検討している。現時点で0.2CAという充放電電流を1CAまで高められるため「周波数調整などの短周期向け電力貯蔵用電池の他、小型EV(電気自動車)なども視野に入ってくる」(島田氏)という。

関連記事

自動車唯一の電源、鉛バッテリーの仕組み

自動車唯一の電源、鉛バッテリーの仕組み

自動車のさまざまな機能を支える電装部品。これら電装部品について解説する本連載の第1回では、自動車の唯一の電源である鉛バッテリーの仕組みについて取り上げる。 エコカーとともに進化する鉛バッテリー

エコカーとともに進化する鉛バッテリー

代表的な電装部品の1つとして知られている鉛バッテリー。今回は、前回に引き続き、鉛バッテリーをさらに深く掘り下げる。充電制御機能やアイドルストップ機能など、最近のエコカーに搭載されているシステムへの対応についても紹介しよう。 鉛バッテリーはリチウムイオン電池より電動車両に向く?

鉛バッテリーはリチウムイオン電池より電動車両に向く?

自動車の電源として単電池で使われている鉛バッテリー。しかしバッテリーフォークリフトのような電動車両では、複数の鉛バッテリーを用いた組電池システムとして利用されている。パナソニックが、コマツのバッテリーフォークリフト用に新開発した「EV鉛蓄電池 組電池システム」は、電動車両への適用をさらに拡大し得る製品だ。 全樹脂電池を量産へ、「リチウムイオン電池の理想構造」

全樹脂電池を量産へ、「リチウムイオン電池の理想構造」

次世代リチウムイオン電池を手掛けるベンチャー企業のAPBは2020年3月4日、第三者割当増資によって約80億円を調達し、「全樹脂電池」の工場設立や量産技術の確立に投資すると発表した。出資したのは、JFEケミカル、JXTGイノベーションパートナーズ、大林組、慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合、帝人、長瀬産業、横河電機の7社だ。 京セラが世界初のクレイ型リチウムイオン電池、粘土状の電極材料が違いを生む

京セラが世界初のクレイ型リチウムイオン電池、粘土状の電極材料が違いを生む

京セラは、「世界初」(同社)となるクレイ型リチウムイオン電池の開発に成功するとともに、採用製品の第1弾となる住宅用蓄電システム「Enerezza(エネレッツァ)」を2020年1月に少量限定発売すると発表した。クレイ型リチウムイオン電池は、粘土(クレイ)状の材料を用いて正極と負極を形成することから名付けられた。 ソニーから譲り受けた村田のリチウムイオン電池、「燃えない」を武器に黒字化急ぐ

ソニーから譲り受けた村田のリチウムイオン電池、「燃えない」を武器に黒字化急ぐ

村田製作所は2019年8月28日、リチウムイオン電池の組み立て工程を担う東北村田製作所の郡山事業所を報道向けに公開した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 急成長中の中国ヒューマノイド大手AgiBotの技術戦略

- 光通信入門事始め――古代の人々ののろしと同じように光で信号を送ってみよう

- イチから全部作ってみよう(29)3つのノート整理法からたどるRDBMSの基礎知識

- AIスパコンやロボット活用で「稼げる農業」へ、農研機構と東京工科大が連携協定

- 宇宙用途向け耐放射線FPGAが欧州の宇宙用部品規格の認定を取得

- OKIエンジが北関東校正センターを設立「計測器校正は第三者校正が主流に」

- デジタルツイン向けマルチLiDAR異常検知技術を開発

- IIJの法人モバイル契約数が350万回線に、マルチプロファイルSIM2.0の特許も取得

- IoTゲートウェイの課題はデータの欠損と変換、IIJ子会社が新コンセプトで解決へ

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【前編】

コーナーリンク